Table of Contents

मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएँ हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध से, इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और सत्रहवीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढाँचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक एेसी राजनैतिक धरोहर थी, जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात् आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवासस्थान, दिल्ली के लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं।

चित्र 1 लालकिला

मुग़ल कौन थे?

मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर (जिसकी मृत्यु 1404 में हुई) के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। एेसा इसलिए था, क्योंकि चंग़ेज़ ख़ान से जुड़ी स्मृतियाँ सैंकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़बेगों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ़, मुग़ल, तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था।

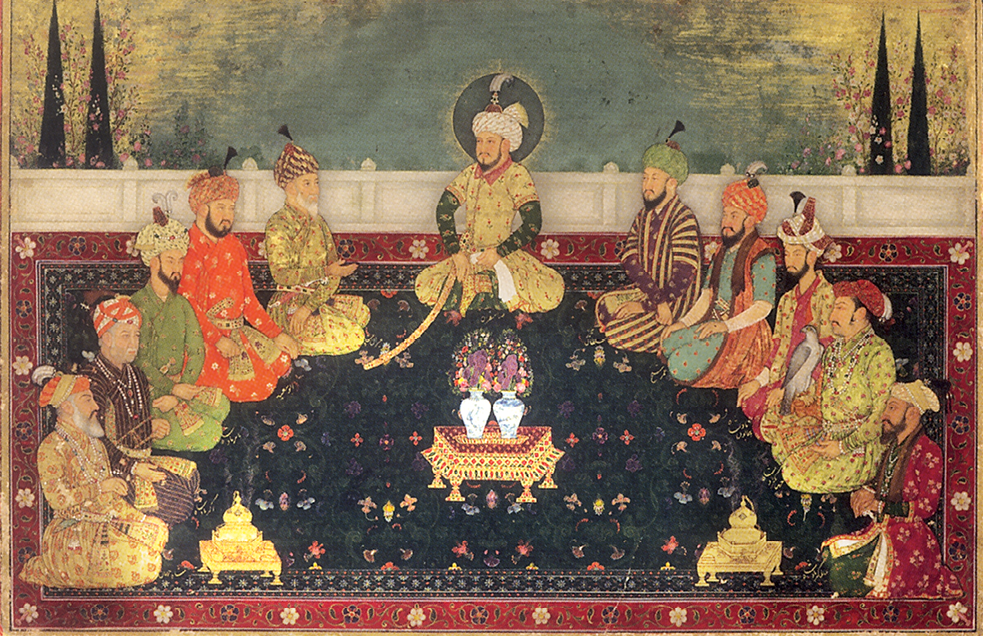

क्या यह चित्र दिखाता है कि मुग़ल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे?

चित्र 2

तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघुचित्र (1702-12)। मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिने ओर उसका पुत्र मीरन शाह (जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था) और उसके बाद अबु सेद (बाबर के दादा), तैमूर की बायीं ओर सुलतान मोहम्मद मिर्ज़ा (बाबर के परदादा) और उमर शेख (बाबर के पिता) हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पाँचवे व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं और उसकी दायीं ओर उसी क्रम से हुमायूँ, जहाँगीर और औरंगज़ेब हैं।

उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुग़लों की समूह में तसवीर प्रस्तुत करता है।

मुग़ल सैन्य अभियान

चित्र 4

सोलहवीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया।

तालिका 1

मुग़ल सम्राट

प्रमुख अभियान और घटनाएँ

बाबर 1526-1530 ने

1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अ.फगान समर्थकों को हराया।

1527 में खानुवा में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकाें को हराया।

1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया।

अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया।

हुमायूँ 1530-1540 एवं 1555-1556

(1) हुमायूँ ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बँटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्त्वाकाँक्षाओं के कारण हुमायूँ अपने अफ़गान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूँ को दो बार हराया–1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया।

(2) ईरान में हुमायूँ ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा कर लिया परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गयी।

अकबर 1556-1605

13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना।

उसके शासनकाल को तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम ख़ान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अ.फगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाε.कम और उज़बेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथम्भौर पर कब्ज़ा कर लिया गया।

(2) 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात् उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्ज़ा हाक़िम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया।

(3) 1585-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर-पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्ज़ा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात् काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ायी। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहाँगीर कहलाया।

जहाँगीर 1605-1627

जहाँगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्खों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ़ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहाँगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह किया। जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे।

शाहजहाँ 1627-1658

दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अ.फगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्ज़ा कर लिया गया। उत्तर-पश्चिम में बल्ख पर कब्ज़ा करने के लिए उज़बेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणामस्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रांें के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगज़ेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया।

औरंगज़ेब 1658-1707

(1) 1663 में उत्तर-पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर-पश्चिम में यूसफज़ई और सिक्खों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुग़लों के खिला.फ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुुग़लों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार, शिवाजी के विरुद्ध मुग़ल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। परंतु औरंगज़ेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुुग़ल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात् मुुग़लों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगज़ेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अन्ततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया।

(2) अकबर के विद्रोह के पश्चात् औरंगज़ेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएँ भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुग़लों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगज़ेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिक्खों, जाटों और सतनामियों, उत्तर-पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया।

उत्तराधिकार की मुग़ल पंरपराएँ

मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत, उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन-सा तरीका सही था–ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद?

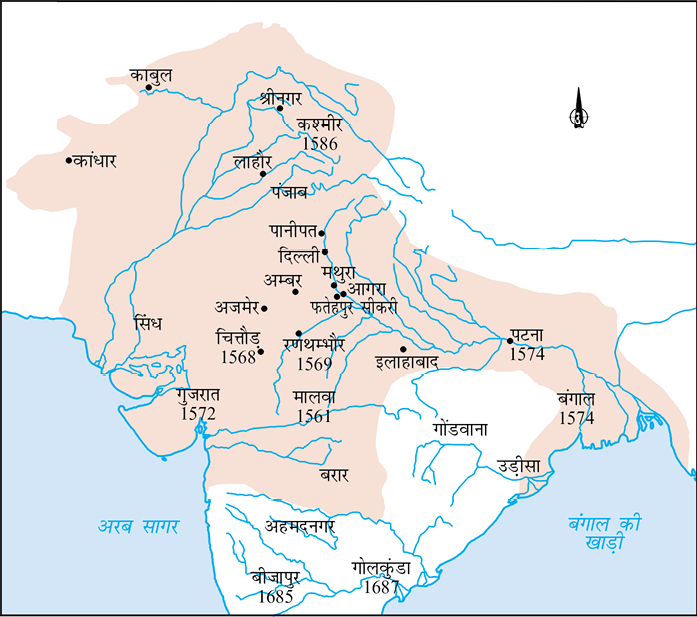

मानचित्र 1

अकबर का शासन, 1605

राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ

जहाँगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अम्बर (वर्तमान में जयपुर) के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ (जोधपुर) के राजपूत शासक की पुत्री थी।

मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध

तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएँगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। परंतु कइयों ने विरोध भी किया।

मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इंकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें (वतन), वतन जागीर के रूप में वापिस कर दीं। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ?

मनसबदार और जागीरदार

जैसे-जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे-वैसे मुग़लों ने तरह-तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू-शुरू में ज़्यादातर सरदार, तुर्की (तूरानी) थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ-साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह ‘मनसबदार’ कहलाए।

‘मनसबदार’ शब्द का प्रयोग एेसे व्यक्तियों के लिए होता था, जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके ज़रिए (1) पद; (2) वेतन; एवं (3) सैन्य उत्तरदायित्व, निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था।

जात की श्रेणियाँ

5,000 जात वाले अभिजातों का दर्ज़ा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊँचा था। अकबर के शासन काल में 29 एेसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगज़ेब के शासनकाल तक एेसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया।

जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे।

मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकाें का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था।

मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन ‘इक्ताओं’ के समान थीं। परंतु मनसबदार,मुक्तियो से भिन्न, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे।

अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहेे। औरंगज़ेब के शासनकाल तक पहुँचते-पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व, मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार, जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें, कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगज़ेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा।

ज़ब्त और ज़मीदार

मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द–ज़मीदार–का प्रयोग करते थे।

अकबर के राजस्वमंत्री टोडरमल ने दस साल (1570-1580) की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आँकड़ों के आधार पर, प्रत्येक फ़सल पर नकद के रूप में कर (राजस्व) निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे (प्रांत) को राजस्व मंडलों में बाँटा गया और प्रत्येक की हर फ़सल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनायी गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को ‘ज़ब्त’ कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। एेसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया।

कुछ क्षेत्रों में ज़मीदार इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाति के ज़मीदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। सत्रहवीं शताब्दी के आखिर से एेसे किसान विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी।

अकबर नामा और आइने-अकबरी

अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल .फज़्ल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल .फज़्ल ने यह इतिहास तीन जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली ज़िल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आइने-अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आइने-अकबरी का सब से रोचक आयाम है, विविध प्रकार की चीज़ों–.फसलों, पैदावार, कीमतों, मज़दूरी और राजस्व–का सांख्यिकीय विवरण।

चित्र 7

अबुल फ़ज़्ल से अकबरनामा लेते हुए अकबर

अकबर की नीतियाँ – नज़दीक से एक नज़र

प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल .फज़्ल की अकबरनामा, विशेषकर आइने-अकबरी में मिलता है। अबुल .फज़्ल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बँटा हुआ था, जिन्हें ‘सूबा’ कहा जाता था। सूबों के प्रशासक ‘सूबेदार’ कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक, दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे।

प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो ‘दीवान’ कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अ.फसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बक्शी (सैनिक वेतनाधिकारी), सदर (धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री), फ़ौजदार (सेनानायक) और कोतवाल (नगर का पुलिस अधिकारी) का।

जहाँगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव

मेहरुन्निसा ने 1611 में जहाँगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहाँगीर के प्रति अत्यधिक वफ़ादार रही और उसको समय-समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहाँगीर ने चाँदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्यः ‘रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ।’

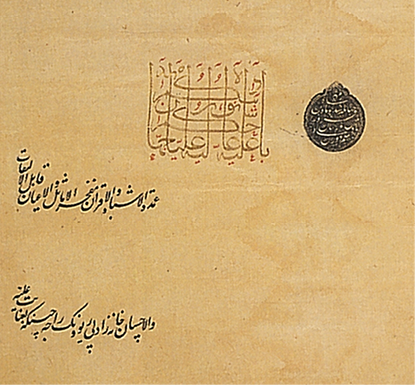

बाईं ओर दिया गया दस्तावेज़, नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश (.फरमान) है। चौकोर मोहर बताती है–‘उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश’। गोल मोहर के अनुसार, ‘शाह जहाँगीर के प्रताप से महारानी, चन्द्रमा जैसी वैभवशाली बन गई :हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने’

चित्र 8

नूरजहाँ का .फरमान

मतांधता

एेसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

अकबर के अभिजात, बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफ़ादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा परंतु सत्रहवीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने-बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफ़ादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी।

1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों (जो रोमन कैथोलिक थे) और ज़रदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएँ इबादतखाना में हुईं। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति-रिवाज़ों में थी। इस विचार-विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं, वे अकसर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएँ प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करतीं हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या ‘सर्वत्र शांति’ के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी अपितु इसका केंद्रबिंदु थी नीतिशास्त्र की एक व्यवस्था, जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था।

अबुल .फज़्ल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन-दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी अपनाया।

चित्र 9

इबादतख़ाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए

इस चित्र में क्या आप जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं?

अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योगवशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा, जो महाभारत का .फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है।

सुलह-ए-कुल

अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहाँगीर ने इस प्रकार वर्णन किया हैः

ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आँचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए... उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएँ केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह-तरह के अच्छे-बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मसज़िद

में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से ‘सार्विक शांति’ (सुलह-ए-कुल) के सिद्धांत का पालन किया।

सत्रहवीं शताब्दी में और उसके पश्चात् मुग़ल साम्राज्य

मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया, जैसा कि किस्से-कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएँ सा.फ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहाँ के शासनकाल के बीसवें वर्ष के दस्तावेज़ों से हमें पता चलता है कि एेसे मनसबदार, जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6 प्रतिशत को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5 प्रतिशत, स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था।

मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस ख़र्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और .फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों–किसान और शिल्पकारों–के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में-औज़ारों और अन्य वस्तुओं में-निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। एेसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे।

मुग़लों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण सत्रहवीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे-जैसे मुग़ल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे-वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक, स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुग़ल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि अठारहवीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनैतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम दसवें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे।

अन्यत्र

राजा और रानियाँ

सोलहवीं सदी में, मुग़लों के लगभग समकालीन, संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा-रानियाँ थे। इनमें अॉटोमन तुर्की के सुलतान सुलेमान (1520-1566) शामिल हैं। उसके राज में अॉटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और अॉस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी .फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अप्ऱηीका का बहुत-सा हिस्सा अॉटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने अॉटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वज़ह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को ‘अल-कानूनी’ (विधिनिर्माता) का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम-कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर सत्रहवीं शताब्दी में अॉटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा।

अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएँ–इंग्लैंड की शासक रानी एलिज़ाबेथ (1558-1603); ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास (1588-1629); और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक ज़ार ईवान चतुर्थ बेसिलयेविच (1530-1584) जो ‘ईवान दि टेरिबल’ नाम से कुख्यात है।

कल्पना कीजिए

बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएँगें?

बीज शब्द

मुग़ल

मनसब

जागीरदार

जात

सवार

सुलह-ए-कुल

ज्येष्ठाधिकार

सहदायाद

ज़ब्त

ज़मींदार

फिर से याद करें

1. सही जोड़े बनाएँ :

| मनसब | मारवाड़ |

| मंगोल | गर्वनर |

| सिसौदिया राजपूत | उज़बेग |

| राठौर राजपूत | मेवाड़ |

| नूरजहाँ | पद |

| सूबेदार | जहाँगीर |