Table of Contents

जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुये समुदाय

बड़े शहरों से परे – जनजातीय समाज

जनजातीय लोग कौन थे?

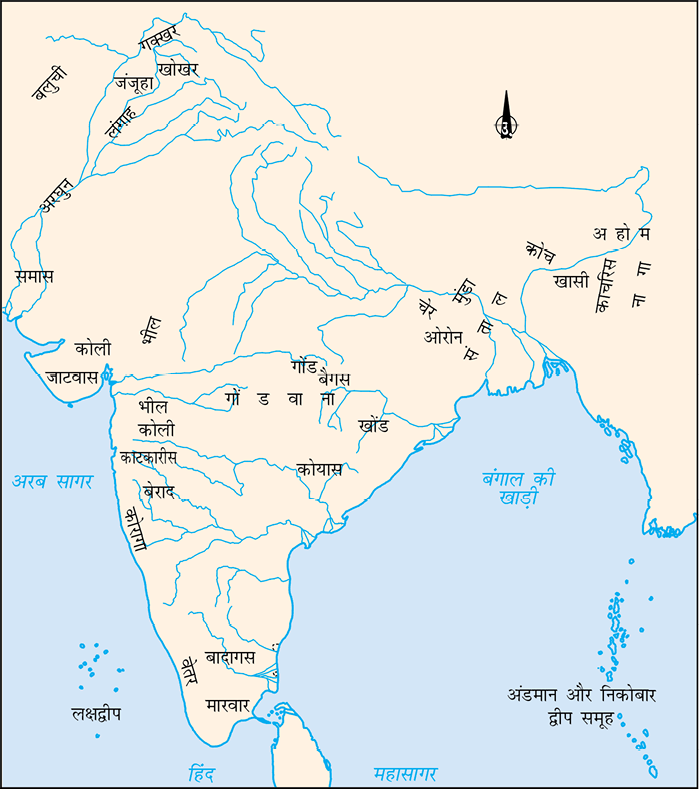

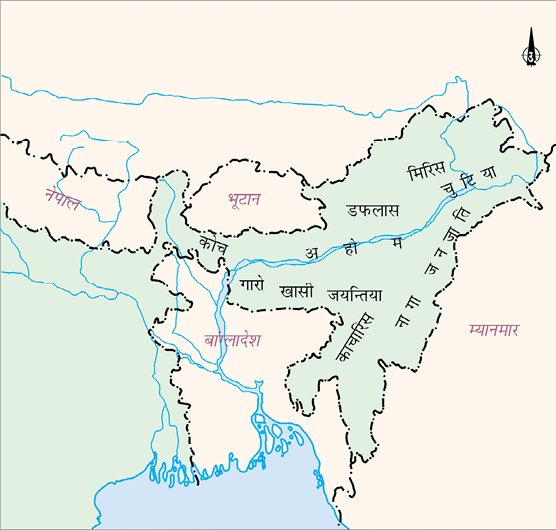

मानचित्र 1

प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र

कुल

परिवारों या घरों के एक एेसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं।

मौज़ूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बारहवीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा-खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगज़ेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्ज़ा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्त्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे।

कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ–कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवासस्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी।

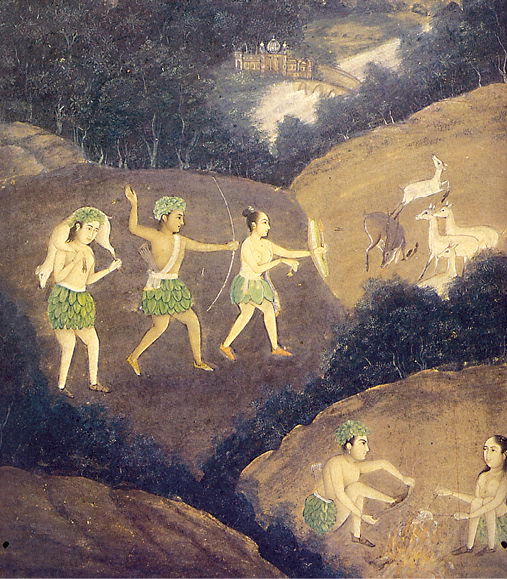

भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। सोलहवीं सदी का अंत आते-आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि ज़मींदार बन चुके थे। तब भी भीलाें के कई कुल शिकारी-संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले

हुए थे।

चित्र 2 : रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं।

खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे

खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर-दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और एेसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते वे सामानों की खरीद-फ़रोख्त करते थे।

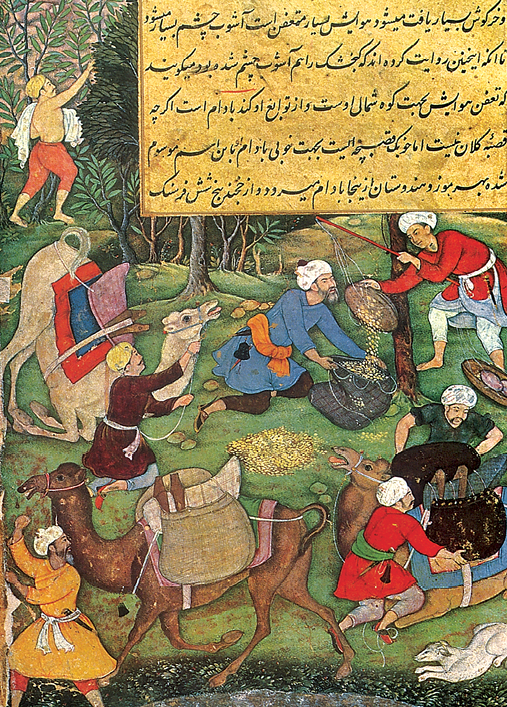

चित्र 3

घुमंतू व्यापारियों की शृंखलाएँ भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थीं। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी एेसी वस्तुएँ भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुँचाते थे।

बंजारा लोग सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारी-खानाबदोश थे। उनका कारवाँ ‘टांडा’ कहलाता था। सुलतान अलाउद्दीन ख़लजी (अध्याय 3) बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहाँगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे।

बंजारे

सत्रहवीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अँग्रेज़ व्यापारी, पीटर मंडी, ने बंजारों का वर्णन कियाः

सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूँ और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे।... ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर-गृहस्थी–बीवी और बच्चे–अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता-जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय-बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है, वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महँगा है। वहाँ से वे फिर एेसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफ़े के साथ बेची जा सकती हैं।... टांडा में छह से सात सौ तक लोग हो सकते हैं।... वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते–यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय-बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं।

पता करें कि आजकल गाँव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर-तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न या समान हैं?

खानाबदोश और भ्रमणशील समूह

खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरीवाले और नृतक-गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना कामधंधा करते-करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, दोनों अकसर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था।

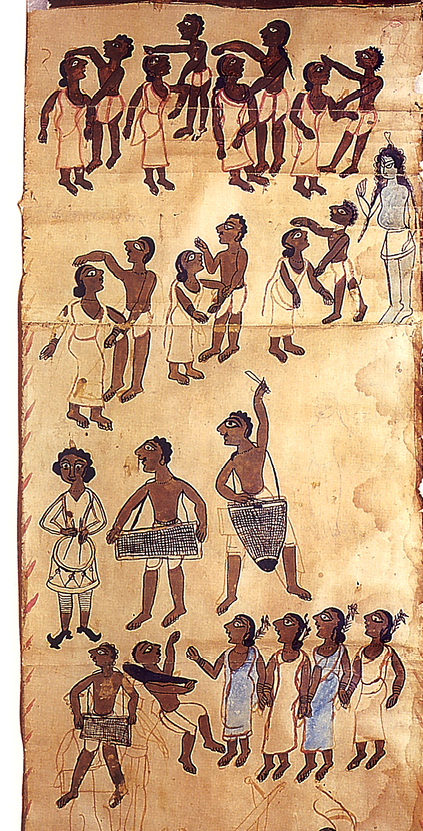

कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों, जैसे जानवरों को पालने-पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। छोटे-मोटे फेरीवालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी-कभी भिक्षुक लोग भी घूमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं।

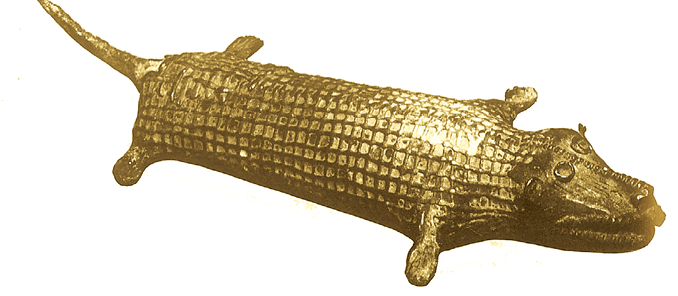

चित्र 4

कांस्य मगरमच्छ कुट्टिया कोंड जनजाति, उड़ीसा

बदलता समाज – नयी जातियाँ और श्रेणियाँ

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी-छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों के बीच नयी जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर, कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति-विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों–सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री–को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति, समाज के संगठन का आधार बनी।

जाति पर विचार-विमर्श

वर्तमान तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उईयाकोंडन उदेयार के बारहवीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा (अध्याय 2) के विचार-विमर्श का वर्णन मिलता है।

वे रथकारों (शाब्दिक अर्थ, रथ बनाने वाले लोग) की सामाजिक स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गााड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज-सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए ज़ेवर बनाना शामिल थे।

ग्यारहवीं और बारहवीं सदी तक आते-आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफ़ा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश-परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे-धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया।

शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे-धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ, जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी, समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ़ पंजाब, सिंध और उत्तर-पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर-बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई।

राज्यों की उत्पत्ति, जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं।

नज़दीक से एक नज़र

गोंड

गोंड लोग, गोंडवाना नामक विशाल वनप्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात् जगह बदल-बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे-छोटे कुलों में भी बँटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुलतानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे।

इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य, गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः चौरासी गाँवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें चौरासी कहा जाता था। चौरासी का उप-विभाजन बरहोतों में होता था, जो बारह-बारह गाँवों को मिला कर बनते थे।

स्थानांतरीय कृषि

किसी वनप्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फ़सल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ़ किया जाता है और इसी तरह से फ़सल उगाई जाती है।

चित्र 5

गोंड महिला

बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे-धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया।

दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने पाँच साल के पुत्र बीर नारायण के नाम पर शासन की कमान सँभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ़ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जम कर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया।

गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में ख़ासा धन कमाया। जब मुग़लों ने गोंडों को हराया, तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्ज़े में ले किया और शेष बीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावज़ूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। लेकिन वे का.फी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ़ उनके संघर्ष असफल रहे।

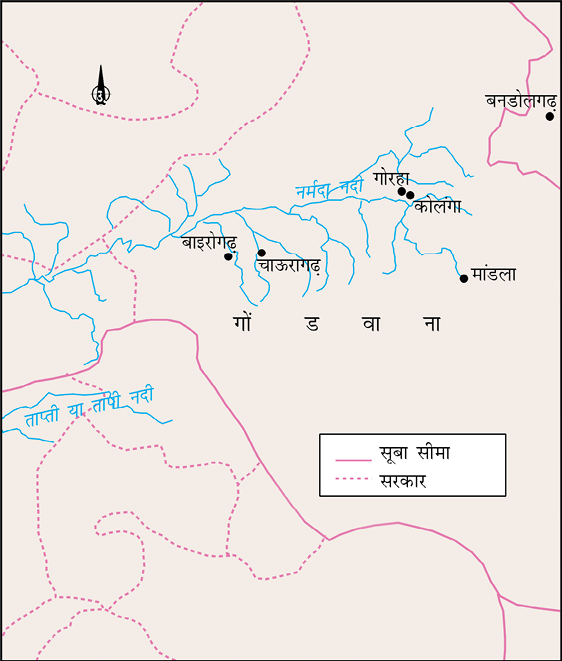

मानचित्र 2

गोंडवाना

अहोम

निष्कर्ष

मंगोल

बीज शब्द

कल्पना करें

आप एक एेसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं, जो हर तीन महीने बाद अपना निवासस्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

फिर से याद करें

1. निम्नलिखित में मेल बैठाएँ :

| गढ़ | खेल |

| टांडा | चौरासी |

| श्रमिक | कारवाँ |

| कुल | गढ़ कटंगा |

| सिब सिंह | अहोम राज्य |

| दुर्गावती | पाइक |

2. रिक्त स्थानों की पूर्त्ति करें :

आपके विचार में मुग़लों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया?

(क) वर्णों के भीतर पैदा होती नयी जातियाँ _______________________ कहलाती थीं।

(ख) _____________________ अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एेतिहासिक कृतियाँ थीं।

(ग) _______________________ ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गाँव थे।

(घ) बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने _________________ और _________________ को भूमि-अनुदान दिए।

3. सही या गलत बताइए :

(क) जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएँ थीं।

(ख) उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था।

(ग) गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिला कर चौरासी बनता था।

(घ) भील, उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में रहते थे।

4. खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था?

आइए समझें

5. अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था?

6. वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए?

7. एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला?

आइए विचार करें

8. क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण थे?

9. गोंड लोगों का इतिहास, अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी?

आइए करके देखें

10. एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित जनजातियों के इलाकों को चिह्नित करें। किन्हीं दो के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीविकोपार्जन का तरीका अपने-अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था?

11. जनजातीय समूहों के संबंध में मौज़ूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएँ और उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें।

12. उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूहों के बारे में और पता लगाएँ। वे कौन-से जानवर रखते हैं? वे प्रायः किन इलाकों में जाते रहते हैं?