Table of Contents

अध्याय 8

बाज़ार में एक कमीज़

यह अध्याय हमें एक कमीज़ की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज़ के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए, हम देखें कि बाज़ारों की शृंखला कपास उगाने वाले को सुपरबाज़ार में कमीज़ खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस शृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे।

कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान

स्वप्ना, जो कुरनूल (आंध्र प्रदेश) की एक छोटी किसान है, अपने छोटे-से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रूई चुनने में व्यस्त है। डोडे, जिनमें रूई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। इसलिए रूई की फ़सल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है।

रूई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाज़ार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फ़सल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊँची ब्याज दर पर ₹ 2,500 कर्ज़ पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रूई उसे ही बेचेगी।

व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रूई के बोरे तोल रहे थे। ₹ 1,500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रूई ₹ 6,000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के ₹ 3,000 काट लिए और स्वप्ना को ₹ 3,000 ही दिए।

स्वप्ना – केवल ₹ 3,000!

व्यापारी – रूई बहुत सस्ती बिक रही है। बाज़ार में बहुत रूई आ गई है।

स्वप्ना – इस रूई को उगाने में मैंने चार महीने तक जी-तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रूई कितनी बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी।

व्यापारी – अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो, तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगा आओ।

स्वप्ना – नाराज़ न हों। मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रूई की फ़सल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुज़ारा चल सके।

यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम-से-कम ₹ 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गाँव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज़े के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है-न केवल खेती के लिए वरन् अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे - बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में एेसा समय भी आता है, जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है।

कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है, जो वह मज़दूरी करके कमा लेती।

क्या स्वप्ना को रूई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ?

व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया?

आपके विचार से बड़े किसान अपनी रूई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है?

इरोड का कपड़ा बाज़ार

इरोड में एक दुकान

तमिलनाडु में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गाँवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं।

बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे, जो व्यापारियों के अॉर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके अॉर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है।

दादन व्यवस्था-बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना

कपड़ा उपलब्ध कराने के जो अॉर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बाँट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन-सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है।

2.

1. बाज़ार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश-भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें अॉर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं।

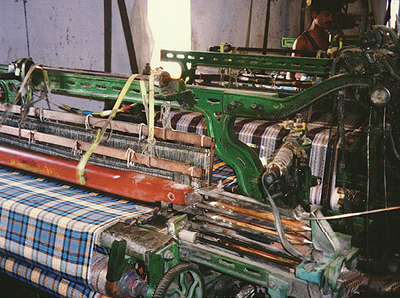

2. कपड़ा बुनने वाले बुनकर आस-पास के गाँवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तसवीर में आप एेसे एक घर में रखे हुए पावरलूम (बिजली-चालित करघे) को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर एेसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह-तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं।

3. बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तसवीर में बुनकर, शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है।

कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे अॉर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाज़ार में व्यापारी यह कपड़ा, पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाज़ार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है।

इरोड के कपड़ा बाज़ार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं- व्यापारी, बुनकर, निर्यातक?

बुनकर, व्यापारियों पर किस-किस तरह से निर्भर हैं?

यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं, तो उन्हें तीन गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए।

क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठीकीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए।

आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे-दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किस के लाभ के लिए स्थापित की गईं थीं?

बुनकर अपनी सारी जमा-पूँजी लगा कर या ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य ₹ 20,000 है। इसलिए छोटे बुनकर को भी दो करघों के लिए लगभग ₹ 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग ₹ 3,500 ही कमा पाते हैं।

व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था ‘दादन व्यवस्था’ (Putting-out System) का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है।

बुनकर सहकारी संस्थाएँ

हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी, बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग, जिनके हित समान हैं, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बना कर कुछ गतिविधियाँ सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बाँट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी, करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है।

कभी-कभी सरकार, उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार, स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार, हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर ‘को-ओपटेक्स’ नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं एेसी दुकानें देखी होंगी।

दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना

इरोड का व्यापारी, बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने-बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्टरी इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के एेसे व्यवसायी भी हैं, जो स्टोर्स की शृंखला चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की माँग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान ज़रा-सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में ज़रा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शाक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं।

एक गार्मेंट फैक्टरी में महिला मज़दूर बटन टाँक रही हैं।

विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या-क्या अपेक्षाएँ रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं?

वस्त्र निर्यातक विदशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं?

ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने, खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके, न्यूनतम मज़दूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं।

इम्पेक्स गारमेंट फैक्टरी में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थाई रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्टरी मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मज़दूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्ज़ी को मिलता है जो लगभग ₹ 3,000 प्रतिमाह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्तरी करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मज़दूरी दी जाती है।

इम्पेक्स गार्मेंट फैक्टरी में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा? चर्चा कीजिए।

मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मज़दूरों के लिए जो उचित भुगतान है, उसकी माँग कीजिए।

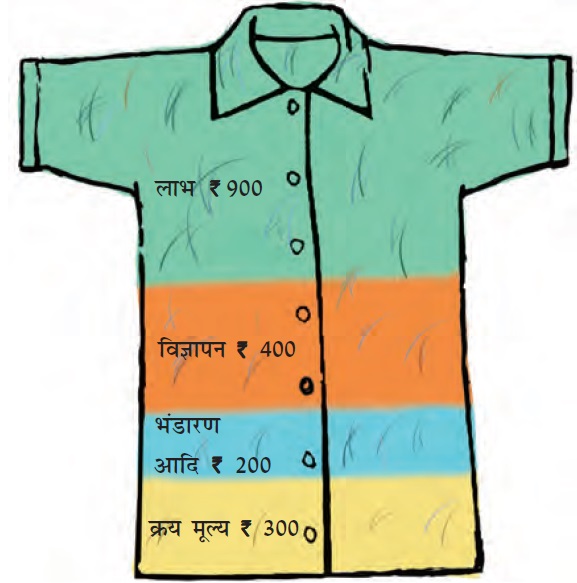

नीचे दी गई कमीज़ के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफ़ा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज़ का लागत मूल्य 600 रु. है, तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज़ की कीमत में क्या-क्या शामिल होता है?

मज़दूरों का भुगतान

दर्जी ₹ 3,000/- प्रति माह

इस्तरी करना (प्रेस) ₹ 1.50 प्रति पीस

जाँच करना ₹ 2,000/- प्रति माह

धागे काटना व बटन लगाना ₹ 1,500/- प्रति माह

संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज़

संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत-सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत 26 डालर रखी गई है, अर्थात् हर कमीज़ 26 डालर यानी ₹ 1800 रुपये में बेची जाएगी।

दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें –

कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ें ₹..................... प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदीं। फिर उसने ₹ .......................... संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए, इसके बाद लगभग प्रति कमीज़ ₹........... स्टोर मेें रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज़ ₹ 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे ₹ 1800 में बेचता है। एक कमीज़ पर उसे ₹ ........ का मुनाफ़ा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज़ें बेचेगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा।

वस्त्र निर्यातक ने ₹ 300 प्रति कमीज़ के हिसाब से कमीज़ें बेचीं। कपड़ा व कमीज़ में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य ₹ 100 प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मज़दूरी ₹ 25 प्रति कमीज़ और कार्यालय चलाने का खर्च ₹ 25 प्रति कमीज़ की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज़ पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं?

गार्मेंट फैक्टरी के मज़दूर, गार्मेंट के निर्यातक और विदेशी बाज़ार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज़ पर कितना पैसा कमाया? तुलना करके पता लगाइए।

व्यवसायी बाज़ार में ऊँचा मुनाफ़ा कमा पाता है। इसका क्या कारण है?

आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज़ पर विज्ञापन के लिए 300 रुपए की राशि क्यों खर्च करता है?

बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं?

बाज़ारों की एक शृंखला रूई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्किट के खरीदार से जोड़ देती है। इस शृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए, फिर से याद करें कि वे कौन-कौन से लोग थे, जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रही? कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने-बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं?

बाज़ार और समानता

विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफ़ा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र- निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्टरी के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मज़दूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएँगे, तो वे अपने-आपको दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे?

बाज़ार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

बाज़ार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं, उनके पीछे कितने अलग-अलग लोगों का प्रयास रहता है?

सतत विकास लक्ष्य 8ः उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि

www.in.undp.org

एक ओर बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रूई बेच सकता है, तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाज़ार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए (जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ) कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए (जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है), और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए (जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ) निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाज़ार मेें गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे - उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएँ बनाएँ और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अन्तिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की।

अभ्यास

1. स्वप्ना ने अपनी रूई कुर्नूल के रूई-बाज़ार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी?

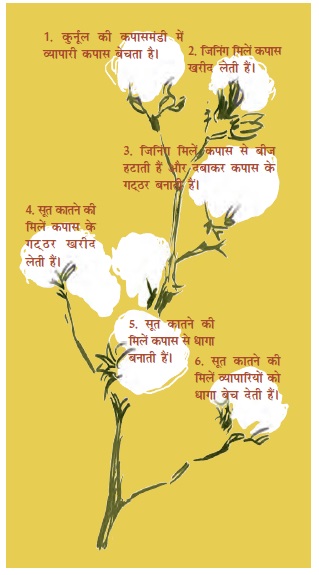

1. स्वप्ना, व्यापारी को रूई बेचती है।

2. ग्राहक, सुपरमार्केट में इन कमीज़ों को खरीदते हैं।

3. व्यापारी, जिनिंग मिलों को रूई बेचते हैं।

4. गार्मेंट निर्यातक, कमीज़ें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं।

5. सूत के व्यापारी, बुनकरों को सूत देते हैं।

6. वस्त्र निर्यातक, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीज़ें बेचता है।

7. सूत कातने वाली मिलें, रूई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं।

8. बुनकर कपड़ा तैयार कर के लाते हैं।

9. जिनिंग मिलें रूई को साफ़ करती हैं और उनके गट्ठर बनाती हैं।

2. वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मज़दूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मज़दूरों के साथ न्याय होता है?

3. एेसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए, जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाज़ारों की किस शृंखला से होती हुई, आप तक पहुँचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी?

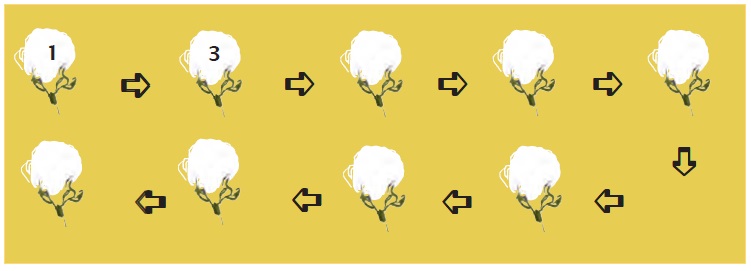

4. यहाँ दिए गए नौ कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोडियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले दो चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैंैं।

शब्द-संकलन

जिनिंग मिल–वह फैक्टरी जहाँ रूई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रूई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं, जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं।

निर्यातक–वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है।

मुनाफ़ा–जो आमदनी हुई है, उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएँ, तो घाटा हो जाता है।