Table of Contents

अहमदनगर का किला

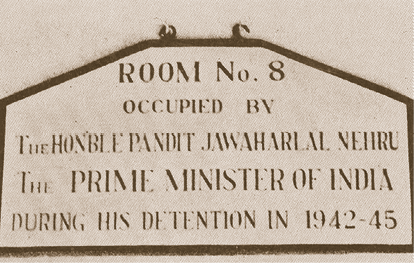

अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944

यह मेरी नौवीं जेलयात्रा थी। हमें यहाँ आए बीस महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अँधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल-पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अँधेरे के बाद उजाला होता है।

सन् 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की

अतीत का भार

दूसरी जेलों की तरह, यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे, तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी-पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास-स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। पर इससे जुड़ी एक घटना, आज भी याद की जाती है। यह घटना है

चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध, हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई।

खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंज़ूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह, अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है।

अतीत का दबाव

दबाव, भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी-कभी यह दबाव दमघोंटू होता है-खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं-मसलन भारत और चीन की सभ्यताएँ।

आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज़ साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सबका वारिस हूँ, साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा।

इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ।