Table of Contents

नयी समस्याएँ

अरब और मंगोल

जब हर्ष उत्तर-भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे अरब वाले भारत के उत्तर-पश्चिमी छोर तक पहुँचकर वहीं रुक गए अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियाँ आगे आईं भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और

अफ़गान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए

अरबों ने बड़ी आसानी से दूर-दूर तक फैलकर तमाम इलाके फ़तह किए पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मज़बूत था किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा-सा स्वतंत्र राज्य हो गया हालाँकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा दोनों ओर से यात्रियों का आना-जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला-बदली हुई भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोलशास्त्र पर, बगदाद पहुँचीं और वहाँ अरबी में उनके अनुवाद हुए बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर-भारत तक सीमित नहीं थे भारत के दक्षिणी राज्याें ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे

इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ मसजिदें बनीं न शासन ने इसका विरोध किया न जनता ने न कोई धार्मिक झगड़े हुए सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था

महमूद गज़नवी और अफ़गान

लगभग तीन सौ वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ 1000 ई. के आसपास अफ़गानिस्तान के सुलतान महमूद गज़नवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए महमूद गज़नवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून-खराबा हुआ हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खज़ाना ले गया हिंदू धूलकणों की तरह चारों तरफ़ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुँह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई जो तितर-बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफ़रत पैदा हो गई

अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ़ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था

महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया वह हर धावे के बाद गज़नी लौट जाता था वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौैटा

महमूद की मृत्यु 1030 ई. में हुई उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ इसके बाद शाहबुद्दीन गौरी नाम के एक अफ़गान ने गज़नी पर कब्ज़ा कर लिया और गज़नवी साम्राज्य का अंत हो गया उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर दिल्ली

के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया शाहबुद्दीन

अफ़गानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फ़ौज लेकर

लौटा इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ई. में वह दिल्ली के तख्त

पर बैठा

दिल्ली फ़तह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फ़तह हो गया दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे अफ़गानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में डेढ़ शताब्दी और लगी लेकिन इस नयी व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्त्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी भारत पर महमूद गज़नवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया बारहवीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफ़गानों की बात कुछ और थी वे हिंद-आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था लंबे समय तक अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी

चौदहवीं शताब्दी के अंत में तुर्क-मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया वह कुछ ही महीने भारत में रहा वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया जिन लोगाें को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियाें के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी

दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी तैमूर के हमले ने साम्राज्य को

तोड़ दिया था और उसके खंडहराें पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे इससे बहुत पहले, चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में, दो बड़े राज्य कायम हुए थे-गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य

दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमज़ोर पड़कर टुकड़ों में बँट गया दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था

जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास, पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया उसने 1526 ई. में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क-मंगोल बाबर था भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली

समन्वय और मिली-जुली संस्कृति का विकासकबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो

भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया आक्रमण तुर्कों (महमूद) ने किया था,

अफ़गानों ने किया था और उसके बाद तुर्क-मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ इनमें से बाद के दो आक्रमण महत्त्वपूर्ण थे अफ़गानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते उनके राजनीतिक शासन के काल को हिद-

अफ़गान युग कहना चाहिए मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढाँचे में बड़ी तेज़ी से समा गए और उन्होंने हिद-मुगल युग की शुरुआत की

अफ़गान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फ़िरोज़शाह की माँ हिंदू थी यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी अफ़गानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे पर आमतौर पर नहीं दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह

किया था

इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ - मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केेंद्रीकृत हो गई गोकि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप न करे शेरशाह (जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था) अफ़गान शासकों में सबसे योग्य था उसने ऐसी मालगुज़ारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी हिन्दुओं की क्षमता का अफ़गान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए

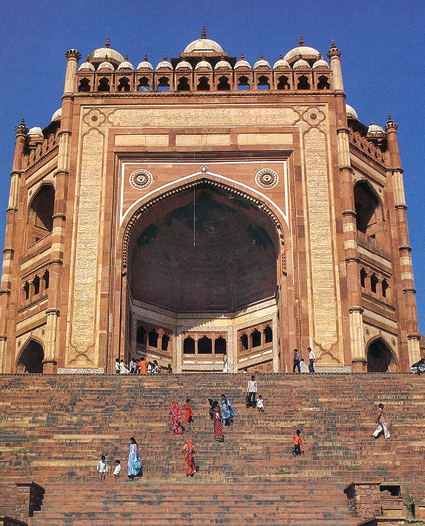

भारत और हिंदू धर्म पर अफ़गानों की विजय का दोहरा असर पड़ा तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफ़गान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर-तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण-व्यवस्था को और कठोर बना दिया दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे-धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा वास्तुकला की नयी शैलियाँ उपजीं, खाना-पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए, उसने कई दिशाओं में विकास किया

फ़ारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फ़ारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए इसके साथ ही जन-भाषाओं का भी विकास किया गया

भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक परदा प्रथा थी ऐसा क्यों हुआ, यह स्पष्ट नहीं है पर भारत में परदा प्रथा का विकास मुगल-काल में तब हुआ जब यह हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा औरतों को अलग परदे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊँचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहाँ मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था-यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे परदे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी

दिल्ली में अफ़गानों के प्रतिष्ठित होने के साथ, पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमरावों में हुए इनका असर विशाल जन समूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया

जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई, तो जौनपुर (संयुक्त प्रांत) में एक छोटी-सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई पूरी पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही

विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक ज़ैनुलआबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला

पूरे भारत में यह नयी उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा-बहुत खुद भी बदल रहा था इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझ कर समर्थन किया और अक्सर वर्ण-व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की पंद्रहवीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं उत्तर में गुरु नानक हुए जो सिख-धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिन्दुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म-परिवर्तन किया था और उनका पालन-पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी

विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेत, उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था, गरचे दरबार की भाषा फ़ारसी बनी रही आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे वे तुर्क थे और उनका परिवार दो या तीन पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था वे चौदहवीं शताब्दी के दौरान कई अफ़गान सुल्तानों के शासन काल में रहे वे फ़ारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएँ की थीं कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की, जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण (संस्कृत) के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है

उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोकप्रचलित गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली बल्कि उनके रीति-रिवाज और रहन-सहन के ढंग का भी वर्णन किया उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गाँव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं

अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ भी लिखीं अपने लंबे जीवन-काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहाँ छह सौ साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हों

बाबर और अकबर - भारतीयकरण की प्रक्रिया

अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी साम्राज्य

की बुनियाद उसी ने पक्की की उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ई. में विजय प्राप्त कर ली थी भारत में आने के चार वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता यह काम उसने कुस्तुंतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया

बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है, वह नयी जागृति का शहज़ादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन-सहन का शौकीन है उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इस सबके अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामिभक्ति उत्पन्न कर सके वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा-ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो

1556 ई. से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग पचास वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की उसका बेटा और वारिस जहाँगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था जहाँगीर का बेटा शाहजहाँ भी राजपूत माँ का बेटा था इसलिए यह तुर्क-मंगोल वंश, तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था

राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मज़बूत हुआ इस मुगल-राजपूत सहयोग ने, जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन-सहन को भी प्रभावित किया पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे-मारे फिरना बेहतर समझा

अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे इन लोगों में फ़ैजी और अबुलफ़ज़ल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल, राजा मानसिह और अब्दुल रहीम खानखाना शामिल थे उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिन्दुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो

यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर

अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सबके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिदु पर जाकर रुक गई

यदि अकबर ने इस तरफ़ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति-रिवाजों का मेल कराके राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे

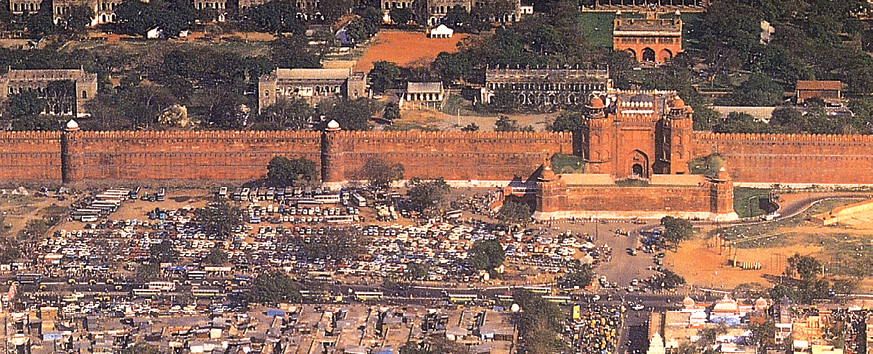

लाल किला (दिल्ली)

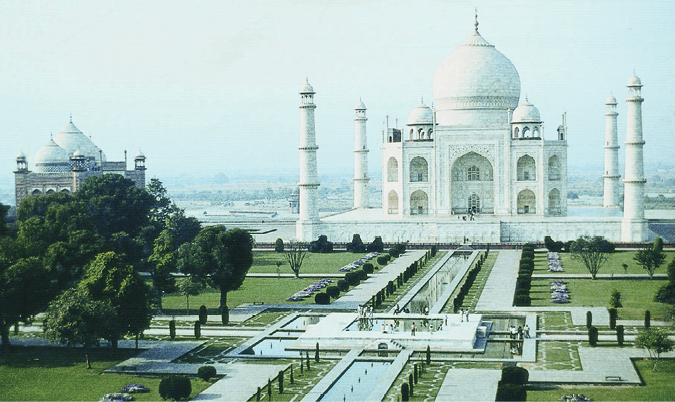

ताजमहल (आगरा)

इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया

अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मज़बूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह सौ साल तक कायम रही सिंहासन के लिए शहज़ादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती गई पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुईं यह भारतीय-मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मुहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया

उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थीं जात-पाँत की सड़ाँध, अछूत प्रथा और अलग-अलग रहने की बेढ़ब प्रवृत्ति इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इंकार कर दिया गया था इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था

यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म-परिवर्तन सामूहिक रूप से किया ऊँची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी-कभार अकेले धर्म-परिवर्तन कर लेता था पर निम्न श्रेणी के लोगों में मुहल्ले में एक जाति के लोग, या फिर लगभग सारा गाँव ही धर्म बदल लेता था इसलिए उनका सामूहिक जीवन और काम-काज पहले की ही तरह चलते रहे केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे-मोटे अंतर अवश्य आ गए इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं

भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म-परिवर्तन किया था कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों ने बहुत-सी समान विशेषताएँ, आदतें, रहने-सहने के ढंग और कलात्मक रुचियाँं विकसित कीं वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ-साथ रहा करते थे एक-दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होेते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे

यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना-सहना उस वर्ण-व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल-मिलाप में बाधक थी एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी-ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे, आपसी खान-पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी औरतों के परदे में अलग-थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई

गाँव की आम जनता में अर्थात् आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला-जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी गाँव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे वर्ण-व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिन्दुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्द्ध-धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे उनके लोक-गीत भी एक ही थे इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे

मुगल शासन-काल के दौरान बहुत से हिन्दुओं ने दरबार की भाषा फ़ारसी में पुस्तकें लिखीं इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएँ मानी जाती हैं इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फ़ारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खानखाना, जो अकबर-दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे खानखाना अरबी, फ़ारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊँचा था कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपहसालार रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले

औरंगज़ेब ने उल्टी गंगा बहाई - हिंदू राष्ट्रवाद का उभार - शिवाजी

औरगंज़ेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था हिन्दुओं पर पुराना, घृणित जजि़या-कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज़ कर दिया उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज़ कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे उत्तर में सिख उठ खड़े हुए वे हिंदू और मुस्लिम विचाराें का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया, ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था

मुगल साम्राज्य के दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी

धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमज़ोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे-जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ 1784 ई. में वारेन हेसि्ंटग ने लिखा था, "हिदोस्तान और दक्खिन के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है" मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी इससे उन्हें शक्ति मिलती थी शिवाजी औरंगज़ेब से लड़ा ज़रूर पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियाँ दीं

मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्त्वपूर्ण कारण आर्थिक ढाँचे का चरमराना था किसान बार-बार विद्रोह करते थे, इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे 1669 ई. के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे बार-बार दिल्ली सरकार के खिलाफ़ खड़े होते रहे गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था

उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नयी मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मज़बूत कर रही थी शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ई. में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्तजान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे उनके घुड़सवार दूर-दूर तक छापे मारते थे उन्होंने सूरत को, जहाँ अंग्रज़ों की कोठियाँ थीं, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ-कर लगाया उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फ़ौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जेय शक्ति का रूप दिया 1680 ई. में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया

प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष अंग्रेज़ों की विजय

सन् 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा अट्ठारहवीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के चार दावेदार थे-इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदरअली और उसका बेटा टीपू सुलतान, विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज़ सदी के पूर्वार्द्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे कोई शक्ति इतनी मज़बूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके

ठीक उसी समय (1739) उत्तर-पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिरशाह दिल्ली पर टूट पड़ा उसने बड़ी मार-काट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया जिसमें प्रसिद्ध तख्तेताऊस भी था दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिरशाह की टकराहट नहीं हुई उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा

नादिरशाह के अाक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते नादिरशाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी उसने इस प्रिक्रया को पूरा कर दिया फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे, बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ई. तक चलते रहे

नादिरशाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया अफ़गानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिरशाह के राज्य का हिस्सा बन गया

बंगाल में, जालसाज़ी और बगावत को बढ़ावा देकर, क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन् 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया इस तारीख से कभी-कभी भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेज़ों के हाथ आ गया इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ई. में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा जिससे

इस घनी आबादी वाले इलाके की एक तिहाई से अधिक आबादी नष्ट

हो गई

दक्षिण में, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्व-व्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेज़ों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामोनिशान मिट गया

फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें बाकी रह गईं जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थीं-मराठा संगठन, दक्षिण में हैदरअली और अंग्रेज़ प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेज़ों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी हैदरअली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा हैदरअली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे

मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने अंततः 1799 ई. में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ़ हो गया

लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेज़ों ने उनसे अलग-अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया उन्होंने 1804 ई. में आगरा के पास अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ई. तक आते-आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेज़ इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे

हमें बार-बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद जिसे मराठों ने ‘आतंक का युग’ कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेज़ों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी

रणजीत सिंह और जय सिंह

आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त ज़रूर थी पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे, जो उस समय सक्रिय नयी शक्तियों को समझना चाहते होंगे लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका

ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह थे वे जाट सिख थे जिन्हाेंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया अपनी कमज़ोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था वह अत्यंत मानवीय था उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून-खराबा पसंद नहीं करता था जब इंग्लैंड में छोटे-मोटे चोर-उचक्कों को भी मौत की सज़ा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सज़ा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो युद्ध के सिवाय, उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गरचे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था

एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता, राजपूताने में जयपुर का सवाई जय सिंह था उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ई. में हुई थी वह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल-पुथल के समय हुआ था वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा

वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी, और नगर-निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी

जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी-बड़ी वेधशालाएँ बनाईं उसने जयपुर नगर बसाया उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायबघर में सुरक्षित हैं जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर-निर्माण का आदर्श समझा जाता है

लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया जय सिंह की मृत्यु के केवल चार वर्ष पहले नादिरशाह का आक्रमण हुआ भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में जब उथल-पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया, यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है

भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि - इंग्लैंड के दो रूप

अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे जब इग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएँ इतनी बहुतायत से वहाँ भरी रहती थीं कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थ-तंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगीकरण हो चुका था आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल-कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुस-पैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज़ी से उस अर्थ-तंत्र को नष्ट कर दिया, जिसे भारत ने खड़ा किया था और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी ठीक उस समय जब वह तेज़ी से अपार धन कमा रही थी एडम स्मिथ ने सन् 1776 में द वैल्थ ऑफ़ नेशंस में लिखा - "एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है"

इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ई. में रानी एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया उस समय शेक्सपीयर जीवित था, और लिख रहा था 1608 ई. में मिल्टन का जन्म हुआ उसके बाद हैंपडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई 1660 ई. में इंग्लैंड की रायल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया सौ साल बाद कपड़ा बुनने की तेज़ ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेज़ी से एक-एक करके कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले

इन दो में से भारत कौन-सा इंग्लैड आया? शेक्सपीयर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला, वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था?

ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ-साथ चल रहे हैं और इन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे

संयुक्त राज्य अमरीका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है यह सच है कि अमरीकियों में बहुत से गुण हैं और हममें बहुत-सी कमज़ोरियाँ हैं यह भी सच है कि अमरीका में नयी शुरुआत के लिए बिलकुल अनछुआ और साफ़ मैदान था जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता (जैसा कि उन्होंने हमें बताया है) और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती, जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती