Table of Contents

फसल उत्पादन एवं प्रबंध

ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औज़ार देखे जैसे कि खुरपी, दराँती, बेलचा, हल इत्यादि।

आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जन्तु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है?

परन्तु, हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, जैसे– पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुआें या दोनों से ही प्राप्त करते हैं।

क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है; अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं?

भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है।

एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है।

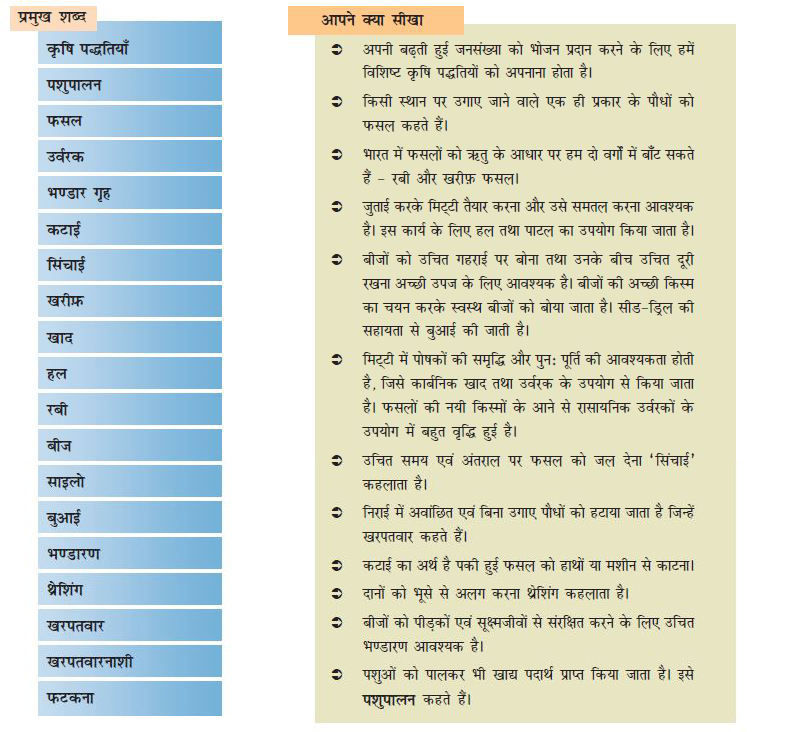

1.1 कृषि पद्धतियाँ

लगभग 10,000 ई. पू. तक मनुष्य घुमन्तू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियाँ खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारम्भ किया। कालांतर में खेती कर, चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार कृषि का प्रारम्भ हुआ।

जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं।

आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियाँ एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं।

भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवी परिस्थितियाँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद, मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं–

(i) खरीफ़ फ़सलः वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ़ फ़सल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितम्बर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफ़ली, कपास इत्यादि खरीफ़ फ़सलें हैं।

(ii) रबी फ़सलः शीत ऋतु (अक्टूबर से मार्च तक) में उगाई जाने वाली फ़सलें रबी फ़सलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फ़सल केउदाहरण हैं।

इसके अलावा, कई स्थानों पर दालें और सब्जियाँ ग्रीष्म में उगाई जाती हैं।

1.2 आधारिक फसल पद्धतियाँ

फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं-

धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता?

धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं।

(i) मिट्टी तैयार करना

(ii) बुआई

(iii) खाद एवं उवर्रक देना

(iv) सिंचाई

(v) खरपतवार से सुरक्षा

(vi) कटाई

(vii) भण्डारण

1.3 मिट्टी तैयार करना

फ़सल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धँसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है?

पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परन्तु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है?

आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त, मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृतजीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए

जाते हैं।

क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने-पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना-पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मिट्टी को उलटने-पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है।

कभी-कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है।

कृषि-औज़ार

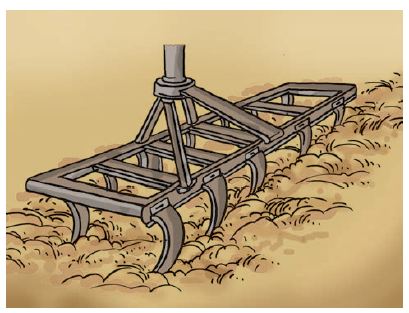

अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औज़ारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औज़ार हैं।

हलः प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद/उवर्रक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औज़ार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं (घोड़े, ऊँट) की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसहल-शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गरदन केऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता हैं [चित्र 1.1(a)]।

आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं।

कुदालीः यह एक सरल औज़ार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है [चित्र 1.1(b)]।

कल्टीवेटरः आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है [चित्र 1.1(c)]।

चित्र 1.1(c) : कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए

1.4 बुआई

बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले सा.फ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है।

बीजों का चयन

एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात् कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे!

क्रियाकलाप 1.1

एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुठ्ठी गेहूँ के दाने डाल कर भली भाँति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए।

क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हलके हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हलके होते हैं। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं।

अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है।

परम्परागत औज़ारः परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औज़ार कीप के आकार का होता है [चित्र 1.2(a)]। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं।

चित्र 1.2(a) : बीज बोने का पारंपरिक तरीका।

चित्र 1.2(b) : सीड-ड्रिल

सीड-ड्रिलः आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड-ड्रिल [चित्र 1.2(b)] का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड-ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है।

मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला (नर्सरी) है। मैंने देखा कि पौधे छोटे-छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार

क्यों रखे गए हैं?

धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं।

पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है।

1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना

वे पदार्थ जिन्हेंमिट्टी मेपोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं।

मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा। जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधोंकी तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं?

मिट्टी फ़सल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फ़सल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकोें का क्या होता है?

फ़सलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम ‘खाद देना’ कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं।

खाद एक कार्बनिक (जैविक) पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गढ्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा VI में ‘वर्मी कम्पोसि्ंटग’ अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं।

क्रियाकलाप 1.2

मूँग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले तीन नवोद्भिद छाँट लीजिए। अब तीन गिलास अथवा एेसे ही पात्र लीजिए। इन पर A, Bएवं C निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा-सा यूरियामिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए [चित्र 1.3(a)]। अब इनमें पानी की समान मात्रा डाल कर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए।

7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए [चित्र 1.3(b)]।

चित्र 1.3(b) : प्रयोग की तैयारी।

चित्र 1.3(b) : खाद एवं उर्वरक के साथ

पौध की वृद्धि।

क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एकसमान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है?

उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं - यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK (नाइट्रोजन, फॅास्फोरस, पोटैशियम)।

इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परन्तु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए।

खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले, उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

पिछली कक्षाओं में आप राइज़ोबियम वैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार (लैग्यूमिनस) पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।

सारणी 1.1ः उर्वरक एवं खाद में अंतर

खाद के लाभः जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है–

- इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है।

- इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है।

- इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है।

- इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है।

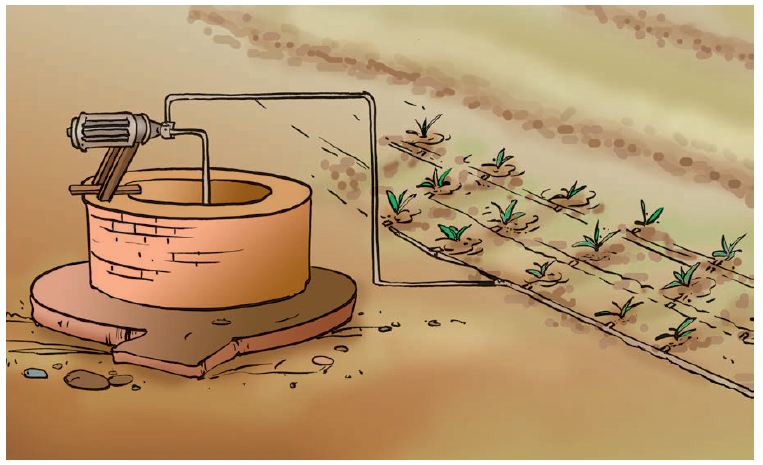

1.6 सिंचाई

जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्त्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है।

निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारम्बारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारम्बारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। एेसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है?

इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे।

सिंचाई के स्रोतः कुएँ, जलकूप, तालाब/झील, नदियाँ, बाँध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं।

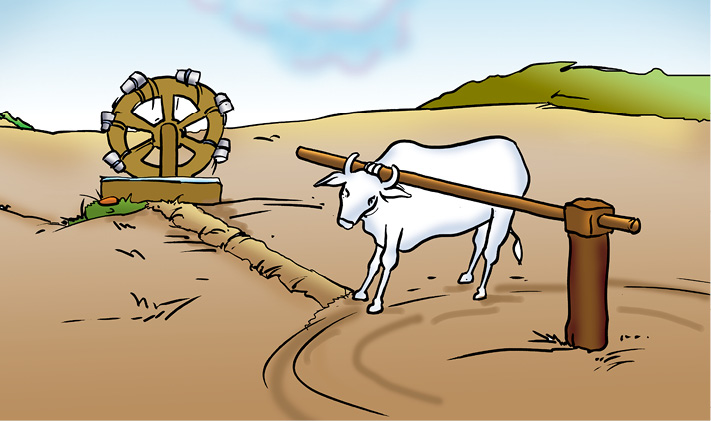

सिंचाई के पारंपरिक तरीके

कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-

भिन्न हैं।

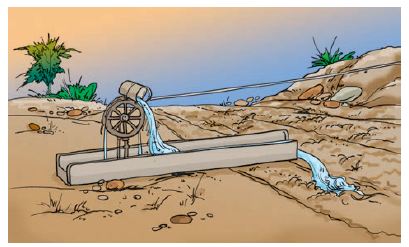

चित्र 1.4(a) : मोट।

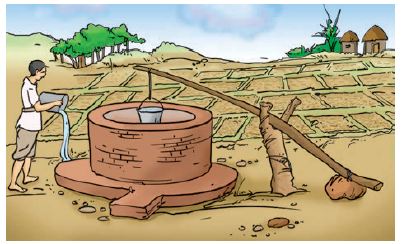

चित्र 1.4(b) : चेन पम्प। चित्र 1.4(c) : ढेकली।

चित्र 1.4(d) : रहट।

मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते हैं, परन्तु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैंः

(i) मोट (घिरनी), (ii) चेन पम्प, (iii) ढेकली, (iv) रहट (उत्तोलक तंत्र) [चित्र 1.4 (a) से (d)]

जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पम्प का उपयोग किया जाता है। पम्प चलाने के लिए डीज़ल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।

सिंचाई की आधुनिक विधियाँ

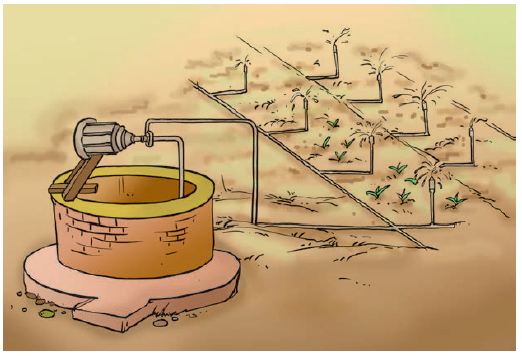

सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैंः

(i) छिड़काव तंत्र (Sprinkler system): इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों (नलों) के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पम्प की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है [चित्र 1.5(a)]।

चित्र 1.5(a) : रहट।

(ii) ड्रिप तंत्र (Drip system) इस विधि में जल बूँद-बूँद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। अतः इसे ड्रिप-तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूँद-बूँद करके जल प्राप्त होता है [चित्र 1.5(b)]। इस विधि में जल बिलकुल व्यर्थ नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।

1.7 खरपतवार से सुरक्षा

बूझो और पहेली निकट के गेहूँ के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं।

क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं?

खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं।

खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं।

खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोतम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय-समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है।

रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे, 2, 4-D । खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परन्तु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर (फुहारा) की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं (चित्र 1.6)।

चित्र 1.6 : खरपतवारनाशी का छिड़काव।

क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है?

जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुँह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए।

1.8 कटाई

फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है।

हमारे देश में दराँती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है (चित्र 1.7) अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजाेंदानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है (चित्र 1.8) जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है।

चित्र 1.7 : दराँती।

चित्र 1.8 : कॉम्बाइन।

छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर (विनोइंग) अलग करते हैं (चित्र 1.9)। आप इसके विषय में कक्षा VI में पढ़ चुके हैं।

चित्र 1.9 : विनोइंग (फटकने वाली) मशीन।

कटाई के बाद कभी-कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है।

कटाई पर्व

तीन-चार महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएँ सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दीवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं।

1.9 भण्डारण

उत्पाद का भण्डारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फ़सल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फ़सल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फ़सल के दानों (बीजों) को सुखाए बिना भण्डारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भण्डारण से पहले दानों (बीजों) को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़काें, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भण्डारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र (bins) में करते हैं। परन्तु बीजों का बड़े पैमाने पर भण्डारण साइलो और भण्डार गृहों में किया जाता है जिससे उनको पीड़को जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके [चित्र 1.10(a) एवं (b)]।

मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम मेें नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों?

चित्र 1.10 (a) : अनाज भण्डारण हेतु साइलो।

चित्र 1.10 (b) : भण्डारण गृहों में बोराें में अनाज का भण्डारण।

नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भण्डारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भण्डार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है।

कटाई के बाद कभी-कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है।

1.10 जंतुओं से भोजन

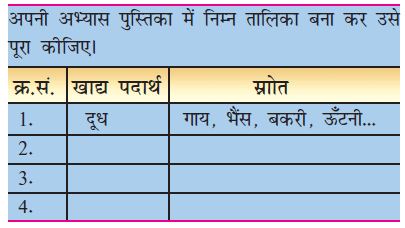

क्रियाकलाप 1.3

इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात् आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं - बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार, घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं

मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन-D अधिक मात्रा में पाया जाता है।

अभ्यास

1. उचित शब्द छाँट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी

(क) एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को  कहते हैं।

कहते हैं।

(ख) फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की  होती है।

होती है।

(ग) क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर  लगेंगे।

लगेंगे।

(घ) फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से  तथा

तथा  आवश्यक हैं।

आवश्यक हैं।

2. ‘कालम A’ में दिए गए शब्दों का मिलान ‘कालम B’ से कीजिए

कॉलम A कॉलम B

(i) खरीफ़ फसल (a) मवेशियों का चारा

(ii) रबी फसल (b) यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट

(iii) रासायनिक उर्वरक (c) पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष

(iv) कार्बनिक खाद (d) गेहूँ, चना, मटर

(e) धान एवं मक्का

3. निम्न के दो-दो उदाहरण दीजिए–

(क) खरीफ़ फसल

(ख) रबी फसल

4. निम्न पर अपने शब्दों में एक-एक पैराग्राफ लिखिए-

(क) मिट्टी तैयार करना

(ख) बुआई

(ग) निराई

(घ) थ्रेशिंग

5. स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है?

6. सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए।

7. यदि गेहूँ को खरीफ़ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए।

8. खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए।

9. खरपतवार क्या हैं? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?

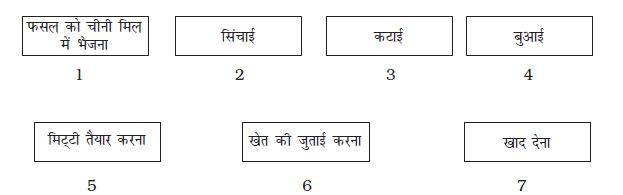

10. निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए।

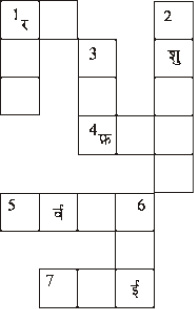

11. नीचे दिए गए संकेताें की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए–

ऊपर से नीचे की ओर

1. सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका

2. बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना

3. फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है

6. फसल पक जाने के बाद काटना

बाईं से दाईं ओर

1. शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें

4. एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं

5. रसायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं

7. खरपतवार हटाने की प्रक्रिया

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप एवं परियोजनाएँ

1. मिट्टी में कुछ बीज बोइए तथा ड्रिप सिंचाई लगाइए। प्रतिदिन अपने प्रेक्षण नोट कीजिए।

(क) आपके विचार में क्या इस विधि से जल की बचत होती है?

(ख) बीज में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए।

2. विभिन्न प्रकार के बीज एकत्र कर छोटे थैलों में रखिए। इन थैलियों को हर्बेरियम मे लगा कर नाम लिखिए।

3. कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें फाइल में लगा कर उनके नाम और उपयोग लिखिए।

4. परियोजना कार्य

1. किसी फार्म, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित की जानकारी प्राप्त कीजिएः

(क) बीज चयन का महत्त्व

(ख) सिंचाई की विधियाँ

(ग) अधिक शीत एवं अधिक गर्मी के मौसम का पौधों पर प्रभाव

(घ) लगातार वर्षा का पौधों पर प्रभाव

(ङ) उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद

भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण

हिमांशु एवं उसके मित्र ठीकरी गाँव जाने के लिए बहुत उत्सुक एवं जिज्ञासु थे। वे श्री जीवन पटेल के फार्म हाउस पर गए । वे बीज एवं अन्य वस्तुएँ एकत्र करने के लिए अपने थैले भी ले गए।

हिमांशु : श्रीमान जी नमस्कार, मैं हिमांशु हूँ और यह मेरे मित्र मोहन, डेविड एवं सबीहा हैं। हम फसल एवं अन्य क्रियाकलापों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए।

श्री पटेल : नमस्कार, आप सबका स्वागत है! आप क्या जानना चाहते हैं?

सबीहा : आपने कृषि का कार्य कब प्रारम्भ किया और आप कौन सी मुख्य फसलें उगाते हैं?

श्री पटेल : लगभग 75 वर्ष पूर्व मेरे दादा जी ने यह कार्य प्रारम्भ किया था। मुख्य रूप से हम गेहूँ, चना, सोयाबीन एवं मूँग की फसल उगाते हैं।

डेविड : श्रीमान, क्या आप हमें कृषि की पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धतियों के बारे में बताएँगे?

श्री पटेल : पहले हम दराँती, हल बैल, कुदाली जैसे पारंपरिक औज़ारों का उपयोग करते थे तथा सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते थे। परन्तु, अब हम सिंचाई के आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। हम ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड-ड्रिल एवं हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। हमें उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं। हम मिट्टी की जाँच करते हैं तथा खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए दूरदर्शन, रेडियो एवं अन्य माध्यमों से नवीन जानकारी प्राप्त होती है। परिणामतः हमें बड़े स्तर पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। इस वर्ष हमे चने की 9 से 11 क्विंटल/एकड़ उपज प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 20 से 25 क्विंटल/एकड़ गेहूँ की उपज प्राप्त हुई है। मेरे विचार में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नयी तकनीक एवं जागरूकता की आवश्यकता है।

मोहन : सबीहा यहाँ आओ, देखो यहाँ कुछ केंचुए हैं। क्या यह किसान की सहायता करते हैं?

सबीहा : ओह मोहन! इसके विषय में हमने कक्षा VI में पढ़ा था।

श्री पटेल : केंचुए मिट्टी को उलट-पलट कर पोला कर देते हैं जिससे वायु का आवागमन ठीक प्रकार से होता है, अतः यह किसान के मित्र हैं।

डेविड : क्या हम उन फसलों के बीज ले सकते हैं जिन्हें आप यहाँ उगाते हैं?

(उन्होंने कुछ बीज, उर्वरक एवं मिट्टी के नमूने थैलियों में एकत्र किए)

हिमांशु : श्रीमान, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी जानकारी दी तथा हमारे भ्रमण को सुखद बनाया।