Table of Contents

वायु तथा जल का प्रदूषण

पहेली और बूझो यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के सात आश्चर्यों में से एक है। परन्तु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है।

हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े-बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

हम उस समय की कल्पनामात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आस-पास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे।

18.1 वायु प्रदूषण

हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन, तथा लगभग 21% अॉक्सीजन है। कार्बन डाइअॉक्साइड, अॉर्गन, मेथैन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं।

क्रियाकलाप 18.1

आपने धुआँ उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खाँसी आई होगी (चित्र 18.1)।

अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिएः

- उपवन तथा भीड़ वाली सड़क

- आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र

- दिन में विभिन्न समयों पर, जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा

- गाँव तथा शहर

उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएँ की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआँ कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले धुएँ के मिल जाने से भिन्न-भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संघटन में बदलाव आ जाता है। जब वायु एेसे अनचाहे

पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं।

18.2 वायु कैसे प्रदूषित होती है?

जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी-कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआँ अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्टरी, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआँ हो सकता है (चित्र 18.2)।

चित्र 18.2 : फैक्टरी से निकलता हुआ धुआँ।

क्रियाकलाप 18.2

आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पास-पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण कीजिए।

बहुत सी श्वसन समस्याएँ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं।

क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेज़ी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है?

वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोअॉक्साइड, कार्बन डाइअॉक्साइड, नाइट्रोजन अॉक्साइड तथा धुआँ उत्पन्न करते हैं (चित्र 18.3)। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोअॉक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में अॉक्सीजन- वाहक क्षमता को घटा देती है।

चित्र 18.3 : स्वचालित वाहनों के कारण वायु प्रदूषण।

क्या आप जानते हैं?

यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लम्बी नदियों-नील तथा अमेजन की संयुक्त लम्बाई के लगभग बराबर लम्बी हो जाएगी।

बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ सल्फर डाइअॉक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइअॉक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइअॉक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ श्वसन समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकती है। आपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ लिया है।

अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) हैं जिनका उपयोग रेε.फ्रजरेटरों, एयर कण्डीशनरों तथा एेरोसॉल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओज़ोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओज़ोन परत सूर्य से आने वाली हानिकर पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओज़ोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि CFCs के स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है।

इन गैसों के अतिरिक्त डीज़ल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यन्त छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं (चित्र 18.3)। ये दृश्यता को घटा देते हैं। साँस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुँचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं।

क्रियाकलाप 18.3

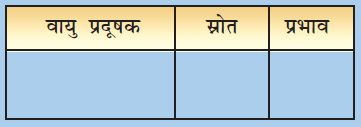

उपर्युक्त प्रदूषकों का उपयोग करके एक सारणी बनाइए। इसमें आप और अधिक आँकड़े भी जोड़ सकते हैं।

सारणी 18.1

18.3 विशिष्ट-अध्ययन : ताजमहल

पिछले दो दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल, चिंता का विषय बना हुआ है (चित्र 18.4)। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके स.फेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएँ जैसी निर्जीव वस्तुएँ भी प्रभावित होती हैं।

आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइअॉक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइअॉक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्.फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है।

ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG (संपीडित प्राकृतिक गैस) तथा LPG (द्रवित पेट्रोलियम गैस) जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसारहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं।

अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके यह देखिए कि वे अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी (कतरन-पुस्तिका) के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए।

मुझे फसलों वाला अध्याय याद आता है। मैं हैरान हूँ कि क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी (मृदा) तथा पौधों को भी प्रभावित करती है।

18.4 पौधा-घर प्रभाव

सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात् पृथ्वी की सतह को गरम करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गरम करता है। यदि आपने किसी पौधशाला (नर्सरी) अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा-घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा-घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा-घर को गरम करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा-घर प्रभाव (Green House effect) कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उत्तरदायी है।

परन्तु वायुमंडल में CO2 की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका आधिक्य कैसे हो जाता है?

आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइअॉक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। परन्तु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य करती है।

क्या आप पहेली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं?

मेथैन, नाइट्रस अॉक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधा-घर गैसें कहते हैं।

विश्व ऊष्णन

एक गंभीर संकट

विश्व ऊष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। विश्व ऊष्णन के विस्तृृत प्रभाव वर्षा-प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। एेसे क्षेत्रों में जो विश्व ऊष्णन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा-घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है। अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2°C तक ताप में वृद्धि हो सकती है जो संकटकारी स्तर है।

विश्व ऊष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधा-घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कयोटो प्रोटोकॉल एक एेसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं।

बूझो को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5ºC जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहेली उसे यह बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने यह पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व ऊष्णन के कारण पिघलने आरम्भ हो गए है।

18.5 क्या किया जा सकता है?

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएँ हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएँ के कारण दमघोटू (श्वासरोधी) वातावरण था। वाहनों को सीसारहित पेट्रोल, CNG जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया (चित्र 18.5)। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गयी है। आप भी कुछ एेसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से चर्चा करिए।

चित्र 18.5 : CNG द्वारा चालित सार्वजनिक परिवहन बस।

सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनीटरण किया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं।

क्या आप विद्यालयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान "पटाखों का बहिष्कार करिए" के विषय में जानते हैं? इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर मेंकाफी अन्तर ला दिया है।

हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं।

क्रियाकलाप 18.4

विद्यालय पहुँचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प हैं, जैसे– पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

बूझो तथा पहेली एक बार एेसे स्थान से गुजरे जहाँ कुछ लोग सूखी पत्तियाँ जला रहे थे। उन्हें खाँसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएँ से भरा था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो इन्हें कम्पोस्ट-पिट में डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं?

18.6 जल प्रदूषण

जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकर पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थोें को जल प्रदूषक कहते हैं।

क्रियाकलाप 18.5

नल, तालाब, नदी, कुएँ तथा झील के जल के नमूनों को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक को काँच के अलग-अलग बर्तनों में उड़ेलिए। इनकी गंध, अम्लीयता तथा रंग की तुलना कीजिए। निम्नलिखित सारणी को भरिए।

सारणी 18.2

18.7 जल कैसे प्रदूषित हो जाता है?

विशिष्ट अध्ययन

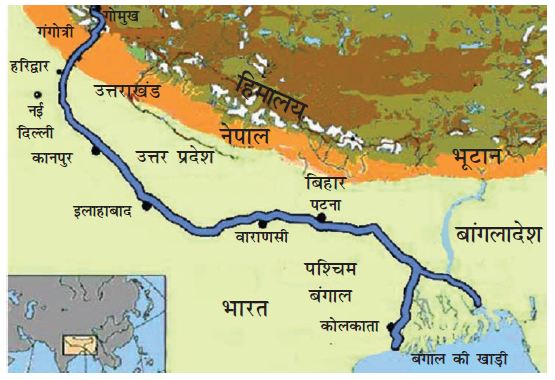

गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है (चित्र 18.7)। यह अधिकांश उत्तरी, केन्द्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। परन्तु, हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष (WWF) द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की दस एेसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुँचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा-कर्कट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में, कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलजीव जीवित नहीं रह पाते, वहाँ यह नदी ‘निर्जीव’ हो गयी है।

चित्र 18.7 : गंगा नदी का मार्ग।

1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरम्भ की गयी जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परन्तु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगीकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुँचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर हैं।

स्थिति को भलीभांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा-कर्कट, फूल, पूजा सामग्री तथा जैव-अनिम्नीकरणीय पॉलिथीन की थैलियाँ फेंकते हैं।

चित्र 18.8 : गंगा नदी का

प्रदूषित फैलाव।

कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। इसके साथ ही, कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियाँ सम्मिलित हैं। ये औद्योगिक इकाइयाँ विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएः

- नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं?

- गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- कूड़े-कर्कट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है?

बहुत-सी औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं जिसके कारण जल-प्रदूषण होता है (चित्र 18.9)। इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएँ, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लुओराइड होते हैं जिनसे पौधों तथा पशुओं में आविषता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परन्तु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है।

क्या आपने एेसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेटों जैसे रसायनों की आधिक्य मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने-फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक अॉक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में अॉक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं।

स्मरण कराना क्रियाकलाप 18.6

आपने कक्षा VII में अपने क्षेत्र में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जाँच की थी।

क्या आपको याद है कि आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्र किया गया था और फिर वह कहाँ गया।

कभी-कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं। क्या भौम-जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं जिनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं।

स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में एेसे जीवाणु हैं, तो इसका यह अर्थ है कि वह जल मल-युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्रायः विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

18.8 पेय जल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है?

क्रियाकलाप 18.7

आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएँ।

एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच से दो बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसमें भीतर कागज़ के नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिछाइए। अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़ेलिए तथा फिल्टरित जल का प्रेक्षण कीजिए।

निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए :

- पीने से पहले हमें जल को ε.फल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है?

- अपने घर में उपयोग होने वाला पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते हैं?

- यदि हम प्रदूषित जल पिएँ, तो क्या होगा?

बूझो बहुत परेशान है। वह पहेली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परन्तु फिर भी वह बीमार हो गया।

पहेली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोग-वाहक सूक्ष्मजीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः, पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है, उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं।

पीने के लिए उपयुक्त जल को पेय जल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार, नगर निगम अथवा नगरपालिकाएँ घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं।

क्या आप जानते हैं?

संसार की 25 प्रतिशत जनसंख्या को निरापद पेय जल नहीं मिलता।

आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है।

- आप यह देख ही चुके हैं कि जल को कैसे ε.फल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू ε.फल्टर कैंडल .फल्टर होता है।

- बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं।

- जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियाँ अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है।

हमें सावधान रहना चाहिए। हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए।

18.9 क्या किया जा सकता है?

क्रियाकलाप 18.8

पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने के जल के स्रोत तथा वाहित मल जल के व्ययन की विधियों के आंकड़े एकत्र कीजिए।

समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन-से हैं? इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर/स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं।

इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? जनता में जागृृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए (चित्र 18.10)। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) पुनः चक्रण (Recycle) पुनः प्राप्त करना (Recover) और उपयोग न करना (Refuse) हमारा मूल मंत्र होना चाहिए।

अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए – आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं?

धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए-नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया सकता है।

प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गयी है। यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण-हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है।

चित्र 18.10 : जल उपचार संयंत्र।

क्या आप जानते हैं?

जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दाँतों में ब्रुश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रति सेकंड एक बूँद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हज़ार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए।

अभ्यास

1. किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है?

2. व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं?

3. स्वच्छ, पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी कीजिए।

4. आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं। एेसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

5. शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए।

6. उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है?

7. निम्नलिखित में से कौन सी पौधा-घर गैस नहीं है?

(क) कार्बन डाइअॉक्साइड

(ख) सल्फर डाइअॉक्साइड

(ग) मेथैन

(घ) नाइट्रोजन

8. पौधा-घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।

9. आपके द्वारा कक्षा में विश्व ऊष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए।

10. ताजमहल की सुन्दरता पर संकट का वर्णन कीजिए।

11. जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है?

विस्तारित अधिगम - क्रियाकलाप एवं परियोजनाएँ

1. कुछ शहरों में वाहनों के लिए प्रदूषण जाँच कराना अनिवार्य हो गया है। प्रदूषण जाँच के प्रक्रम को सीखने के लिए किसी पेट्रोल पम्प पर जाइए। निम्नलिखित के बारे में अपनी जानकारी को क्रमबद्ध रूप से लिखिएः

- प्रतिमाह प्रदूषण जाँच किए गए वाहनों की औसत संख्या

- प्रत्येक वाहन की जाँच में लगा समय

- जाँच किए गए प्रदूषक

- जाँच का प्रक्रम

- विभिन्न गैसों के उत्सर्जन का स्वीकृत स्तर

- यदि उत्सर्जित गैसें स्वीकृत सीमा से अधिक हैं तो किए जाने वाले उपाय

- कितने समय के पश्चात् प्रदूषण जाँच की आवश्यकता होती है?

2. आपके विद्यालय ने पर्यावरण संबंधी जिन विभिन्न क्रियाकलापों को सम्पन्न करने का दायित्व लिया है उनका सर्वेक्षण कीजिए। कक्षा को स्वयं दो समूहों में बाँटा जा सकता है तथा प्रत्येक समूह विभिन्न विषय का सर्वेक्षण कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक समूह यह देख सकता है कि विद्यालय में कोई पर्यावरण क्लब है अथवा नहीं। इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके पूरे वर्ष की घटनाओं का क्रम क्या है? आप इसके सदस्य कैसे बन सकते हैं?

यदि आपके विद्यालय में एेसा कोई क्लब नहीं है तो अपने कुछ मित्रों के साथ आप एेसा ही एक क्लब आरम्भ कर सकते हैं।

3. अपने शिक्षक की सहायता से अपने शहर के आस-पास अथवा किसी नदी का शैक्षिक भ्रमण आयोजित कीजिए।

भ्रमण के उपरांत निम्नलिखित प्रेक्षणों पर ध्यान केंद्रित कीजिए :

- नदी का इतिहास

- सांस्कृतिक परम्पराएँ

- शहर की जल की आवश्यकताओं की पूर्ति में नदी की भूमिका

- प्रदूषण की चिंता

- प्रदूषण के स्रोत

- नदी के तट के निकट और तट से दूर रहने वाले निवासियों पर प्रदूषण का प्रभाव

4. अपने शिक्षक तथा इंटरनेट (यदि संभव हो) की सहायता से यह पता लगाइए कि विश्व ऊष्णन के नियंत्रण के लिए क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि हुई है। इन संधियों में किन गैसों को सम्मिलित किया गया है?