Table of Contents

तारीख़ें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं?

एक वक्त था जब इतिहासकार तारीख़ों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ - इन्हीं तारीख़ों पर गर्मागर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख़ों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगाः "इतिहास तो बहुत उबाऊ है भई। बस तारीख़ें रटते चले जाओ!" क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है?

इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का ज़िक्र करने लगते हैं। हम "पहले" और "बाद में" की बात करने लगते हैं।

चित्र 1 - ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र, 1782.रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्.शेे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तसवीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों।

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा एेतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से एेसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और एेसे सवाल पूछते हैं जो वाकई एेतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूँट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा? रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अख़बार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अख़बार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी।

गतिविधि

चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है।

ये सारे एेतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार एेसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख़ तय करना वाक़ई ग़लत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह-सबेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। एेसे में हम सिर्फ़ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे।

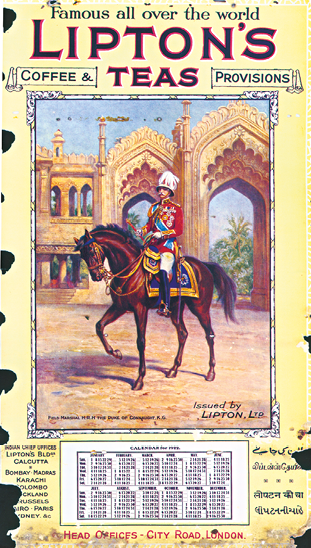

चित्र 2 - विज्ञापनों से भी पसंद-नापसंद तय होती है।

पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाज़ार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नयी रुचियाँ चलन में आयीं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तसवीर में पीछे की तरफ़ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक अॉफ़ कनॉट की पदवी दी गई थी।

तो फिर लोग इतिहास को तारीख़ों से जोड़ कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्योरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा-महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन-सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है।

जैसा कि पिछले दो साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोज़ी-रोटी चलाते थे। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले। किस तरह रियासतें बनीं, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले।

कौन सी तारीख़ें?

कुछ तारीख़ों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीख़ें चुनते हैं, जिन तारीख़ों के इर्द-गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होतीं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीख़ें भी बदल जाती हैं।

एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हरेक गवर्नर-जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय, लॉर्ड माउंटबैटन के साथ खत्म होते थे। अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर-जनरलों - हेस्टिंग्स, वेलेज़्ली, बेंटिंक, डलहौज़ी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्ज़न, हार्डिंग, इरविन - के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर-जनरलों और वायसरॉयों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीख़ों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह एेसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई एेसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों का विषय बन जाता था।

चित्र 3 - वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।

इतिहास की किताबों में गवर्नर-जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरवगाथाओं और तसवीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था।

क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर-जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं?

जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बाँट देते हैं। हम एेसा क्यों करते हैं? एेसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मक़सद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ़ उन घटनाओं पर ज़ोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर-जनरलों के जीवन के इर्द-गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखतीं। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? ज़ाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग ख़ाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नयी तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएँगी।

हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं?

1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री अॉफ़ ब्रिटिश इंडिया (ब्रिटिश भारत का इतिहास) नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलिम और ब्रिटिश, इन तीन काल खंडों में बाँटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है?

गतिविधि

अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएँ। अब उनके जीवन को अलग-अलग काल खंडों में बाँटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएँ। स्पष्ट करें कि आपने काल खंडों को किस तरह तय किया है।

इतिहास को हम अलग-अलग काल खंडों में बाँटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की ख़ासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एेसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बाँटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है।

मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता।

इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज़ी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेज़ी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है?

क्या इतिहास के किसी दौर को "हिंदू" या "मुसलमान" दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम एेसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर-तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था।

अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर ‘प्राचीन’, ‘मध्यकालीन’, तथा ‘आधुनिक’ काल में बाँटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएँ हैं। इतिहास को इन खंडों में बाँटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएँ नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे-विचारे एेसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था।

बहुत सारे इतिहासकार इस युग को ‘औपनिवेशिक’ युग कहते हैं।

औपनिवेशिक क्या होता है?

इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फ़सलों की खेती करायी और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य-मान्यताओं और पसंद-नापसंद, रीति-रिवाज व तौर-तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है।

लेकिन, जल्दी ही आप ये समझ जाएँगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए, इस किताब को हमारे अतीत (यानी कई अतीतों पर केंद्रित) नाम दिया गया है।

हम किस तरह जानते हैं?

भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं?

स्रोत 1

गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें

सन् 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थीं उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैंः

बम्बई ः इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ़्तरों पर कब्ज़ा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं।

कराची ः 301 विद्रोहियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ़्तार किए गए हैं... सारे दफ़्तर... सैनिक निगरानी में हैं।

विशाखापट्नम ः स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आएँ।

डायरेक्टर अॉफ़ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमान्ड, सिचुएशन रिपोर्ट सं. 7,

फाइल सं. 5/21/46.

गृह (राजनीतिक), भारत सरकार।

प्रशासन अभिलेख तैयार करता है

अंग्रेज़ी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ़-साफ़ लिखना ज़रूरी था। एेसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद-विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई।

अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को सँभालकर रखना ज़रूरी है। लिहाज़ा, उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ़्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ़्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी - सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार (आर्काइव) और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए।

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप ज़िला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफ़सरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। उन्नीसवीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक नक़लें बनाई जाती थीं।

उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस एेसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज़ों की कई-कई प्रतियाँ बनाई जाने लगीं।

चित्र 4 - भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया।

जब नयी दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, दोनों ही वायसरॉय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था।

सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व

औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है।

चित्र 5 - शरीफ़े का पौधा, 1770 का दशक।

अंग्रेज़ाें द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है।

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फ़सलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। उन्नीसवीं सदी के आखिर से हर दस साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के ज़रिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणि वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे।

अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता

रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफ़सर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी।

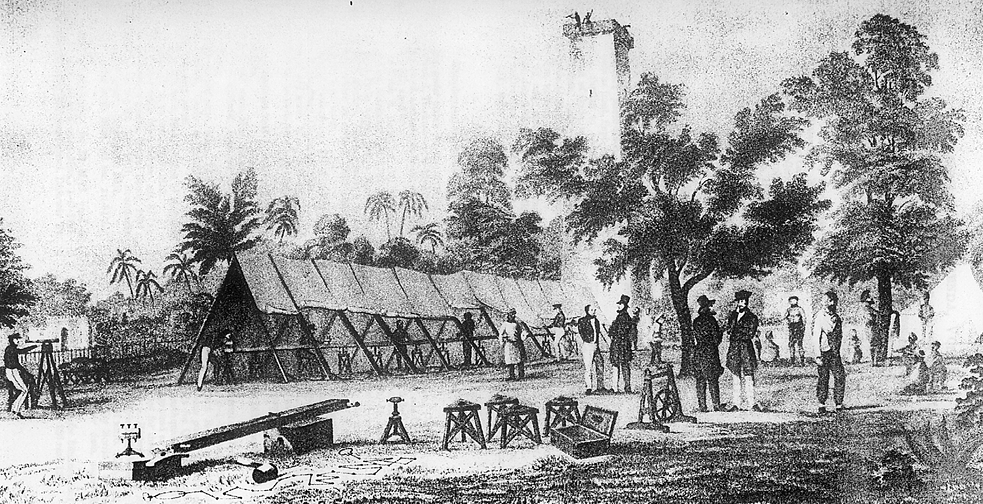

चित्र 6 - बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तसवीर, 1832.

ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर ख़ासतौर से ज़ोर देना चाहता है।

इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम एेसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन, सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूँढ़ना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज़ से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक-पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे-जैसे छपाई की तकनीक फैली, अख़बार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा।

चित्र 7 - 1857 के विद्रोही।

तसवीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तसवीर कई जगह दिखाई देती है। इस तसवीर के नीचे लिखा होता था ः "बागी सिपाही लूट-खसोट में लगे हुए हैं"। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे।

स्रोत 2

"इंसानों के खाने के लायक नहीं है"

अख़बारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की ख़बर दी गई है।

दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिसवालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्चीखाने से आने वाले घटिया भोजन के ख़िलाफ़ खाना खाने से इनकार कर दिया।

जैसे-जैसे यह ख़बर दूसरे पुलिस थानों तक पहुँची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया...। एक हड़ताली का कहना था ः "पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते"।

हिंदुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 1946

लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना-लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मज़दूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे।

अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे-जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी।

गतिविधि

स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है। बताएँ कि आपको क्या फ़र्क लगता है।

आइए कल्पना करें

कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एकदुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूँढ़ने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएँ।

फिर से याद करें

1. सही और गलत बताएँ

(क) जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुसलिम, ईसाई, तीन काल खंडों में बाँट दिया था।

(ख) सरकारी दस्तावेज़ों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं।

(ग) अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं।

आइए विचार करें

2. जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बाँटा है, उसमें क्या समस्याएँ हैं?

3. अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को किस तरह सुरक्षित रखा?

4. इतिहासकार पुराने अख़बारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है?

आइए करके देखें

5. क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। या, सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार एेसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं?