Table of Contents

चित्र 1 - सत्रहवीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़।

भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ सत्रहवीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। अठारहवीं सदी में इस बंदरगाह का महत्त्व गिरने लगा।

इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्त्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन "दुनिया का कारखाना" कहलाने लगा।

ब्रिटेन के औद्योगीकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर क़ब्ज़े हुए और किस तरह व्यापार का ढाँचा बदलता गया। अठारहवीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय-विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे-जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाज़ार के रूप में देखने लगे। इस तरह, ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े? प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे।

भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार

आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें।

चित्र 2 - पटोला बुनाई, उन्नीसवीं सदी के मध्य में।

पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाज़ार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी।

बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आस-पास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया (जावा, सुमात्रा और पेनांग) तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। सोलहवीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कम्पनियाँ यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते-फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। एेसे शब्दों की जड़ों को ढूँढ़ना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है।

शब्दों में इतिहास छिपा है

यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा ईराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को "मस्लिन" (मलमल) कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण-पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ-साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को "कैलिको" कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा।

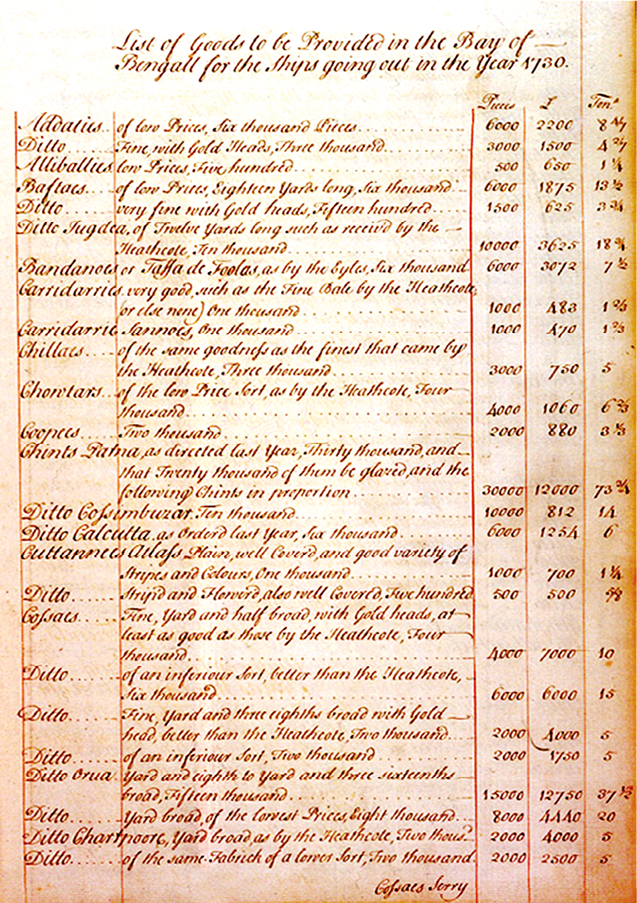

एेसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक अॉर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था।

बही के मुताबिक, उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का अॉर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का ज़िक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे जो आम तौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था।

चित्र 3 - ईस्ट इंडिया कंपनी की अॉर्डर बही का एक पन्ना, 1730

ग़ौर से देखें कि बही में किस तरह एक-एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मँगाने के लिए कंपनी को दो साल पहले अॉर्डर देने पड़ते थे क्योंकि अॉर्डर को भारत भेजने, ज़रूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुँच जाते थे तो उन्हें नीलामी के ज़रिए बेच दिया जाता था।

आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का अॉर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी शिंट्ज़, कोसा (या खस्सा) और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी का शिंट्ज़ शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के ‘छींट’ शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल-पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त माँग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल-पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थीं।

चित्र 4 - जामदानी बुनाई, बीसवीं सदी की शुरुआत में।

जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिह्न बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्त्वपूर्ण केंद्र थे।

बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबन्द के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के ‘बाँधना’ शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले एेसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बाँधने और रँगसाज़ी की विधियों से ही बनाया जाता था।

चित्र 5 - मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई (छींट), उन्नीसवीं सदी के मध्म में।

ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है।

बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी ज़िक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है: कासिमबाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपूर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे।

चित्र 6 - बंडाना डिजाइन, बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में।

कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल, इस ओढ़नी में दो बाँध कर रँगे गये (Tie and dye) रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के ज़रिए एक-दूसरे में सीं दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे।

यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा

अठारहवीं सदी की शुरुआत तक आते-आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े – छींट – के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक क़ानून पारित कर दिया। संयोगवश, इस क़ानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था।

गतिविधि

आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम ‘कैलिको अधिनियम’ क्यों रखा गया? इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही थी?

स्पिनिंग जैनी - एक एेसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थीं।

उस समय इंग्लैंड में नए-नए कपड़ा कारख़ाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज़ कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे।

भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रान्तिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था।

इसके बावजूद, दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा अठारहवीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफ़ा कमाया। ये कम्पनियाँ भारत आकर चाँदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चाँदी मँगाने की ज़रूरत नहीं रही (अध्याय 2)। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी।

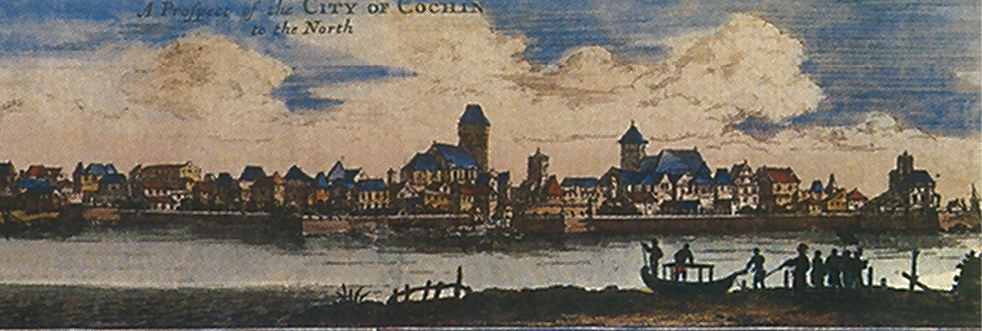

चित्र 7 - कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य, सत्रहवीं शताब्दी में।

जैसे-जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियाँ भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियाँ सत्रहवीं शताब्दी में विकसित हुईं। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए।

अठारहवीं सदी के आखिर में बुनाई

के मुख्य केंद्र कहाँ-कहाँ थे?

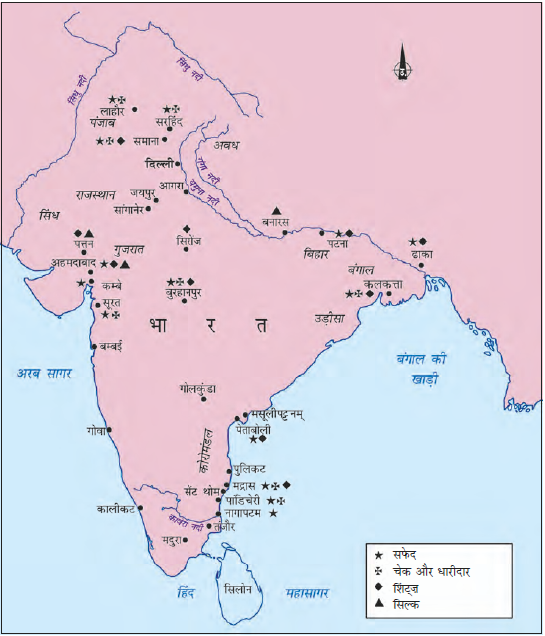

चित्र 8 - बुनाई केंद्र : 1500-1750

अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएँगे कि उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चार क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्त्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर-दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थीं।

पूर्वी बंगाल (अब बांगलादेश) स्थित ढाका अठारहवीं सदी में सबसे महत्त्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था।

यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ-साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे।

बुनकर कौन थे?

चित्र 9 - बंगाल का एक तांती बुनकर, बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र, 1790 का दशक।

इस चित्र में तांती बुनकर गडढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गडढे वाला करघा क्या होता है?

बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे।

सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर-घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर कात कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रँगरेज़ इस धागे को रँग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोज़ी-रोटी चलती थी।

भारतीय कपड़े का पतन

ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला : अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमरीका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा : भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे।

औरांग - फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है।

इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अप्ऱηीका, अमरीका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोज़गार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कम्पनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार-बार सरकार से गुहार लगाई।

स्रोत 1

"हम भूखों मर जाएँगे"

1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि :

हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने-अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड अॉफ ट्रेड (व्यापार बोर्ड) हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के अॉर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएँगे।

व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई, 3 फरवरी 1824

स्रोत 2

"कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें"

1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र मेंअपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था ः

सेवा में,

संपादक, समाचार

मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें...। जब मेरी उम्र... 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी तीन बेटियाँ थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुँच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत कातने लगी...।

बुनकर हमारे घर आते और तीन तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों सेमुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी, मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने-पीने और कपड़ों केबारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने... 28 रुपए इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियाँ अपने-अपने घर चली गईं...।

अब तीन साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने-दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाज़ार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले एकचौथाई दाम भी नहीं मिलते।

समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया है। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती (विलायती) सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं...। लोग इस सूत का बना कपड़ा दो महीने भी नहीं पहन पाते; वह गल कर तार-तार हो जाता है।

कष्टों में फँसी एक कताई कामगार की आपबीती

लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाज़ार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल, 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से दो तिहाई ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत कातने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएँ सूत कातकर ही अपनी आजीविका चला रही थीं वे बेरोज़गार हो गईं।

लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थीं। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यवर्ग में भी काफी माँग थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे।

गतिविधि

स्रोत 1 और 2 को देखें। अर्जी भेजने वालों ने अपनी भुखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है?

आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र ज़रूर सुना होगा। ये शहर उन्नीसवीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनकर सामने आए। बाद में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहनें। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई।

आइए देखें कि आजीविका के साधन गँवा चुके बुनकरों और सूत कातने वालों का क्या हुआ? उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मज़दूर बन गए थे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अप्ऱηीका व दक्षिणी अमरीका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई (अब मुंबई), अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारख़ानों में नौकरी भी मिल गई।

सूती कपड़ा मिलों का उदय

भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा।

सन् 1900 तक आते-आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थीं। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थीं जो चीन के साथ व्यापार के ज़रिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे।

चित्र 10- एक कपास कारख़ाने में काम करती मजदूर महिलाएँ, सन् 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र।

कताई विभाग में ज़्यादातर मज़दूर महिलाएँ होती थीं जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे।

इस दौरान दूसरे शहरों में भी एेसे कई कारख़ाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारख़ाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारख़ाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मज़दूरों की माँग भी बढ़ने लगी। हज़ारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारख़ानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे।

प्रगलन - चट्टान (या मिट्टी) को बहुत ऊँचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके।

प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारख़ानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा कर अपने देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देती थीं। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आम तौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाज़़ा, भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारख़ानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की माँग की जाने लगी।

टीपू सुल्तान की तलवार और वुट्ज़ स्टील

भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से चार लड़ाइयाँ लड़ीं और हाथ में तलवार लिए लड़ते-लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी ख़ास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह-कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुट्ज़ नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुट्ज़ स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी।

चित्र 11- अठारहवीं सदी के अंत में टीपू की तलवार।

टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए की शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है।

टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले प्ऱηांसिस बुकानन ने इस बात का ब्योरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्ठियों में वुट्ज़ स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्ठियों में लोहे को काठकोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी-छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुट्ज़ असल में कन्नड शब्द उक्कू, तेलगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेज़ी रूप है।

भारतीय वुट्ज़ स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुम्बकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फ़ैराडे ने भारतीय वुट्ज़ स्टील की विशेषताओं का चार साल (1818-22) तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुट्ज़ स्टील निर्माण प्रक्रिया उन्नीसवीं सदी के मध्य तक आते-आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं एेसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया।

गतिविधि

नवाबों और राजाओं की हार से लौह एवं इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित होता था?

गाँवों की उजड़ी भट्ठियाँ

धौंकनी - हवा फेंकने का यंत्र।

वुट्ज़ स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक ज़रूरी थी। परंतु भारत में उन्नीसवीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में एेसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारख़ानों में दैनिक इस्तेमाल के औज़ार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्ठियाँ मिट्टी और धूप में सुखायी गई ईंटों से बनी होती थीं। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएँ धौंकनी चलाती थीं। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थीं।

उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते-आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गाँवों में भट्ठियाँ ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। एेसा क्यों हुआ?

चित्र 12 - पालामाऊ, बिहार के लोहा कारीगर।

चित्र 13- मध्य भारत का एक गाँव जहाँ लौह प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था।

अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। उन्नीसवीं सदी के आखिर में बार-बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गाँव छोड़ दिया और रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्ठियाँ नहीं चलाईं।

इसकी एक वजह तो नए वन क़ानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती? और, लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन क़ानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अकसर चोरी-छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाज़ा, बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूँढ़ने लगे।

स्रोत 3

एक व्यापक उद्योग

प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार :

एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई एेसा जिला था जहाँं धातु-मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को एेसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा।

कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी। लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्ठी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे जिससे उनकी आय गिर जाती थी।

उन्नीसवीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औज़ार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की माँग कम होने लगी।

बीसवीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई।

भारत में लोहा व इस्पात कारख़ानों का उदय

साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमरीकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारख़ाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए।

धातु-मल - धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा।

एक दिन, कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गाँव में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री-पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उँगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रझारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थीं।

लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाक़ा था और कारख़ाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाज़ा, कारख़ाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूँढ़ने में मदद दी जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई।

कुछ साल बाद सुबर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फ़ैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) की स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा।

टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। उन्नीसवीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी माँग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज़ विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है।

चित्र 14 - सुबर्णरेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एण्ड स्टील फ़ैक्ट्री, 1940.

जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिये बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90 प्रतिशत इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे-जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारख़ाना बन चुका था।

चित्र 15 - युद्ध के आखिर में विस्तार।

युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फ़ैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बायलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं, जमशेदपुर 1919.

सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की माँग में इज़ाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की माँग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी माँगें माननी पड़ीं।

अन्यत्र

जापान में औद्योगीकरण के शुरुआती साल

उन्नीसवीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगीकरण का इतिहास भारत के औद्योगीकरण से बिलकुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाज़ार बढ़ाना चाहती थी इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ, जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया।

1868 में जापान की सत्ता सँभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगीकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्पचालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया।

भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगीकरण के रास्ते में बाधाएँ पैदा कर दी थीं जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था।

आइए कल्पना करें

कल्पना करें कि आप उन्नीसवीं सदी के आखिर के भारतीय बुनकर हैं। भारतीय फ़ैक्ट्रियों में बने कपड़े बाज़ार में छाए हुए हैं। एेसी स्थिति में आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाएँगे?

फिर से याद करें

1. यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी माँग थी?

2. जामदानी क्या है?

3. बंडाना क्या है?

4. अगरिया कौन होते हैं?

5. रिक्त स्थान भरें :

(क) अंग्रेज़ी का शिंट्ज़ शब्द हिंदी के ....... शब्द से निकला है।

(ख) टीपू की तलवार ... स्टील से बनी थी।

(ग) भारत का कपड़ा निर्यात ... सदी में गिरने लगा।

आइए विचार करें

6. विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है?

7. इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने अठारहवीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था?

8. ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े?

9. उन्नीसवीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ?

10 भारतीय वस्त्रोद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा?

11 पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली?

आइए करके देखें

12. जहाँ आप रहते हैं उसके आस-पास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएँ। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। देखें कि पिछले 50 साल के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए हैं?

13 भारत के नक्शे पर विभिन्न हस्तकलाओं के अलग-अलग केंद्रों को चिह्नित करें। पता लगाएँ कि ये केंद्र कब पैदा हुए?