Table of Contents

जैसा कि आप जानते हैं कि तीन-चौथाई धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त हाता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है।

आप को आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? एेसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे?

जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता

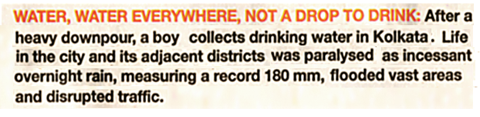

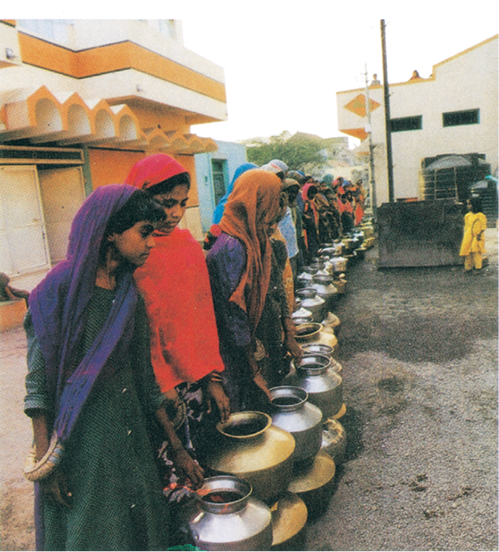

जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है।

क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं।

अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती माँग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल, अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है।

आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएँ और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगीकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22 प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इनसे संबंधित समस्याएँ और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कालोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएँगें कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है।

अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ, हम एेसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है।

भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएँ, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगीकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है... इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है।

भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएँ, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगीकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है... इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है।

स्रोत – द सिटीज़न्स फिफ्थ रिपोर्ट, सी एस ई, 1999

आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की माँग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएँ, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत (degradation) होने से बचाएँ। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

बहु-उद्देशीय नदी परियोजनाएँ और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन

हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्त्व वैज्ञानिक और एेतिहासिक अभिलेख/दस्तावेज (record) बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बाँध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बाँध बनाए हैं।

प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ

प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ

• ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रिगंवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था।

• चन्द्रगुप्त मौर्य के समय बृहत् स्तर पर बाँध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया।

• कलिंग (ओडिशा), नागार्जुनकोंडा (आंध्र प्रदेश) बेन्नूर (कर्नाटक) और कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं।

• अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक, भोपाल झील, 11वीं शताब्दी में बनाई गई।

• 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास (एक विशिष्ट तालाब) बनवाया।

स्रोत – डाईंग विज़डम, सी एस ई, 1997

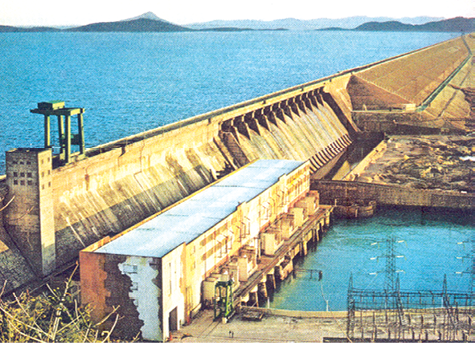

चित्र 3.2 – हीराकुड बाँध

बाँध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परम्परागत बाँध, नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आज कल बाँध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बाँधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएँ भी कहा जाता है जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज-ब्यास बेसिन में भाखड़ा-नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसीप्रकार महानदी बेसिन में हीराकुड परियोजना जलसंरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है।

![Box%20design%201.1.tif]() बाँध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। बाँध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढाँचे से। अधिकतर बाँधों में एक ढलवाँ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अन्दर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता है। बाँधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊँचाई केे अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बाँधों को लकड़ी के बाँध, तटबंध बाँध या पक्का बाँध के अलावा कई उपवर्गों में बाँटा जा सकता है। ऊँचाई के अनुसार बाँधों को बड़े बाँध और मुख्य बाँध या नीचे बाँध, मध्यम बाँध और उच्च बाँधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बाँध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। बाँध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढाँचे से। अधिकतर बाँधों में एक ढलवाँ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अन्दर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता है। बाँधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊँचाई केे अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बाँधों को लकड़ी के बाँध, तटबंध बाँध या पक्का बाँध के अलावा कई उपवर्गों में बाँटा जा सकता है। ऊँचाई के अनुसार बाँधों को बड़े बाँध और मुख्य बाँध या नीचे बाँध, मध्यम बाँध और उच्च बाँधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।![Box%20design%201.tif]()

स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बाँधों को ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी।

पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और बड़े बाँध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बाँध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव-आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बाँध नदियों को टुकड़ों में बाँट देते हैं जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं जो कालांतर में अपघटित हो जाती है।

बाँध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। बाँध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढाँचे से। अधिकतर बाँधों में एक ढलवाँ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अन्दर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता है। बाँधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊँचाई केे अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बाँधों को लकड़ी के बाँध, तटबंध बाँध या पक्का बाँध के अलावा कई उपवर्गों में बाँटा जा सकता है। ऊँचाई के अनुसार बाँधों को बड़े बाँध और मुख्य बाँध या नीचे बाँध, मध्यम बाँध और उच्च बाँधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बाँध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। बाँध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढाँचे से। अधिकतर बाँधों में एक ढलवाँ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अन्दर से जल रुक-रुक कर या लगातार बहता है। बाँधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊँचाई केे अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बाँधों को लकड़ी के बाँध, तटबंध बाँध या पक्का बाँध के अलावा कई उपवर्गों में बाँटा जा सकता है। ऊँचाई के अनुसार बाँधों को बड़े बाँध और मुख्य बाँध या नीचे बाँध, मध्यम बाँध और उच्च बाँधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

हमने अषाढ़ में फसलें बोई हैं

हमने अषाढ़ में फसलें बोई हैं

हम भद्रा में भादु लाएँगे

बाढ़ से दामोदर फैल गई है

नाव इसमें नहीं चलेंगी

ओह। दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं

बाढ़ का कहर कुछ कम करो

भादु एक साल बाद आएगा

अपनी सतह पर नाव चलने दो

(यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है।)

बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और बड़े बाँध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे – ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ और ‘टिहरी बाँध आंदोलन’ के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए, अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में एेसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं?

सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बाँध उसी जल के अलग-अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बँटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं।

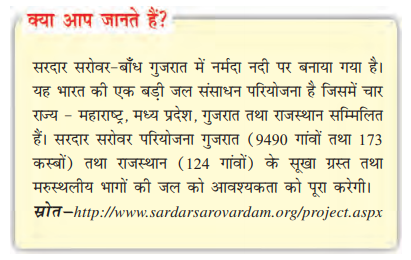

नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बाँध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बाँध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएँ दिलाना हो गया है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बाँध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बाँध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएँ दिलाना हो गया है।

लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएँ व्यर्थ नहीं जाएगी... विस्थापन का शोक स्वीकार किया यह विश्वास करके की सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएँगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। परंतु अब तीस साल के कड़े अनुभव के बाद, जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं – "हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया?"

स्रोत – एस. शर्मा, बेली आफ द रिवर, ट्राईबल कनफ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ए. बावीस्कर, 1995 से उद्धृत।

क्या आप जानते हैं कि कृष्णा-गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बाँध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा।

अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें।

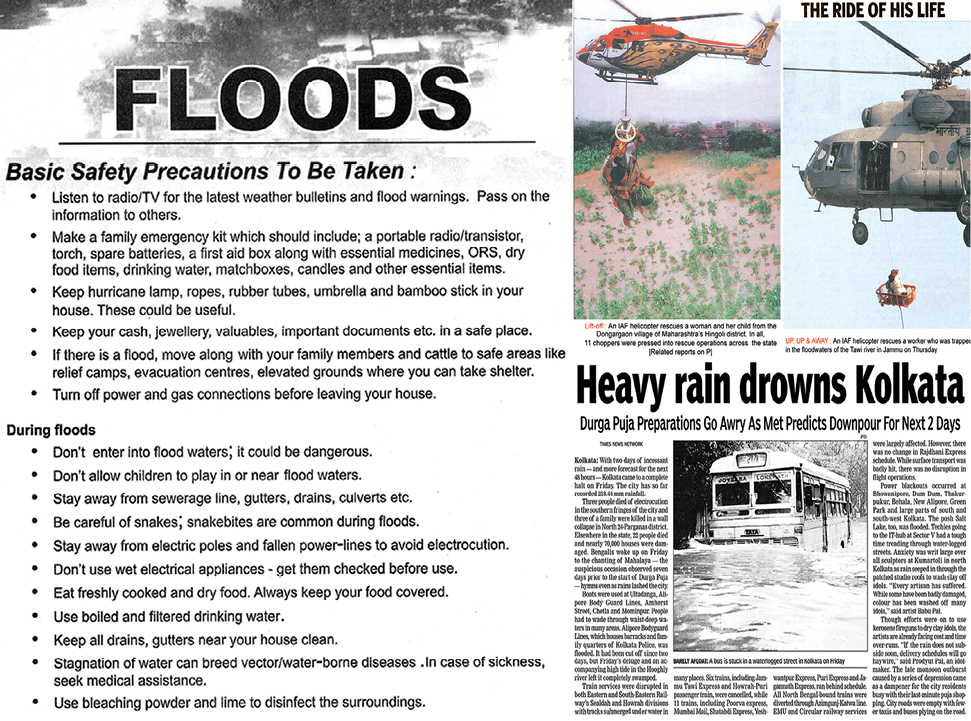

भारत – मुख्य नदियाँ और बाँध

नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियाँ उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बाँध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बाँध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बाँधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत् स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बाँध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचती जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएँ बढ़ती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल-जनित बीमारियाँ, फसलों में कीटाणु-जनित बीमारियाँ और प्रदूषण फैलते हैं।

वर्षा जल संग्रहण

देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए

राजस्थान के अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा ‘टाँका’ हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षाजल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आँगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवाँ छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुँचता था जहाँ इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था।

(ब) बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण

चित्र 3.4 – छत वर्षाजल संग्रहण

• पी वी सी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षाजल एकत्रित किया जाता है।

• रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन (filter) किया जाता है।

• भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है।

• हौज से अतिरिक्त जल कुएँ तक ले जाया जाता है।

• कुएँ का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है।

• बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है।

चित्र 3.5 – वर्षाजल संग्रहण की पारंपरिक विधि

टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षाजल अथवा ‘पालर पानी’ जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँको के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है।

मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षाजल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूँजी और मॉसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल माँग के लगभग 15-25 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है।

अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षाजल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएँ।

छतजल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँका के अंदर ले जाते हैं (भूमि में गोल छिद्र) जो मुख्य घर अथवा आँगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लम्बे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाँका में चला जाता है।

अभ्यास

1. बहुवैकल्पिक प्रश्न

(i) नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को ‘जल की कमी से प्रभावित’ या ‘जल की कमी से अप्रभावित’ में वर्गीकृत कीजिए।

(क) अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र

(ख) अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र

(ग) अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र

(घ) कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र

(ii) निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है?

(क) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है।

(ख) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है।

(ग) बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत् स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है।

(घ) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं।

(iii) यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें गलती पहचाने और दोबारा लिखें।

(क) शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है।

(ख) नदियों पर बाँध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता।

(ग) गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के।

(घ) आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए।

(i) व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है?

(ii) जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?

(iii) बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए।

(i) राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए।

(ii) परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है।