Table of Contents

7

लोकतंत्र के परिणाम

परिचय

अब जब कि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है, जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं? साथ ही, यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है? लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें ? हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं मसलन, शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएँ भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएँ हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे।

लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें?

क्या मैडम लिंगदोह की कक्षा में भी हम इन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचे थे? मुझे वह कक्षा इसलिए बहुत पसंद आई क्याेंकि बच्चों को बने-बनाए निष्कर्ष नहीं बता दिए गए थे।

क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थीं? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएँ ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह

नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है;

व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है;

इससे फ़ैसलों में बेहतरी आती है;

टकरावों को टालने-सँभालने का तरीका देता है; और

इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है।

क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती हैं? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएँगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज सेे संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़़़ी नहीं होती। सो, हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैंः सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना ज़रूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ़ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? या फिर, लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं?

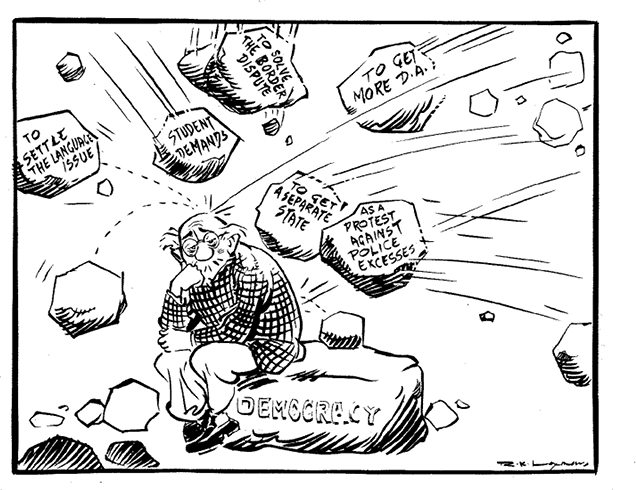

आर. के. लक्षमण-ब्रशिंग अप द ईयर्स

क्या विविध प्रकार के दबाव झेलना और तरह-तरह की माँगों को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र है?

आज दुनिया के सौ देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही, वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक-दूसरे से काफ़ी अलग-अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई एेसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही?

कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है और जब हमारी कुुछ उम्मीदें पूरी नहीं होतीं तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह मानें कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए, हम उन कुछ ची\ज़ों की जाँच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें।

उत्तरदायी, ज़िम्मेवार और वैध शासन

कुछ एेसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त-ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति ज़िम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे।

इस सवाल के तफ्सील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली-सा जान पड़ता सवाल यह भी हैः क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं?

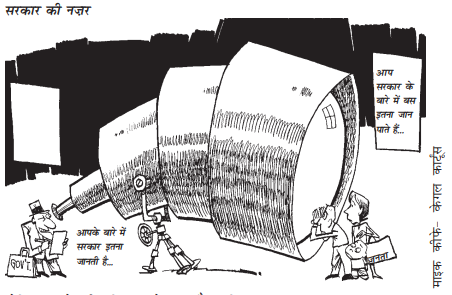

क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या-क्या जानती है और कैसे जानती है (जैसे राशन-कार्ड या मतदान पहचान-पत्र)? सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन-कौन से स्रोत हैं?

आइए, अब फ़ैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। एेसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फ़ैसले लेती है। लेकिन यह सरकार एेसे फ़ैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें और तब एेसे फ़ैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फ़ैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फ़ैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता।

अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें : लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फ़ैसले कुछ कायदे-कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फ़ैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ़ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एेसी सरकार का गठन होगा जो कायदे-कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया मेें हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है।

...तो इसका मतलब यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे ब\ड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है! इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना?

अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा : नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियाँ बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ ज़्यादा सफल हुई हैं पर एेसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फ़ैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर-लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है।

एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और माँगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की माँगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर-लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं–यह कहने का कोई आधार नहीं है।

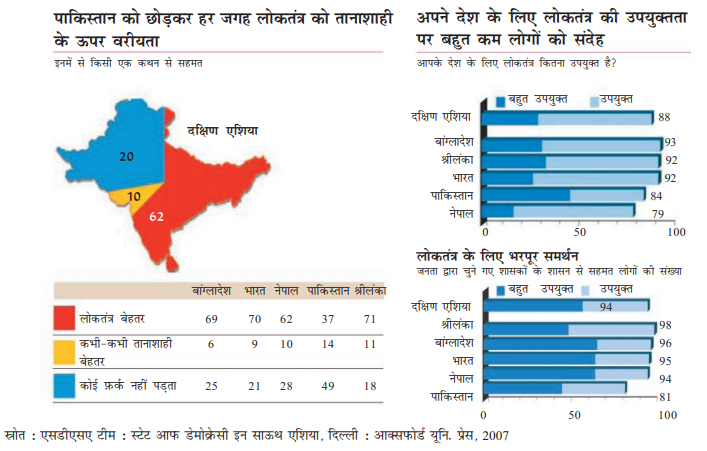

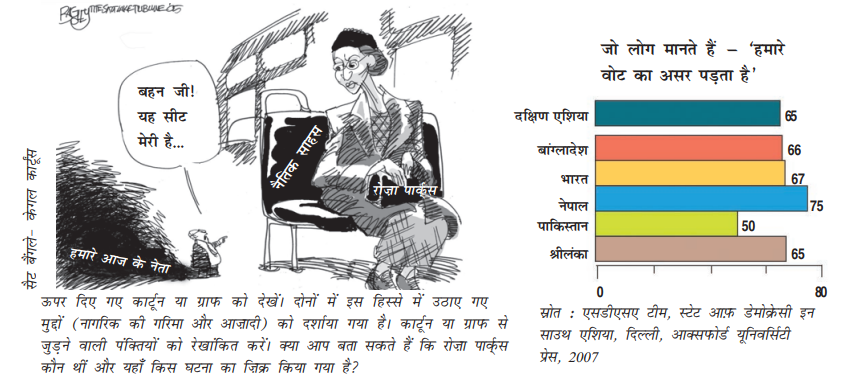

बहरहाल, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है : यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य-कुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणोें से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

आर्थिक संवृद्धि और विकास

अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है?

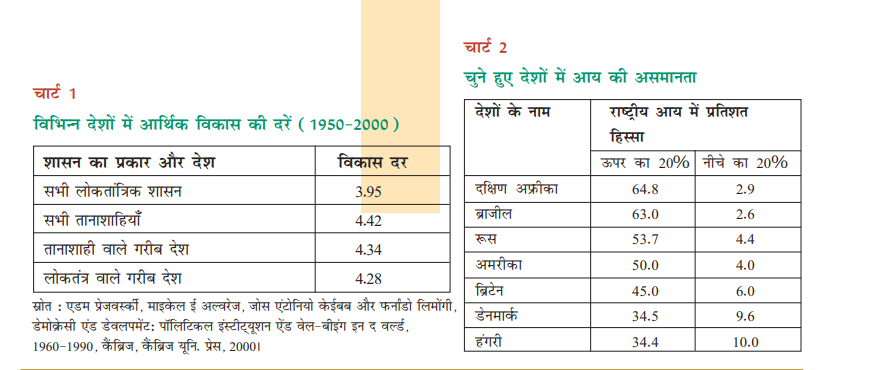

अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएँगे कि आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है।

उच्चतर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है–आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े।

तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं।

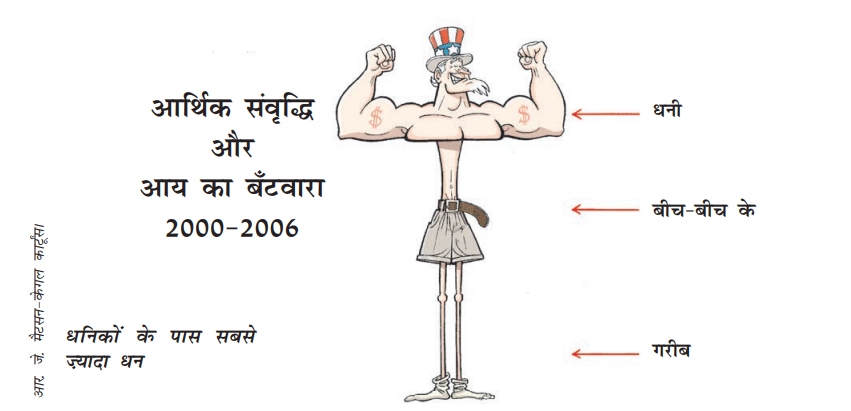

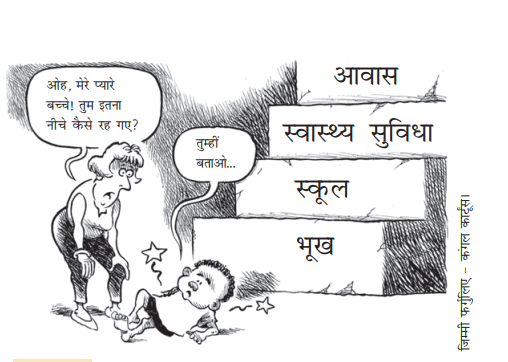

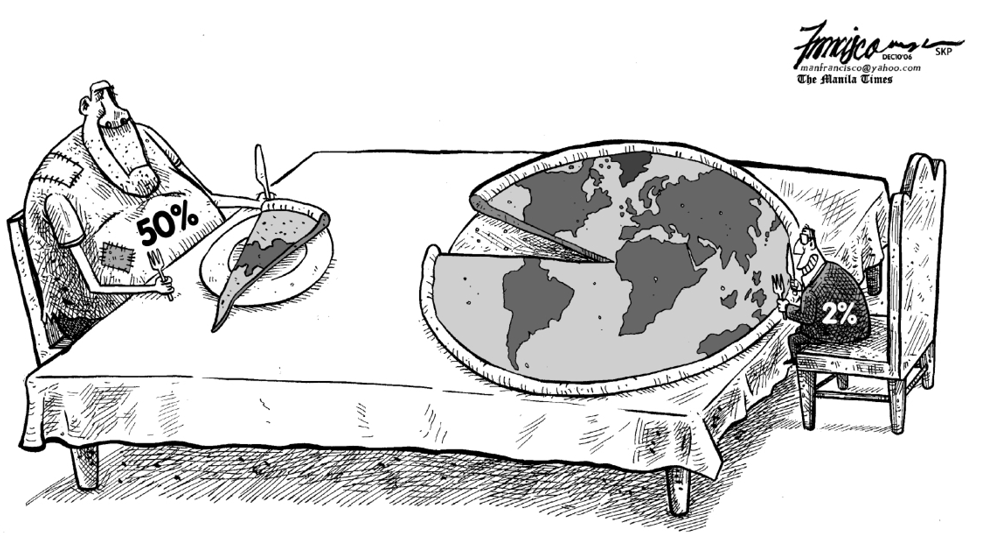

इस तथा इससे आगे के तीन पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक संवृद्धि का लाभ सबको बराबर-बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें?

![Screenshot_26]()

लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ

लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं । एेसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द-गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी एेसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक एेसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में एेसे कुुछ प्रमाण दिए गए हैं :

चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। लेकिन जब हम सिर्फ़ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है।

चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अप्रुीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20 फ़ीसदी लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60 फ़ीसदी हिस्से पर कब्ज़ा है जबकि सबसे नीचे के 20 फ़ीसदी लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3 फ़ीसदी हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएँगे।

आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है।

अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फ़ैसला क्या होगा?

असमानता और गरीबी में कमी

आर्थिक संवृद्धि की बात तो खैर है ही लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज़ हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर-बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुज़ार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ-साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है?

लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। गरीबों का बहुमत है इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर एेसा होता क्यों नहीं है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वज़न बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है लेकिन इसके साथ-साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धनकुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती हैं।

वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़तीं जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुज़ारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य-आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं।

विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में

सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य

आपके कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतज़ाम होता है कि लोग एक-दूसरे का सिर न फोड़ें। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं हुई। क्या हम इतने भर से संतोष कर लें?

क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को सँभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आम तौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है।

कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आँखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को सँभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है, पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है :

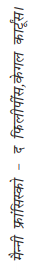

सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक-एक अनुच्छेद लिखें।

एरेम-बेस्ट लैटिन अमरीका, केगल कार्टूंस।

यह गौर करना ज़रूरी है कि लोकतंत्र का सीधे-सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तभी, सरकार जन-सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती।

यह भी समझना ज़रूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषायी आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फ़ैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक, प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता।

नागरिकों की गरिमा और आज़ादी

व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर, टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ इस चीज़ को मानती हैं–कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग-अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग-अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करतीं। फिर, जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं।

यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष- प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल, एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ़ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है, न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी अहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं।

मुझे सिर्फ़ अपनी बोर्ड - परीक्षा की चिंता है पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुज़रना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं!

लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जाँच-परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जाँच पर खरा उतरे तो अगली जाँच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की माँग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल-ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है।

![2622.png]() रोज़ा-प्रेरणा का एक स्तंभ

रोज़ा-प्रेरणा का एक स्तंभ

अभ्यास

अभ्यास 1. लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, ज़िम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है?

2. लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को सँभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है?

3. निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें :

औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए।

लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता।

ग़रीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढाँचे पर खर्च करने चाहिए।

नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब, दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है।

लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता।

4. नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियाें की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए नीतिगत-संस्थागत उपाय भी सुझाएँ :

उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ओड़िसा में दलितों और गैर-दलितों के प्रवेश के लिए अलग-अलग दरवाज़ा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाज़े से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी।

भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा तीन नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना के जाँच के आदेश दिए गए।

5. लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन-सा विचार सही है - लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक :

लोगो के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है।

लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएँ समाप्त कर दी हैं।

हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं।

राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है।

6. लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। उसे चुनें :

(क) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

(ख) व्यक्ति की गरिमा

(ग) बहुसंख्यकों का शासन

(घ) कानून से समक्ष समानता

7. लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि–

लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएँ बनी रहती हैं।

तानाशाही में असमानताएँ नहीं होतीं।

तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं।

8. नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें ;

नन्नू एक दिहाड़ी मज़दूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मज़दूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्ज़ी दी। अगले तीन महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसके अर्ज़ी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्ज़ी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्ज़ी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ़ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी माँगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम द ़फ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें।

नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? अपने माँ-पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है।