Table of Contents

एेसा अकसर कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपिरवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। वास्तव में, समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव, सत्रहवीं से उन्नीसवीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र गति से बदलते परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ।

सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिर-परिचित सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह एक सर्वथा नवीन तथा हाल की सच्चाई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5,00,000 (पाँच लाख) वर्षों से है, परंतु उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6,000 वर्षों से ही माना जाता रहा है। इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में, पिछले मात्र 400 वर्षों से ही हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी, इसके परिवर्तन में तेज़ी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। जिस गति से परिवर्तन होता है, वह चूँकि लगातार बढ़ता रहता है, शायद यह सही है कि पिछले सौ वर्षों में, सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम पचास वर्षों की तुलना में अंतिम पचास वर्षों में हुए और आखिरी पचास वर्षों के अंतर्गत, पहले तीस वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम बीस वर्षों में अधिक आया...

मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र

पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व पचास लाख वर्षों से है। स्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता कृषि, मात्र बारह हज़ार वर्ष प्राचीन है। सभ्यता छह हज़ार वर्षाें से अधिक प्राचीन नहीं है। यदि हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को एक दिन मान लें (अर्द्धरात्रि से अर्द्धरात्रि तक) तो कृषि 11:56 मिनट तथा सभ्यता 11:57 मिनट पर अस्तित्व में आई। आधुनिक समाजों का विकास 11:59 तथा 30 सेकंड में हुआ। मनुष्य के दिन के अंतिम 30 सेकंड में जितना परिवर्तन हुआ है, वह अब तक के पूरे समय के योग के बराबर है।

स्रोत: एन्थनी गिडेन्स, 2004, सोशयोलॉजी, चौथा संस्करण, पृ. 40

क्रियाकलाप 1

अपने बड़ों से बात कीजिए तथा अपने जीवन से संबंधित चीज़ों के बारे में सूची बनाइए जो–

(क) उस समय नहीं थीं, जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे।

(ख) तब अस्तित्व में नहीं थीं, जब आपके नाना-नानी/दादा-दादी आपकी उम्र के थे।

उदाहरण–श्याम-श्वेत/रंगीन टी.वी.; प्लास्टिक की थैली में दूध; कपड़ों में ज़िप का प्रयोग; ये प्लास्टिक की बाल्टी इत्यादि थे। क्या आपके माता-पिता के बचपन में भी अथवा उनके माता-पिता के बचपन में?

क्या आप एेसी चीज़ों की सूची बना सकते हैं, जो आपके माता-पिता/उनके माता-पिता के समय में थीं परंतु अब नहीं हैं?

सामाजिक परिवर्तन

‘सामाजिक परिवर्तन’ एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनैतिक परिवर्तन। समाजशास्त्रियों को इसके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। ताकि यह सामाजिक सिद्धांत के लिए महत्त्वपूर्ण हो सके। अपने बुनियादी स्तर पर, सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है, उन परिवर्तनों को जो महत्त्वपूर्ण हैं–अर्थात, परिवर्तन जो ‘किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दें।’ (गिडेन्स 2005:42)

अत: सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, मात्र बड़े परिवर्तन जो, वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का ‘बड़ा’ होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उसने प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में, परिवर्तन दोनों, सीमित तथा विस्तृत तथा समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके।

इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गीकृत करने की कोशिश की जाती है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए, एेसे परिवर्तन को ‘उद्विकास’ का नाम दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे-धीरे होता है। यह शब्द, प्राणीशास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। जिन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं। कई शताब्दियों अथवा कभी-कभी सहस्राब्दियों में धीरे-धीरे अपने आपको प्राकृतिक वातावरण में ढाल कर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने ‘योग्यतम की उत्तरजीविता’ के विचार पर बल दिया–केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको ढाल लेते हैं, जो अपने आपको ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा एेसा धीमी गति से करते हैं, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने यह सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों (अथवा मछलियों के विभिन्न प्रकारों) से भूमि पर रहने वाले स्तनपायी, उससे विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था जहाँ बंदरों तथा गोरिल्लों के विभिन्न प्रकार से अंत में होमो सैपियंस अथवा मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई।

यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया जिसे ‘सोशल डार्विनिज़्म’ के नाम से जाना गया, एेसा सिद्धांत जिसने अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर बल दिया। उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत, परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी-कभी उसे ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यत: राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहाँ समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वालों द्वारा पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लाया जाता है। इसके उदाहरण हैं फ्रांसिसी क्रांति (1789-93) अथवा सोवियत या 1917 की रूसी क्रांति। सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग तेज़, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी, कुछ शब्द जैसे ‘औद्योगिक क्रांति’ अथवा ‘संचार क्रांति’ इत्यादि के लिए होता है।

क्रियाकलाप 2

फ्रांसिसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति जिसके बारे में आपने अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा है, परिचर्चा को देखिए। इनमें से प्रत्येक किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आया? क्या ये परिवर्तन इतने तीव्र अथवा इतने दूरगामी थे कि ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ के योग्य हो सकें? अन्य किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य नहीं है? वे क्यों योग्य नहीं हैं?

विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो अपनी प्रकृति अथवा परिणाम द्वारा पहचाने जाते हैं वे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन एवं विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है, इसकी संस्थाओं अथवा नियमों जिनसे इन संस्थाओं को चलाया जाता है (पूर्व अध्याय के सामाजिक संरचना पर हुई परिचर्चा को देखें) उदाहरण के लिए, कागज़ी रुपए का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थानों तथा लेन-देन में बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आया। इस परिवर्तन के पहले, मुख्य रूप से सोने-चाँदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। सिक्के की कीमत उसमें पाए जाने वाले सोने अथवा चाँदी से मापी जाती थी। इसके विपरीत, कागज़ी नोट की कीमत का उस कागज से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वह छापा जाता था और न ही उसकी छपाई से। कागज़ी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान अथवा सुविधाओं के लेन-देन में जिस चीज़ का प्रयोग हो, उसका कीमती होना ज़रूरी नहीं। जब तक यह मूल्य को ठीक से दिखाता है अर्थात जब तक यह विश्वास को जगाए रखता है–तकरीबन कोई भी चीज़ पैसे के रूप में काम कर सकती है। यह विचार ऋण बाज़ार की बुनियाद बना जिसने बैंकिंग तथा वित्त के ढाँचे को बदलने में मदद की। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन किए।

मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। एक समय था जब बच्चों को साधारणत: ‘अवयस्क’ समझा जाता था–बचपन से संबंधित कोई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी। जो इससे जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही था अथवा क्या गलत। उदाहरण के लिए, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, यह ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम करने के योग्य हो जाएँ, काम पर लग जाएँ। बच्चे अपने परिवारों की काम करने में मदद पाँच अथवा छह वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे; प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। यह उन्नीसवीं तथा पूर्व बीसवीं शताब्दियों के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है–यह संकल्पना प्रभावी हुई। तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया तथा अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। उसी समय, अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ, तथा इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए। यद्यपि कुछ एेसे उद्योग हमारे देश में हैं, जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित हैं (जैसे–दरी बुनना, छोटी चाय की दुकानें तथा रेस्तराँ, माचिस बनाना इत्यादि)। बाल श्रम गैर कानूनी है तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है।

कक्षा में विद्यार्थी

परंतु अब तक सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्व तथा स्रोत हैं। कई बार कारक तत्व पूर्ववर्गीकृत होते हैं–आंतरिक (अंतर्जात) और बाहरी (बहिर्जात)। सामाजिक परिवर्तन के पाँच बृहत प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं–पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक।

कुशल कार्य करता हुआ बच्चा

पर्यावरण

प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हमेशा से रहा है। विगत समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है, जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। उदाहरण के लिए, मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे इत्यादि। अत: जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार आजीविका चलाते थे तथा सामाजिक अन्त:क्रिया ये सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होता है। अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने वालों के लिए भी यह सही था, अथवा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों अथवा पर्वतीय दर्रों अथवा उपजाऊ नदी घाटियाँ। परंतु पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है, वह तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण, समय के साथ साथ घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आपको उनके अनुरूप ढालना और इस प्रकार भिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतर को दूर करने में तकनीक हमारी मदद करती है। दूसरी तरफ़, तकनीक प्रकृति को तथा इसके साथ हमारे संबंधों को नए तरीकों से बदलती है (पर्यावरण पर इस पुस्तक में दिए गए अध्याय को देखिए)। अत: यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाए बदल रहा है।

भयंकर बाढ़ से भूमि के अंदर बनी गुफा

आप पूछ सकते हैं कि कैसे यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? पर्यावरण ने समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी? इस प्रश्न का सबसे आसान तथा बढ़िया उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। त्वरित तथा विध्वंसकारी घटनाएँ; जैसे–भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वारभाटीय तरंगें (जैसा दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए) समाज को पूर्णरूपेण बदलकर रख देते हैं। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात, ये स्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्वस्थिति में नहीं आने देते। उदाहरण के लिए, यह संभव हो सकता है कि उनमें से कई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया वे उसे पुन: नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गाँवों में सामाजिक संरचना पूर्णत: बदल जाएगी। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएँगे, जो समाज को पूर्णरूपेण परिवर्तित कर देते हैं अथवा पूर्णत: नष्ट कर देते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया (अथवा खाड़ी देश) के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज को बदल कर रख दिया। सउदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिलकुल अलग होती।

तकनीक तथा अर्थव्यवस्था

विशेषकर आधुनिक काल में, तकनीक तथा आर्थिक परिवर्तन के संयोग से समाज में तीव्र परिवर्तन आया है। तकनीक समाज को कई प्रकार से प्रभावित करती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह हमारी मदद, प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित, उसके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में करती है। बाज़ार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारकों; जैसे–सुनामी अथवा तेल की खोज की तरह प्रभावी हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बृहत, दृष्टिगोचर तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीकी परिवर्तन द्वारा लाए गए वह था औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है।

आपने वाष्प इंजन द्वारा समाज पर छोड़े गए प्रभाव के बारे में सुना होगा। वाष्प शक्ति की खोज ने, उदीयमान विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योगों को शक्ति की उस ताकत को जो न केवल पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी बल्कि बिना रुकावट के लगातार चलने वाली भी थी, से परिचित कराया। इसका दोहन जब यातायात के साधनों; जैसे–वाष्पचलित जहाज़ तथा रेलगाड़ी के रूप में किया गया तो इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदल कर रख दिया। रेल ने उद्योग तथा व्यापार को अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिमी विस्तार को सक्षम किया। भारत में भी, रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर 1853 में भारत में आने से लेकर मुख्यत: प्रथम शताब्दी तक। वाष्पचलित जहाज़ों ने समुद्री यातायात को अत्यधिक तीव्र तथा भरोसेमंद बनाया तथा इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा प्रवास की गति को बदल कर रख दिया। दोनों परिवर्तनों ने विकास की विशाल लहर पैदा की, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया अपितु समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिक रूप को बदल दिया।

वाष्प शक्ति की छाप तथा महत्त्व अपेक्षाकृत तीव्र गति से दृष्टिगोचर हुआ; हालाँकि कभी-कभी तकनीक का सामाजिक प्रभाव पूर्वव्यापी भी होता है। तकनीकी आविष्कार अथवा खोज का कभी-कभी तात्कालिक प्रभाव संकुचित होता है, जो देखने पर लगता है, जैसे सुप्तावस्था में हो। बाद में होने वाले परिवर्तन आर्थिक संदर्भ में उसी खोज की सामाजिक महत्ता को एकदम बदल देते हैं तथा उसे एेतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं। इसका उदाहरण चीन में बारूद तथा कागज़ की खोज है, जिसका प्रभाव सदियों तक संकुचित रहा जब तक कि उनका प्रयोग पश्चिमी यूरोप के आधुनिकीकरण के संदर्भ में नही हुआ। उसी बिंदु से दी गई परिस्थितियों का लाभ उठा, बारूद द्वारा युद्ध की तकनीक में परिवर्तन तथा कागज़ की छपाई की क्रांति ने समाज को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। दूसरा उदाहरण ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी प्रयोग से है। बाज़ारी ताकतों तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के मेल से नवीन सूत कातने तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीप में हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया जो पूरी दुनिया में सबसे व्यापक तथा उच्चस्तरीय था।

क्रियाकलाप 3

क्या आपने एेसे अन्य तकनीकी परिवर्तनों पर ध्यान दिया है, जिसका आपके सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हो? फोटोकॉपी मशीन तथा उसके प्रभाव के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पहले जीवन कैसा होगा जब फोटोकॉपी इतनी सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध नहीं थी। दूसरा उदाहरण एस.टी.डी. टेलीफ़ोन बूथ हो सकते हैं। यह पता कीजिए कि लोग कैसे एक-दूसरे से संपर्क रखते थे, जब कुछ ही घरों में टेलीफ़ोन की सुुविधाएँ थीं। एेसे कुछ अन्य उदाहरणों की सूची बनाइए।

कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्षत: तकनीकी नहीं होते हैं, भी समाज को बदल सकते हैं। जाना-पहचाना एेतिहासिक उदाहरण, रोपण कृषि–जहाँ बड़े पैमाने पर नकदी फसलों; जैसे–गन्ना, चाय अथवा कपास की खेती की जाती है, ने श्रम के लिए भारी माँग उत्पन्न की। इस माँग ने 17वीं-19वीं शताब्दी के मध्य संस्था के रूप में दासता तथा अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के बीच दासों का व्यापार प्रारंभ किया। भारत में भी असम के चाय बगानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत के थे (विशेषकर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी भागों से), जिन्हें बाध्य हो श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा। आज विश्व के कई भागों में, अंतरराष्ट्रीय समझौतों तथा संस्थाओं जैसे वर्ल्ड ट्रेड अॉर्गेनाइज़ेशन द्वारा आयात कर तथा शुल्कों में लाए गए परिवर्तन, संपूर्ण उद्योग तथा रोज़गार को खत्म करने अथवा (काफ़ी कम) त्वरित उछाल या प्रगति का समय कुछ अन्य उद्योगों तथा रोज़गारों के लिए ला सकते हैं।

राजनीति

इतिहास के लेखन तथा संस्मरण की पुरानी विधियों में, राजाओं तथा रानियों की क्रियाएँ सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती थीं। परंतु जैसा कि अब हमें पता है, राजा तथा रानियाँ विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभा सकता था, परंतु बृहतर संदर्भ में वह इसका एक भाग था। इस अर्थ में, राजनैतिक शक्तियाँ सामाजिक परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण कारण थे। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण युद्धतंत्र में देखा जा सकता है। जब एक समाज दूसरे समाज पर युद्ध घोषित करता है तथा जीतता है या हार जाता है, सामाजिक परिवर्तन इसका तात्कालिक परिणाम होता था। कभी विजेता परिवर्तन के बीज अपने साथ जहाँ कहीं भी जाता है, बोता है तो कभी विजित विजेताओं के समाज को परिवर्तित करने तथा परिवर्तन के बीज बोने में सफल होता है। यद्यपि इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन अमेरिका तथा जापान का आधुनिक उदाहरण देखना दिलचस्प होगा।

दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका ने जापान पर महत्त्वपूर्ण विजय हासिल की, आंशिक रूप से जननाशक हथियार का प्रयोग हुआ जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था और यह था परमाणु बम। जापानियों द्वारा समर्पण के बाद, अमेरिका ने जापान पर कब्ज़ा कर कई वर्षों तक उस पर शासन किया, जिससे जापान में भूमि सुधार के साथ ही साथ कई परिवर्तन आए। उस समय, जापान उद्योग की नकल करने तथा उससे सीखने की बेहद कोशिश कर रहा था। परंतु 1970 तक, हालाँकि, जापानी तकनीक, मुख्य रूप से कार निर्माण के क्षेत्र में, अमेरिका से काफ़ी आगे निकल गई थी। 1970 से 1990 के बीच, जापानी उद्योग ने पूरी दुनिया पर राज किया, विशेषत: यूरोप की औद्योगिक संस्थाओं तथा अमेरिका पर। अमेरिका की औद्योगिक पृष्ठभूमि विशेष रूप से, जापानी औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन संगठन से बृहद स्तर पर प्रभावित हुई। बड़े व परंपरागत रूप से शक्तिशाली उद्योगों; जैसे–स्टील, वाहन तथा भारी अभियांत्रिकी को काफ़ी बड़ा झटका लगा तथा उन्हें अपने आप को जापानी तकनीक तथा प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर बदलना पड़ा। मसलन नए उभरते क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जापान ने सूत्रपात किया। कई दशकों में, जापान ने युद्धतंत्र की अपेक्षा आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दी।

राजनैतिक परिवर्तन केवल अंतरराष्ट्रीय हो यह आवश्यक नहीं है बल्कि उनका बहुत बड़ा सामाजिक असर अपने देश पर भी पड़ा है। यद्यपि आपने इस प्रकार नहीं सोचा होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ़ राजनैतिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में ही नहीं आया बल्कि उसने भारतीय समाज को भी निश्चित रूप से बदल डाला। इसका तात्कालिक उदाहरण 2006 में नेपाली जनता द्वारा राजवंश को पूरी तरह से नकार देना है। साधारण रूप से, राजनैतिक परिवर्तन, शक्ति के पुन: बँटवारे के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों तथा वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन लाता है। इस दृष्टिकोण से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा ‘एक व्यक्ति एक मत’ सिद्धांत, राजनैतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन है। जब तक आधुनिक लोकतंत्रों ने पूर्ण रूप से व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं दिया, जब तक चुनाव कानूनी शक्ति के लिए अधिदेशात्मक नहीं हो गया, समाज की संरचना भिन्न प्रकार से हुई थी। राजा तथा रानियाँ दैविक अधिकार के अंतर्गत राज करते थे तथा वे आम आदमी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के रूप में मताधिकार को जब पहली बार प्रस्तावित किया गया, तो उसमें संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया था–वास्तव में केवल एक अल्प संख्या ही वोट कर सकती थी अथवा सरकार के निर्माण में उनका हाथ था। प्रारंभ में, वोट उन्हीं तक सीमित था जिनका जन्म समाज की किसी विशिष्ट प्रजाति या नृजाति में हुआ हो अथवा अमीर व्यक्ति जिनके पास संपत्ति हो अथवा जो इन उच्च सामाजिक वर्गों से जुड़े हों। सभी स्त्रियाँ, निम्न वर्ग के लोग अथवा अधीनस्थ नृजातियाँ तथा गरीब और कामकाजी व्यक्ति को सामान्यत: वोट देने की अनुमति नहीं थी।

यह लंबे संघर्षों से ही संभव हुआ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक मानदंड के रूप में स्थापित हुआ। हालाँकि इसने पूर्व काल की असमानताओं को समाप्त नहीं किया। आज भी प्रत्येक देश शासन के लोकतंत्रात्मक रूप को नहीं मानते; और जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं, उन्हें बदलने के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं जिसके कारण आम जनता अपनी सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में शक्तिहीन रहती है, लेकिन इस सबके बावजूद, इसे नकारा नहीं जा सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक शक्तिशाली मानदंड के रूप में काम करता है, जो प्रत्येक सरकार तथा प्रत्येक समाज को महत्त्व देता है। सरकारों को कानूनी वैधता पाने के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम, व्यक्तियों की आम सहमति लेता हुआ दिखाई दे। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यापक परिवर्तन लेकर आया है।

संस्कृति

संस्कृति को यहाँ विचारों, मूल्यों और मान्यताएँं जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनके जीवन को आकार देने में मदद करते हैं, के छोटे से लेबल के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इन विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से सामाजिक जीवन में परिवर्तन को दिखाते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था का सबसे सामान्य उदाहरण धर्म है, जिसका समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। धार्मिक मान्यताएँ तथा मानदंडों ने समाज को व्यवस्थित करने में मदद दी तथा यह बिलकुल आश्चर्यजनक नहीं है कि इन मान्यताओं में परिवर्तन ने समाज को बदलने में मदद की। धर्म इतना महत्त्वपूर्ण है कि कुछ विचारकों ने सभ्यता को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है तथा वे इतिहास को दो धर्मों में अंत:संबंध की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यद्यपि, सामाजिक परिवर्तन के अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों में, धर्म भी संदर्भगत होता है–यह सब संदर्भाें को नहीं परंतु कुछ को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर का अध्ययन ‘द प्रोटेस्टेंट एथिक एण्ड द स्पीरिट अॉफ कैपिटलिज़्म’ दिखाता है कि पूँजीवादी सामाजिक प्रणाली की स्थापना में कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई संवर्ग ने किस प्रकार मदद की। आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का यह एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में भी हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में धर्म के कई उदाहरण देखते हैं। इनमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, तथा मध्यकालीन सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है।

समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं, उसके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता की है। एेतिहासिक परिस्थितियाँ महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई हैं तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय पाश्चात्य देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था तथा जो पहले हमेशा पुरुषों द्वारा किए जाते थे। यह वास्तविकता थी कि महिलाएँ जहाज़ बना सकती थीं, भारी मशीनों को चला सकती थीं, हथियारों का निर्माण आदि कर सकती थीं, इसने समानता पाने के उनके दावे को मजबूत किया। पर यह भी सत्य है कि यदि युद्ध न हुआ होता तो उन्हें और लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ता। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण, जहाँ महिलाएँ अपनी अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई हैं, वह क्षेत्र है उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर नगरीय समाजों में, महिलाएँ ही यह निर्णय लेती हैं कि घरेलू उपयोग के लिए कौन सी वस्तुएँ खरीदी जाएँ। इसने विज्ञापनों ने एक उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच को प्रति संवदेनशील बनाया है। विज्ञापन के खर्चों का एक महत्त्वपूर्ण अंश अब महिलाओं को मिलता है और इसका प्रभाव मीडिया पर पड़ा है। संक्षेप में, महिलाएँ आर्थिक भूमिका परिवर्तन की .शृंखला की शुरुआत करती है जिसके बड़े सामाजिक परिणाम निकल सकते है। उदाहरण के तौर पर, विज्ञापन महिला को एक निर्णायक सदस्य के रूप में दिखा सकता है अथवा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, जिसके बारे में न तो पहले सोचा जा सकता था और न ही जिसे बढ़ावा दिया जा सकता था। सामान्यत: पहले ज़्यादातर विज्ञापन पुरुषों को संबोधित किए जाते थे, अब उतना ही महिलाओं को भी संबोधित किया जाता है अथवा कुछ क्षेत्रों में जैसे घरेलू वस्तुएँ अथवा उपभोक्ता वस्तुओं में मुख्यत: महिलाओं को। अत: यह विज्ञापकों तथा निर्माताओं के लिए आवश्यक हो गया है कि महिलाएँ क्या सोचती तथा महसूस करती हैं, उस पर ध्यान दिया जाए।

एक अन्य उदाहरण जहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है, खेलकूद के इतिहास में देखा जा सकता है। खेलकूद हमेशा से लोकप्रिय संस्कृति की अभिव्यक्ति रहे हैं, जो कभी-कभी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रिकेट का प्रारंभ ब्रिटिश राजशाही वर्ग के शौक के रूप में हुआ, ब्रिटेन के मध्यम तथा कामकाजी वर्गों में फैला और वहाँ से पूरी दुनिया के अंग्रेज़ी साम्राज्य में। जैसे ही इस खेल ने भारत से बाहर अपनी जड़ें जमाईं, यह अधिकतर राष्ट्रीय अथवा प्रजातीय गर्व का प्रतीक बना। क्रिकेट में तीव्र प्रतियोगिता का भिन्न इतिहास है, जो खेलकूद की सामाजिक महत्ता को कथात्मक रूप में दिखाता है। इंग्लैंड तथा अॉस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता सामाजिक अधीनस्थ उपनिवेश (अॉस्ट्रेलिया) का शासन के केंद्र में प्रभावशाली उच्च वर्ग (इंग्लैंड) के प्रति रोष दर्शाती है। इसी प्रकार 1970 तथा 80 में पूरी दुनिया पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का वर्चस्व भी औपनिवेशिक व्यक्तियों के प्रजातीय गर्व को दिखाता है। भारत द्वारा, क्रिकेट में इंग्लैंड को हराना हमेशा से कुछ खास रहा है, विशेषकर स्वाधीनता से पूर्व। दूसरे स्तर पर, क्रिकेट की भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रियता ने इस खेल के व्यावसायिक प्रारूप को बदल दिया है जो अब दक्षिणी एशियाई प्रशंसकों की रुचियों से प्रभावित होता है, विशेषकर भारतीय।

जैसा कि ऊपरी परिचर्चा से साफ़ होता है, कोई एक सिद्धांत अथवा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़िम्मेवार नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं, सोची-समझी क्रिया अथवा आकस्मिक कारकों के परिणाम हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारक अधिकांशत: परस्पर संबंधित होते हैं। आर्थिक तथा तकनीकी कारक के सांस्कृतिक संघटक भी हो सकते हैं, राजनीति पर्यावरण द्वारा हो सकती है अत: यह आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन तथा उसके विभिन्न प्रकार की विधाओं से परिचित रहा जाए। परिवर्तन हमारे लिए एक मुख्य विषय है क्योंकि परिवर्तन की गति आधुनिक समय में मुख्यत: समकालीन समय में पहले की तुलना में काफ़ी तेज़ हो गई है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन को विगत समय में अच्छी तरह से समझा जा सकता है–जब यह घटित हो चुका होता है–हमें इसके होने के समय से परिचित होना चाहिए तथा उसके लिए जो भी तैयारी हो सके करनी चाहिए।

सामाजिक व्यवस्था

सामाजिक घटना अथवा प्रक्रियाओं का अर्थ विषमताओं में ही साफ़ उभर कर आता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पन्ने पर लिखे गए अक्षर जिसे आप पढ़ रहे हैं, सुवाच्य हैं क्योंकि वे पृष्ठभूमि की विषमता में हैं। ठीक इसी प्रकार, एक प्रक्रिया के रूप में, सामाजिक परिवर्तन अर्थ ग्रहण करता है, निरंतरता की पृष्ठभूमि में अथवा परिवर्तन के अभाव में। यह अजीब लग सकता है, परंतु परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान लगता है जब कुछ चीज़ें एेसी भी होती हैं जो बदलती नहीं हैं, ताकि वे साम्य तथा वैषम्य की संभावना दिखा सकें। दूसरे शब्दों में, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है, जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियाँ परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित

करती हैं।

सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रम के अंतर्संबंधों को देखने का दूसरा तरीका है, यह सोचना कि समाज परिवर्तन को रोकना, हतोत्साहित अथवा नियंत्रित क्यों करना चाहता है। अपने आपको एक शक्तिशाली तथा प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आपको समय के साथ पुनउρत्पादित करना तथा उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीज़ें कमोबेश वैसी ही बनी रहें जैसी वे हैं–अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएँ एक ही प्रकार के परिणाम दें और साधारणत: व्यक्ति तथा संस्थाएँ पूर्वानुमानित रूप में आचरण करें।

क्रियाकलाप 4

हम एक समान स्थिति को उबाऊ तथा परिवर्तन को प्रसन्नतादायक मानते हैं, वैसे यह सही भी है–कि परिवर्तन दिलचस्प होता है तथा परिवर्तन में कमी वाकई बेकार होती है। परंतु सोचिए कि जीवन कैसा होगा अगर आपको मजबूरन हमेशा बदलना पड़े... क्या होगा यदि आपको भोजन में वही खाना हमेशा न मिले, प्रत्येक दिन कुछ अलग, एक ही चीज़ दोबारा न मिले, चाहे आप पसंद करते हों या नहीं। कल्पना करें इस डरावनी सोच का–क्या हो जब आप स्कूल से वापस आएँ तो घर में अलग-अलग लोग हों, अलग माता-पिता, अलग भाई-बहन.....? क्या हो यदि आप अपना पसंदीदा खेल खेलें–फुटबॉल, क्रिकेट, बॉलीवॉल, हॉकी इत्यादि–और हर बार नियम अलग हों? आप अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में सोचिए जहाँ आप चीज़ों को जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे। क्या ये आपके जीवन के वे क्षेत्र हैं जहाँ आप चीज़ों में जल्दी परिवर्तन चाहेंगे? कारण सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप कुछ विशेष स्थितियों में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं?

समाज परिवर्तन के प्रति विरोधी भाव क्यों रखता है, उपरोक्त तर्क इसका अमूर्त तथा सामान्य कारण है। परंतु इसके ठोस तथा विशिष्ट कारण हैं कि समाज क्यों परिवर्तन का विरोध करता है। याद कीजिए, आपने सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में प्रथम अध्याय में क्या पढ़ा था। अधिकतर समय, अधिकतर समाज असंगत रूप में संस्तरित होते हैं, अर्थात आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्तर तथा राजनैतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गाें की स्थिति भिन्न है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहते हैं तथा जो विपरीत परिस्थितियों में हैं परिवर्तन चाहते हैं। अत: समाज के शासक अथवा प्रभावशाली वर्ग अधिकांशत: सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं क्योंकि स्थायित्व में उनका अपना हित होता है। वहीं दूसरी तरफ़, अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित परिवर्तन में होता है। ‘सामान्य’ स्थितियाँ अधिकांशत: अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफ़दारी करती हैं तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। यह समाज के स्थिर रहने का दूसरा विस्तृत कारण है।

सामान्यत: यह माना जाना कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रतिबंधित नहीं है, इसका अर्थ सकारात्मक अधिक है। यह सामाजिक संबंधों के विशिष्ट पद्धति तथा मूल्यों एवं मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण तथा उत्पादन को निर्देशित करता है। विस्तृत रूप में, सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है–जहाँ व्यक्ति नियमों तथा मानदंडों को स्वत: मानते हों अथवा जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो। प्रत्येक समाज इन दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है।

सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रन का स्रोत मूल्यों तथा मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया में अपनाया जाता है (समाजीकरण पर परिचर्चा समाजशास्त्र की प्रस्तावना में देखें)। समाजीकरण भिन्न परिस्थितियों में अधिक या न्यूनत: कुशल हो सकता है, परंतु वह कितना ही कुशल क्यों न हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, समाजीकरण मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकता। यह हर समय प्रत्येक मानदंड के लिए पूर्ण तथा स्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता। इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा, नियम तथा विश्वास जो एक समय में प्राकृतिक तथा सही लगते हैं, दूसरे समय में उतने सही नहीं लगते हैं। हम अपनी बीती धारणाओं पर प्रश्न करते हैं तथा हम किसे सही अथवा गलत मानते हैं–इस पर अपनी सोच बदल देते हैं। कई बार, हम अपने विश्वासों को वापस मान लेते हैं जिन्हें हमने पहले माना तथा फिर छोड़ दिया। कालांतर में भिन्न परिस्थितियों में जीवन की किसी आगामी अवस्था में हम उन्हें पुन: नए रूप में पाते हैं। अत: समाजीकरण, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता।

अत: अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं। यह आवश्यक है। सत्ता की परिभाषा अधिकांशत: इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तथा इससे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षिक स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि सामाजिक तथ्य (व्यक्ति, संस्था अथवा वर्ग) नियमपूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं, तो इसे प्रभावी माना जाता है। साधारण समय में, प्रभावशाली संस्थाएँ, समूह तथा व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। एेसा नहीं है कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु यह विपरीत तथा विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। हालाँकि इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य जबरन करना पड़ता है। आम स्थितियों में इसका प्रभाव काफ़ी ‘सुगम’ होता है, अर्थात बिना किसी घर्षण अथवा परेशानी के दिखाई देता है। (‘बाध्य सहयोग’ की संकल्पना अध्याय-1 में देखिए। उदाहरणत: महिलाएँ अपने जन्म के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करतीं? वे पितृसत्तात्मक मानदंड से सहमति क्यों रखती हैं?)

प्रभाव, सत्ता तथा कानून

यह कैसे हो सकता है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित है जहाँ कीमतें तथा सुविधाएँ अनियमित रूप से बाँटे हुए हैं। उत्तर का आंशिक भाग हमें पूर्व अध्याय की परिचर्चा से प्राप्त हो चुका है– प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं। परंतु यह शक्ति काम क्यों करती है? क्या यह कार्य केवल शक्ति के भय से करता है? यहाँ हम समाजशास्त्र की मुख्य संकल्पना ‘वैधता’ पर आते हैं।

सामाजिक संदर्भ में, वैधता इंगित करती है स्वीकृति की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है। एेसी चीज़ें जो वैध हैं वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। बृहत स्तर पर, यह सामाजिक संविदा का अभिस्वीकृत भाग है जो सामयिक रूप से प्रचलित है। संक्षेप में, ‘वैधता’ अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। हमने पहले ही देखा है कि शक्ति समाज में किस प्रकार से परिभाषित होती है, शक्ति अपने आप में एक सच्चाई है– यह कानूनी हो सकती है अथवा नहीं। मैक्स वैबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है–अर्थात शक्ति न्यायसंगत तथा ठीक समझी जाती है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस अॉफ़िसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक–सब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों की रूपरेखा को देखते हुए प्रदान की गई है–लिखित कागज़ातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है तथा क्या नहीं, का बोध होता है।

सत्ता का अर्थ है कि समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने को तैयार हैं, इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हों। मसलन, एक जज का कार्य क्षेत्र कोर्टरूम होता है, और जब नागरिक कोर्ट में होते हैं, उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है अथवा उनकी शक्ति से वे असहमति जता सकते हैं। कोर्टरूम के बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की तरह हो सकता है। अत: सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पर, पुलिस सभी नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करती है केवल अपने बड़े अॉफिसर को छोड़कर। परंतु नागरिकों का निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से तब तक बाहर रहता है जब तक वे संदिग्ध अथवा गैरकानूनी कार्य न करें। अलग तरीके से–अलग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की शक्ति निहित है वह कम सख्ती के साथ परिभाषित की गई है–शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है। उसकी सत्ता का क्षेत्र उसके छात्रों के घर तक विस्तृत नहीं है जहाँ माता-पिता अथवा अभिभावकों के कर्तव्य तथा शक्ति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

कुछ अन्य प्रकार की सत्ता होती है जिनको सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सहयोग तथा सहमति बनाने में वे बेहद प्रभावी होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण धार्मिक नेता की शक्ति है। यद्यपि कुछ संस्थागत धर्मों ने आंशिक रूप में इस सत्ता को औपचारिक बनाया है परंतु एक धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक हुए बिना भी अत्यंत ताकतवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षाविद्, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी अपने-अपने क्षेत्रों में, बिना औपचारिक हुए, काफी शक्तिशाली हैं। यह अपराधी गिरोह के मुखिया के लिए भी सही है कि उसके पास बिना किसी औपचारिक मानदंडों के पूर्ण सत्ता होती है।

सुस्पष्ट संहिता तथा अनौपचारिक सत्ता में अंतर कानून के बोध में प्रासंगिक है। कानून सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं। यह ज्यादातर लिखे जाते हैं तथा नियम किस प्रकार बनाए अथवा बदले जाने चाहिए, अथवा कोई उनको तोड़ता है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं जिनका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। राष्ट्र का कानून वहाँ की जनता के नाम पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। चाहे एक व्यक्ति के रूप में ‘मैं’ कानून विशेष से सहमत हूँ या नहीं, यह नागरिक के रूप में ‘मुझे’ जोड़ने वाली ताकत है, तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यताओं से हटकर।

अत: प्रभाव, शक्ति के तहत कार्य करता है, परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है, जिसका एक बृहत्तर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमति तथा सहयोग नियमित रूप से तथा भरोसे के आधार पर लिया जाता है। यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो समाज में प्रभावी हैं हालाँकि वे गैरकानूनी हैं, और यदि कानूनी हैं तब कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं हैं। यह कानूनी, कानूनी सत्ता तथा अन्य प्रकार की शक्तियाँ हैं जो सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करती हैं।

विवाद (संघर्ष), अपराध तथा हिंसा

प्रभाव, शक्ति, कानूनी सत्ता तथा कानून के अस्तित्व का यह अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए। आपने पहले ही समाज में संघर्ष तथा प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा है। ठीक इसी प्रकार, समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। विवाद विस्तृत रूप में असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रतियोगिता तथा संघर्ष इससे अधिक विशिष्ट हैं तथा असहमति के अन्य प्रकारों को छोड़ देते हैं, जिनका इस प्रकार की परिभाषा में वर्णन न किया जा सके।

इसका एक उदाहरण है युवाओं में पाई जाने वाली ‘दोहरी-संस्कृति’ अथवा युवा असंतोष। यह प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृति है। इन विरोधों की विषयवस्तु बाल अथवा वस्त्रों के फैशन से लेकर भाषा अथवा जीवनशैली कुछ भी हो सकता है। अत्यधिक मानक अथवा परंपरागत प्रतिद्वंद्विता का रूप चुनाव होता है–जो राजनैतिक प्रतियोगिता का एक रूप है।

विवाद, कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की असहमति को भिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएँ परिभाषित की गई हैं। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी-न-किसी रूप में समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की।

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीयों की तरह एक रहने पर भी हमें एक-दूसरे को एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। विभिन्न राजनैतिक दलों की भिन्न कार्यसूचियाँ होती हैं यद्यपि वे एक ही संविधान का आदर करते हैं। एक जैसे ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर जोरदार बहस को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज में कितने अंतर अथवा असहमति को सहन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक तथा एेतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करता है परंतु यह समाज में एक महत्त्वपूर्ण सीमा अंकित करता है, कानूनी तथा गैर कानूनी, वैध तथा अवैध, माननीय तथा अमाननीय सीमाएँ।

यद्यपि, सामान्य रूप से उनमें एक शक्तिशाली नैतिक आरोप होता है, माना जाता है कि अपराध की व्युत्पत्ति कानून से होती है। अपराध एक एेसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है–न ज्यादा, न कम। किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसने विद्यमान कानून को तोड़ा है। यदि विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति इसे तोड़ने में ऊँचे नैतिक कारणों का दावा करता है। एेसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। जब गांधीजी ने, दाँडी में, ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा, तो वे एक अपराध कर रहे थे तथा उन्हें इसके लिए गिर.फ्तार भी किया गया। लेकिन उन्होंने इस अपराध को जानबूझकर तथा गर्व के साथ किया तथा भारतीय भी इस पर तथा जिन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस पर गर्व करते थे। वास्तव में, केवल एक यही अपराध नहीं था जो किया जा रहा था। यहाँ कई दूसरे प्रकार के अपराध थे जो नैतिकता का दावा नहीं कर सकते। मुख्य बिंदु यह है कि - अपराध कानून को तोड़ना है- कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना है।

हिंसा का प्रश्न अपने विस्तृत स्तर पर राज्य की बुनियादी परिभाषा से जुड़ता है। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार समझता है। दूसरे शब्दों में, राज्य (सत्तावादी कार्यकारियों द्वारा) कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है- परिभाषा के तौर पर अन्य सभी उदाहरण हिंसा के लिए गैर कानूनी हैं (कुछ अपवादों जैसे असाधारण स्थितियों में अपने आप को बचाने की स्थिति)। अत: तकनीकी तौर पर हिंसा की प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला अथवा उसे जान से मार दूँ तो राज्य मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा।

यह साफ है कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि महत्त्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। इस अर्थ में वैध शासन की असफलता, सहमति तथा खुले तौर पर संघर्षों का होना है।

गाँव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन अधिकांश समाजों का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए जीवन की दशाएँ तथा सामाजिक संगठन के रूप, इन क्षेत्रों में एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। अत:, सामाजिक व्यवस्था के रूप जो इन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें समझना काफ़ी महत्त्वपूर्ण है।

हम सब मानते हैं कि एक गाँव, कस्बा अथवा नगर का अर्थ क्या है। परंतु क्या हम ठीक तरह से इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं? (अध्याय 5 में ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवास पर हुई परिचर्चा देखें) समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, गाँवों का उद्भव सामाजिक संरचना में आए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ जहाँ खानाबदोशी जीवन की पद्धति जो शिकार, भेाजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। स्थानीय कृषि–अथवा कृषि का वह रूप जहाँ जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता–के साथ सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अत: स्थायी कृषि का अर्थ हुआ संपत्ति का जमाव संभव था जिसके कारण सामाजिक विषमताएँ भी आईं। अत्यधिक उच्च श्रम-विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। इन सब परिवर्तनों ने मिलकर गाँव के उद्भव को एक आकार दिया जहाँ लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था।

आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में, ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के दो मुख्य आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि-आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। (बाह्य आकृति के विपरीत, आकार हमेशा निर्णायक नहीं होते; बड़े गाँव तथा छोटे शहरों को मात्र उनकी जनसंख्या के आधार पर एक-दूसरे से अलग करना कठिन होता है।) अत: शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है–अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या, जैसे वर्ग किलोमीटर तुलना में गाँव। यद्यपि लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, परंतु गाँवों का विस्तार तुलनात्मक रूप में अधिक बड़े क्षेत्र में होता है। शहरों तथा नगरों से गाँव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, गाँवों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएँ कृषि उत्पाद ही होती हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है।

मुख्यत: कस्बे तथा नगर में अंतर, प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। एक कस्बा तथा नगर मुख्यत: एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं, जहाँ अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। एक ‘शहरी संकुल’ (शब्द जो जनगणना तथा कार्यालयी रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं) एक एेसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उप-नगरीय क्षेत्र तथा उपाश्रित व्यवस्थापन होेते हैं। ‘महानगरीय क्षेत्र’ के अंतर्गत एक से अधिक नगर आते हैं अथवा एक क्रमवार शहरी व्यवस्थापन जो एक अकेले शहर के कई गुना के बराबर होते हैं।

जिस दिशा में आधुनिक समाज का विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देशों में देखी जा रही है। यह एेसी प्रक्रिया है जहाँ क्रमश: नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में रहता है। अधिकांश विकसित देश ज़्यादातर नगरीय हैं। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति रुझान देखा जा रहा है। यह तीव्र अथवा मद्धिम हो सकता है, अगर कोई विशेष कारण न हो तो इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकांश संदर्भाें में यह प्रक्रिया घटित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार, मानव इतिहास में पहली बार, संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। (स्वतंत्रता के तुरंत बाद नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 11% से थोड़ा कम तथा 1951 में 17% से थोड़ा ज़्यादा था।) 2001 की जनगणना के अनुसार अब 28% के करीब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 35% जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन

चूँकि गाँवों की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न होती है। अत: यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति में भी भिन्नता होगी। गाँवों का आकार छोटा होता है। अत: ये अधिकांशत: व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। गाँव के लोगोें द्वारा तकरीबन गाँव के ही दूसरे लोगों को देखकर पहचान लेना असामान्य नहीं है। अधिकांशत: गाँव की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीकों से चालित होती है: इसलिए संस्थाएँ जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। इन कारणों से, जब तक कोई विशिष्ट परिस्थितियाँ न हों, गाँवों में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है।

इसके लिए अलग से भी कई कारण जिम्मेदार हैं। विभिन्न परिस्थितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपने नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। गाँव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबद्ध होता है। इसलिए व्यक्ति विशेष का समुदाय के साथ असहमत होना कठिन होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही, प्रभावशाली वर्गों की शक्ति सापेक्षिक रूप से कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि वे रोज़गार के साधनों तथा अधिकांशत: अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अत: गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोज़गार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता। कम जनसंख्या के कारण, अधिक व्यक्तियों को संगठित करना कठिन कार्य होता है, विशेषकर इस प्रकार की कोशिशों को बलशाली वर्ग से छिपाया नहीं जा सकता तथा जल्दी ही उसे दबा दिया जाता है। अत: संक्षेप में, यदि गाँव में पहले से ही मजबूत शक्ति संरचना होती तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाला परिवर्तन और भी धीमा होता है क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अधिक मज़बूत और स्थिर होती है।

किसी क्षेत्र में परिवर्तन आने में भी समय लगता है क्याेंकि गाँव बिखरे होते हैं तथा पूरी दुनिया से एकीकृत नहीं होते जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। यह सही है, संचार के नए साधन, विशेषकर टेलीफोन तथा टेलीविजन से काफी परिवर्तन आया है। अत: अब सांस्कृतिक ‘पिछड़ापन’ गाँवों तथा नगरों के बीच काफी कम या न के बराबर हो गया है। अन्य संचार के साधनों (सड़कें, रेल) में भी समय के साथ सुधार आया है इसके कारण मात्र कुछ एक गाँव ‘एकांत’ तथा ‘पिछड़ा’ होने का दावा कर सकते हैं। एेसे शब्द जो बिना सोचे-समझे भूतकाल में गाँवों के साथ जुड़े थे। इसने समाज को और भी गतिशील किया है।

नि:संदेह कृषि से संबंधित परिवर्तन अथवा कृषकों के सामाजिक संबंधों का ग्रामीण समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अत: भू-स्वामित्व की संरचना में आए परिवर्तनों पर भूमि सुधार जैसे कदमों का सीधा प्रभाव पड़ा। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के पहले चरण में, दूरवासी ज़मीदारों से स्वामित्व के हक लेकर उन समूहों को दे दिए गए जो वास्तव में भूमि की देख-भाल तथा खेती कर रहे थे। इनमें से अधिकांश समूह मध्यवर्ती जातियों से संबंधित थे और यद्यपि वे स्वयं ज़्यादातर कृषक नहीं थे, पर उन्होंने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। उनकी संख्या के अनुरूप, इस तथ्य ने उनके सामाजिक स्तर तथा राजनैतिक शक्ति को बढ़ाया क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके वोट आवश्यक थे। एम.एन. श्रीनिवास ने इन वर्गों को ‘प्रभावी जातियों’ के नाम से पुकारा है। कई क्षेत्रीय संदर्भों में, प्रभावी जातियाँ आर्थिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली हो गई थीं तथा गाँवों में उनका वर्चस्व होने के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। आज के संदर्भ में ये प्रभावी जातियाँ स्वयं अपने से निम्न जातियों-निम्नतर तथा अत्यधिक पिछड़ी जातियों द्वारा दृढ़तापूर्वक किए गए विद्रोहों से स्वयं भी जूझ रही हैं। इस कारण, कई राज्यों; जैसे–आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

इसी प्रकार, कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन ने भी ग्रामीण समाज पर व्यापक तथा तात्कालिक प्रभाव डाला है। नयी मशीनरी के प्रयोग से श्रम में बचत होती है तथा फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि के कारण मजदूर की माँग में परिवर्तन अपेक्षित होगा तथा इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों; जैसे–जमींदार तथा मज़दूरों के बीच मोलभाव की सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आएगा। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से मज़दूरों की माँग को प्रभावित न भी करते हों, तकनीकी तथा आर्थिक परिवर्तन विभिन्न समूहों की आर्थिक शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार परिवर्तनों की .शृंखला को प्रारंभ करते हैं। कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार-चढ़ाव, सूखा अथवा बाढ़ ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। भारत में किसानों द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या की संख्या में वृद्धि इसके उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ, बड़े स्तर पर विकास कार्यक्रम जो निर्धन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, उनका भी काफी असर पड़ता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है।

क्रियाकलाप 5

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है? इसे कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर यह सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?

नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन

यह सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन हैं– ये प्राचीन समाज में भी थे। नगरवाद, जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। आधुनिक काल से पहले व्यापार, धर्म तथा युद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण कारक थे जो नगरों की महत्ता तथा स्थिति तय करते थे। एेसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, प्राकृतिक रूप में लाभ की स्थिति में थे। इसी प्रकार वह नगर जो सामरिक दृष्टि से बेहतरीन रूप में स्थित थे। आखिरी में, धार्मिक स्थल अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। भारत में भी प्राचीन नगरों के उदाहरण देखे जा अन्य सकते हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर अथवा कोज़ीकोट (पहले कालीकट नाम से जाना जाता था) जो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। हमारे पास मंदिर, नगरों तथा धर्मस्थानों के कई उदाहरण हैं; जैसे– राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी (बनारस तथा काशी के नाम से भी जाना जाता है) तथा तमिलनाडु में मदुरई।

जैसा कि समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है, नगरीय जीवन तथा आधुनिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।, वास्तव में प्रत्येक को दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति माना जाता है। हालाँकि, यहाँ बहुत अधिक तथा सघन जनसंख्या निवास करती है तथा चूँकि ये इतिहास में जन राजनीति के स्थल के रूप में जाने जाते हैं, नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभावक्षेत्र भी माना जाता है। अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण तथा साथ ही एक एेसी संस्था जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सके, नगर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएँ प्रदान करता है। गाँव जहाँ व्यक्तिवादिता को हतोत्साहित करता है तथा अधिक दे नहीं सकता, नगर व्यक्ति का पोषण करता है।

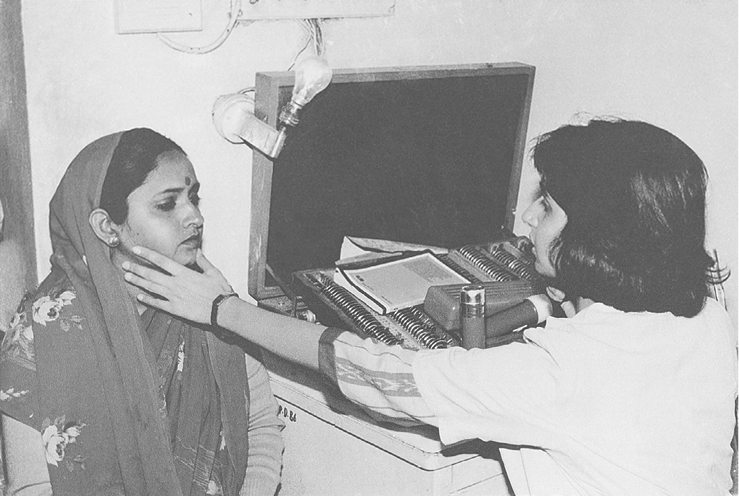

रोगी की जाँच करते हुए चिकित्सक

यद्यपि अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने जब नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा तो वे गलत नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता तथा अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। उपयुक्त तरीके से, केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही विलासी, पूर्णरूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति, जो नगरों में रहते हैं, बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ये परिचित सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताएँ, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता द्वारा लगाई जाती हैं जैसा कि आप पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। नगर भी, समूह-पहचान के विकास को प्रतिपालित करते हैं–जो विभिन्न कारकों; जैसे– प्रजाति, धर्म, नृजातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह प्रत्येक कस्बे के शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में, कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव, पहचान को और तीव्र करता है तथा उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग बनाता है।

नगरों तथा कस्बों के अधिकांश महत्त्वपूर्ण मुद्दे तथा समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्न से जुड़ा है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान के अधिमूल्य पर अत्यधिक जोर देता है तथा रहने के स्थान की बहुत जटिल समस्या उत्पन्न करता है। नगरीय सामाजिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य है कि नगर की स्थानिक जीवनक्षमता को आश्वस्त करे। इसका अर्थ है कि संगठन तथा प्रबंधन कुछ चीजों को जैसे–निवास तथा आवासीय पद्धति; जन यातायात के साधन उपलब्ध करा सकें ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल से लाया तथा ले जाया जा सके; आवासीय, सरकारी तथा औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र के सह-अस्तित्व की व्यवस्था तथा अन्त में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा तथा कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहत उपक्रम है तथा योजना, क्रियान्विति और रखरखाव को दुर्जय चुनौती देता है। इसे और जटिल बनाते हैं वे कार्य जो समूह, नृजातीयता, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन तथा तनाव से न केवल जुड़े बल्कि सक्रिय भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्बे में आवास का प्रश्न अपने साथ कई अन्य समस्याएँ भी लाता है। गरीबों के लिए आवास की समस्या ‘बेघर’ तथा ‘सड़क पर चलने वाले लोग’ इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं–जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे, खाली बिल्डिंग तथा अन्य खाली स्थानों पर रहते तथा जीवनयापन करते हैं। यह इन बस्तियों के जन्म का एक महत्त्वपूर्ण कारण भी है। यद्यपि कार्यालयी परिभाषा भिन्न हो सकती है, एक बस्ती में भीड़-भाड़ तथा घिच-पिच वाला रिहायशी इलाका होता है, जहाँ जनसुविधाओं (सफाई, पानी, बिजली इत्यादि) का अभाव तथा घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर तथा कार्डबोर्ड से लेकर बहु-मंजिली ढाँचों में प्रयुक्त काँक्रीट का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ ‘स्थायी’ संपत्ति का अधिकार दूसरे स्थानों की तरह नहीं होता है। अत: बस्तियाँ ‘दादाओं’ की जन्म भεूम होती हैं, जो उन लोगों पर अपना बलात् अधिकार दिखाते हैं जो वहाँ रहते हैं। बस्ती क्षेत्र पर अधिकार प्राकृतिक रूप से दूसरे तरीकों के गैर-कानूनी धंधों, अपराधों तथा भूमि संबंधित गैंग के अड्डे बन जाते हैं।

छोटे भाई-बहन की देखभाल करती हुई बालिका

शहर का एक व्यावसायिक केंद्र

कपास के खेत में काम करती हुई महिलाएँ

नगरों में मनुष्य कहाँ और कैसे रहेंगे–यह प्रश्न सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्राय: समूह तथा अधिकतर प्रजाति नृजातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। इन पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम पृथकीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उजागर होता हैं। उदाहरण के लिए, भारत में विभिन्न धर्माें के बीच सांप्रदायिक तनाव, विशेषकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में देखा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल-समुदाय में बदल गए। सांप्रदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप दे देते हैं, जो ‘बस्तीकरण’ की नवीन प्रक्रिया घैटोआइजेशन को और बढ़ाते हैं। भारत के कई शहरों में एेसा हुआ है, हाल ही में 2002 के दंगों के दौरान गुजरात में देखा गया। पूरे विश्व में व्याप्त ‘गेटेड समुदाय’ जैसी वृत्ति भारतीय शहरों में भी देखी जा सकती है। इसका अर्थ है एक समृद्ध प्रतिवेशी (पड़ौसी) का निर्माण जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेशद्वारों से अलग होता है जहाँ प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है। अधिकांश एेसे समुदायों की अपनी समानांतर नागरिक सुविधाएँ; जैसे–पानी और बिजली सप्लाई, पुलिस तथा सुरक्षा भी होती हैं।

क्रियाकलाप 6

क्या आपने अपने कस्बे अथवा नगर में इस प्रकार के ‘गेटेड समुदाय’ को देखा/सुना है, अथवा कभी उनके घर गए हैं? बड़ों से इस समुदाय के बारे में पता कीजिए। चारदीवारी तथा गेट कब बने? क्या इसका विरोध किया गया, यदि हाँ तो किसके द्वारा? एेसे स्थानों पर रहने के लिए लोगों के पास कौन से कारण हैं? आपकी समझ से–शहरी समाज तथा प्रतिवेशी पर इसका क्या असर पड़ेगा?

अंतत:, आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था से निर्णायक रूप से जुड़े है। नगरी परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष तथा गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई है। अगर ये दूर-दराज स्थित होते हैं जैसा कि अक्सर होता है, एेसी स्थिति में बृहत जन परिवहन प्रणाली के निर्माण तथा उसके रख-रखाव की आवश्यकता है। सफर करना जीवन की एक शैली हो जाती है तथा विच्छेदन का हमेशा के लिए जरिया बन जाता है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की ‘जीवन की गुणवत्ता’ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सड़क परिवहन पर भरोसा, सरकार के बजाए निजी साधनों (जैसे-बस की अपेक्षा कार) के प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। उपरोक्त चर्चा से यह होगा कि रहने के स्थान के आवंटन जैसा सरल मुद्दा वास्तव में बेहद जटिल तथा नगरीय समाज के बहुआयामी पक्ष को दर्शाता है।

प्रतिदिन लंबी दूरी का सफर तय करने वाले लोग एक प्रभावशाली राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं तथा कई बार वृहत उप-संस्कृति को बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ:मुंबई की उपनगरीय ट्रेन जो ‘लोकल’ के नाम से लोकप्रिय है - में सफर करने वालों के बीच संबंध अनौपचारिक रूप ले लेते हैं। ट्रेन के सामूहिक क्रियाकलापों में भजन गाना, त्योहार मनाना, सब्जी काटना, ताश तथा बोर्ड खेलना (टूर्नामेंट भी शामिल है) अथवा सामान्यत: समाजीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है।

नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के रूप तथा तत्व को स्थान के केंद्रीय प्रश्न के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष व प्रचलित तत्व किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्चता तथा निम्नता का अनुभव है। पूरे विश्व में, नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर का केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। नगर के ‘शक्ति केंद्र’ 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहने के पश्चात नगरी केंद्र का पतन 20वी शताब्दी के उतरार्द्ध तक हुआ। यह उपनगर के विकास का समय भी था क्योंकि कई विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया था। आज पश्चिम के अधिकांश देशों में नगरीय केंद्रों का पुनरुत्थान हो रहा है तथा यह सामुदायिक जीवन को पुन: प्रारंभ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित घटना ‘भद्रीकरण’ से है, जो प्रतिवेश के पूर्ववत निम्न वर्ग का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तित स्वरूप को इंगित करता है। जैसे-जैसे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई यह उद्यमियों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुआ, तथा उन्होंने इस परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। किसी बिंदु पर प्रचार संतुष्टि देने वाला होता है क्योंकि जैसे किराए की दर बढ़ती है तथा उपबस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक व्यापार तथा निवासी का रूप अपना लिया। परंतु कभी-कभी यह कोशिश बेकार भी जाती है जिससे प्रतिवेश का स्तर गिर जाता है तथा वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुँच जाता है।

क्रियाकलाप 7

क्या आपने अपने पड़ोस में ‘भद्रीकरण’ देखा है? क्या आप इस तरह की घटना से परिचित हैं? पहले उपबस्ती कैसी थी जब यह घटित हुआ। पता कीजिए। किस रूप में परिवर्तन आया है? विभिन्न सामाजिक समूहों को इसने कैसे प्रभावित किया है? किसे फायदा तथा किसे नुकसान हुआ है? इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय कौन लेता है-क्या इस पर मतदान होता है अथवा किसी प्रकार की परिचर्चा होती है?

जन-परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन-परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही साथ उसके सामाजिक रूप को भी आकार प्रदान करते हैं। कई विद्वानों ने जन-परिवहन पर आधारित नगर जैसे लंदन अथवा न्यूयॉर्क तथा वे नगर जो निजी परिवहन पर मुख्यत: निर्भर करते हैं, जैसे लॉस एंजेल्स, के अंतर पर काफी कुछ लिखा है। यह देखा जाना बाकी है, उदाहरण के लिए दिल्ली की नयी मेट्रो रेल इस शहर के सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है। परंतु मुख्य मुद्दा, जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है वह है तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसित भारत जैसे देश, यहाँ जो ध्यान देने की बात होगी वह यह कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के आगे किस तरह से टिक सकेंगे, विशेष तौर पर जब प्रवासियों द्वारा यहाँ की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सघन हो रही है।

शब्दावली

सीमा शुल्क (आयात कर)–किसी देश में वस्तुओं के आने और जाने पर लगाया जाने वाला कर, इससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और इसकी तुलना में स्वउत्पादित वस्तुओं की इससे प्रतियोगिता कम हो जाती है।

प्रभुत्व जातियाँ–इस शब्द को देने का श्रेय एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। इसमें वे जमींदार बिचौली जातियाँ आती हैं जो संख्या में अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुतासंपन्न होती हैं।

संरक्षित समुदाय–नगरीय क्षेत्रों में (सामान्यत: उच्च अथवा संपन्न वर्ग) अपने चारों ओर एक घेराबंदी कर लेते हैं जिससे आने-जाने पर नियंत्रण रखा जा सके।

भद्रीकरण (जैंट्रीफिकेशन)–इस शब्द का प्रयोग निम्न वर्ग (नगर) प्रतिवेश का मध्यम अथवा उच्चवर्गीय प्रतिवेश में बदल जाने के लिए किया जाता है।

घैटो, घैटोकरण–सामान्यत: यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नृजाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घैटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ौस के स्थान पर एक समुदाय पड़ौस में बदलाव का होना है।

वैधता–वैधानिक बनाने की प्रक्रिया अथवा किसी आधार पर किसी वस्तु को वैध मानना जैसे–संगत, सही, न्यायिक, ठीक इत्यादि।

समूह संक्रमण (मास ट्रांजिट)–शहरों में आवागमन का साधन जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है।

जन परिवहन–तीव्र गति से चलने वाले परिवहन के साधन जिससे लोग अधिक संख्या में सफर कर सकें।

अभ्यास

1. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है? अपने उत्तर के लिए कारण दें।

2. सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है?

3. संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पुस्तक से अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।

4. पर्यावरण संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताइए।

5. वे कौन से परिवर्तन हैं जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं?

6. सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है तथा इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है?

7. सत्ता क्या है तथा यह प्रभुता तथा कानून से कैसे संबंधित है?

8. गाँव, कस्बा तथा नगर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?

9. ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएँ क्या हैं?

10. नगरी क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं?

संदर्भ

गिडेंस, एंटनी. 2002. सोशयोलॉजी (चौथा संस्करण)

गर्थ, हैंस तथा सी.राईट मिल्स (संपा.) फ्रॉम मैक्स वेबर।

खिलनानी, सुनील. 2002. द आइडिया अॉफ़ इंडिया, पेंगविन बुक्स, नयी दिल्ली।

पटेल, सुजाता तथा कुशलदेव (संपा.). 2006. अर्बन सोशयोलॉजी (अॉक्सफोर्ड इन इंडिया रीडिंग्स इन सोशयोलॉजी एंड एंथ्रोपॉलोजी सीरीज़) अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली।

श्रीनिवास एम.एन. सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया।