Table of Contents

इकाई दस

पारिस्थितिकी

रामदेव मिश्रा

(1908-1998)

अध्याय 13

जीव और समष्टियाँ

13.1 जीव और इसका पर्यावरण

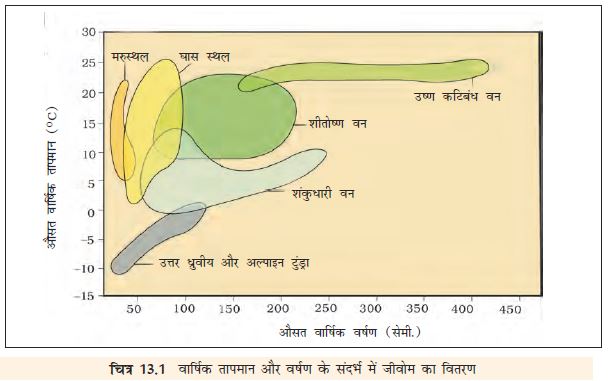

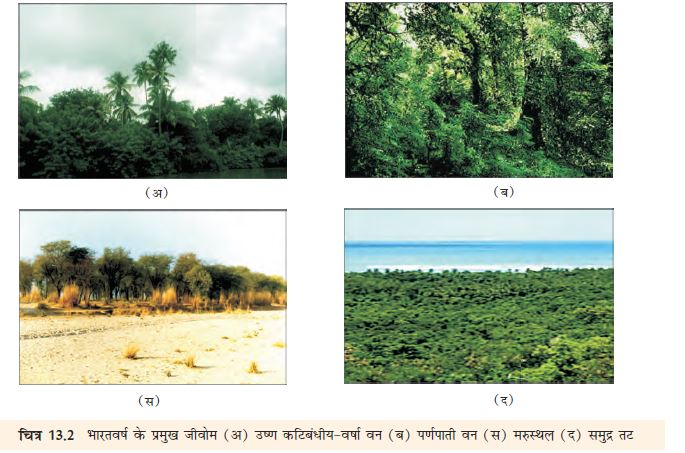

जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूलरूप से कायिकीय पारिस्थितिकी है जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। आपने पहले की कक्षाओं में प\ढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष का झुकाव तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है जिसके फलस्वरूप भिन्न ऋतुएँ बनती हैं। ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख जीवोम का निर्माण करते हैं जैसे कि मरुस्थल, वर्षा वन और टुंड्रा (चित्र 13.1)। (बरसात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनाें शामिल हैं।) प्रत्येक जीवोम के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवोम चित्र 13.2 में दिखाए गए हैं। पृथ्वीग्रह पर जीवन न केवल थो\ड़े से अनुकूल आवासों में ही है बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है जैसे कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयाँ, वेगवती सरिताएँ, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, ऊँचे पर्वत शिखर, गरम झरने और दुर्गंधयुक्त कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम हैं। यहाँ तक कि हमारी आँत भी सूक्ष्मजीवों की हजारों जातियाेँ का बेजो\ड़ आवास है।

13.1.1 प्रमुख अजैव कारक

तापमान-पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता (एल्टिट्यूड) वाले क्षेत्रों में तापमान अवशून्य (सबजीरो) से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधी मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटी से अधिक पहुँच जाता है। लेकिन कुछ बेजो\ड़ आवास भी हैं जैसे कि गरम झरने और गहरे सागर के उष्णजलीय निकास जहाँ औसत तापमान 100 डिग्री. सेंटी से अधिक होता है। यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पे\ड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं और न हो सकते हैं। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी-कभार ही पक\ड़ी जाती है। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्त्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आप को पता चले कि यह प्रकिण्वों (एंजाइमों) की बलगति (काइनेटिक्स) को प्रभावित करता है और इसके द्वारा आधारी उपापचय, जीव के अन्य कार्यिकीय प्रकार्यों तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास (चरम) सहन कर सकते हैं और उसमें खूब ब\ढ़ते हैं ये पृथुताजापी/यूरीथर्मल कहलाते हैं), लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों की कम परास में ही रहते हैं एेसी जीव तनुतापी (स्टेनोथर्मल) कहलाते हैं। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहनशक्ति पर निर्भर है। (क्या आपके ध्यान में कुछ पृथुतापी और तनु तापी प्राणियों और पादपों के नाम आते हैं?

हाल ही के वर्षों में धीरे-धीरे ब\ढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता ब\ढ़ी है (अध्याय 16)। अगर यह बढोत्तरी जारी रही तो क्या आपको आशा है कि कुछ जातियों के वितरण का दायरा प्रभावित होगा?

जल— तापमान के बाद, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक जल है। वास्तव में, पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों का वहाँ रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों को जल-संबंधित समस्याआें का सामना नहीं करना प\ड़ता होगा लेकिन यह सच नहीं है; जलीय जीवों के लिए जल की गुणता (रासायनिक संघटन, पीएच) महत्त्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता (प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में मापी गई), अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30-35 और कुछ अतिलवणीय लगूनों में 100 से अधिक होती है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं (पृथुलवणी/यूरीहेलाइन) लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं (तनुलवणी/स्टेनोहेलाइन)। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते; क्योंकि उन्हें परासरणी (अॉस्मोटिक) समस्याओं का सामना करना प\ड़ता है।

प्रकाश— पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह एेसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेषरूप से स्वपोषियों (अॉटोट्रॉफ्स) के लिए, प्रकाश के महत्त्व को समझ सकते हैं। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे (शाक और झा\ड़ियाँ) बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित हैं; क्योंकि उन पर सतत् लंबे, वितानमय पे\ड़ों की छाया रहती है। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक (फोटोपीरिअॉडिक) आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्त्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि (दीप्तिकाल) में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारे की खोज, (फोरेजिंग), जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप काम में लाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित हैं क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। लेकिन महासागरों की गहराई (500 मीटर से अधिक) में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय रहता है और वहाँ रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। तब, उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है जबकि महासागर की भिन्न-भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से किन की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है? क्यों?

मृदा— विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न-भिन्न होते हैं। यह जलवायु, अपक्षय-प्रक्रम (विदरिंग-प्रोसेस, क्या यह वाहित या अवसादी (सेडिमेंटरी) है तथा इसका विकास कैसे हुआ; इन सब बातों पर निर्भर है। मृदा की विभिन्न विशेषताएँ जैसे कि मृदा संघटक, कण-साइज और पुंजन मृदा के अंतःस्रवण (पर्कोलेशन) तथा जलधारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। इन विशेषताओं के साथ-साथ पीएच, खनिज संघटन और स्थलाकृति (टोपोग्राफी) जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन-पोषण हो सकता है। इसी प्रकार, जलीय पर्यावरण, अवसादी विशेषताएँ प्रायः वहाँ पनपने वाले नितलस्थ प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करती हैं।

13.1.2 अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएँ

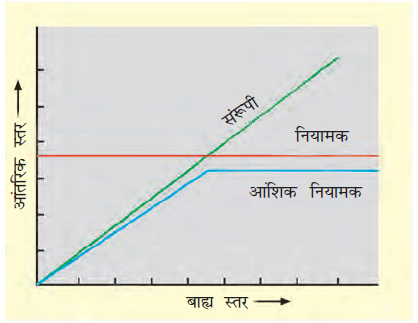

यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीवीय परिस्थितियाँ कभी न कभी सशक्तरूप से परिवर्तित हो सकते हैं, अब हम पूछते हैं ‘‘इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं या कैसे उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूँ\ढ़ लेते हैं?’’ लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले हमंें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान, अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर स्थायी आंतरिक (शरीर के भीतर ही) पर्यावरण विकसित कर लिया होगा। यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैवरासायनिक अभिक्रियाओं (रिएक्श्ांस) और कार्यिकीय प्रकार्यों को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियों की ‘तंदुरूस्ती’ को ब\ढ़ाता है। उदाहरण के लिए यह निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरणी सांद्रण के रूप में हो सकता है। तब आदर्शतः जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण (समस्थापन/होमिओस्टैसिस) कहा जाने वाला प्रक्रम की स्थिरता (कांस्टेंसी) बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए भले ही परिवर्ती बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उसके समस्थापन को बिगा\ड़ना चाहें। इस महत्त्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादृश्य की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सें. होने पर सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है और जब बाहर झुलसाने वाली गर्मी होने या जमा देने वाली ठंड होने पर भी अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। यह घर में, कार में यात्रा करते हुए और अपने कार्यस्थल पर गर्मियों में वातानुकूलक (एयरकंडीशनर) और सर्दियों में तापक (हीटर) का प्रयोग करके एेसा किया जा सकता है। तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो उसका निष्पादन हमेशा अधिकतम होगा। यहाँ व्यक्ति का समस्थापन, कार्यिकीय साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किया जाता है। दूसरे जीव इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं? हमें विभिन्न संभावनाओं का ध्यान करना चाहिए (चित्र 13.3)।

चित्र 13.3 जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेखीय निरूपण

(क) नियमन करना — कुछ जीव समस्थापन कार्यिकीय (कभी-कभी व्यावहारिक भी) साधनों द्वारा बनाए रखते हैं जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण, आदि स्थिर रहता है। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थो\ड़े से निम्न कशेरूकी और कुछ अकशेरूकी जातियाँ वास्तव में एेसा नियमन (ताप नियमन और परासरण नियमन) बनाए रखने में सक्षम हैं। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की ‘सफलता’ इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम है चाहे वे अंटार्कटिका में रहे या सहारा के रेगिस्तान में।

अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनायी जाती है वह वैसी ही है जैसी कि मानव अपनाते हैं। हम शरीर का तापमान 37oC स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है। गर्मी के फलस्वरूप पसीना के वाष्प बन कर उ\ड़ने से होने वाला शीतलन वैसा ही है जैसे कि डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु जब पर्यावरणीय तापमान 37oC से बहुत कम होता है। हम काँपने लगते हैं जो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान ब\ढ़ जाता है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए एेसी कोई क्रियाविधि नहीं होती।

(ख) संरूपण रखना — प्राणियों की बहुत ब\ड़ी संख्या (लगभग 99 प्रतिशत) और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की परासरणी सांद्रता परिवेशी (वायु) जल की परासरणी सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणि और पादप संरूपी (कॉनफॉर्मर्स) कहलाते हैं। जीव के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए, हमें यह अवश्य पूछना चाहिए कि ये संरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने। हमने ऊपर जिस मानव सादृश्य का उदाहरण दिया है उसे स्मरण कीजिए। कितने लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पास भी ‘वातानुकूलक’ हो? और कितने हैं जो वास्तव में उसे खरीद सकते हैं? बहुत से लोग गरमी के महीनों में केवल पसीना निकल जाने देते हैं और उपानुकूलतम (सबअॉप्टिमन) निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन (सबअॉप्टिमल) ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है। यह बात मंजोरू (श्रू) और गुंजन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल (सर्फेस एरिया) का प्रकार्य है। चूँकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। एेसी स्थिति में उन्हें उपापचय (मेटाबोलिज्म) द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च करनी प\ड़ती है। यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ का विचार किया जाता है। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन केवल सीमित परास वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों में। यदि पर्यावरणीय परास ज्यादा हो तो वे केवल संरूपण करते हैं। अगर दबावभरी बाहरी परिस्थितियाँ स्थान विशेष में हैं अथवा केवल थो\ड़ी अवधि के लिए हैं तो जीव के पास दो अन्य विकल्प हैं—

(ग) प्रवास करना — जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबावभरी अवधि बीत जाय तो वापस लौट आए। मानव सादृश्य में, यह नीति एेसी है जैसे गरमी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए। अनेक प्राणी, विशेषतः पक्षी, शीतऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में स्वागत करता है।

(घ) निलंबित करना — जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में, बीज और कुछ दूसरी वनस्पतिक जनन संरचनाएँ उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों में वे नए पादपों के रूप में अंकुरित होते हैं। वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और ‘प्रसुप्ति’ (डॉरमेंसी) अवस्था में जाकर एेसा करते हैं और प्राणियों में, अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। शीतऋतु में भालुओं की शीतनिष्क्रियता (हाइबर्नेशन) में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। कुछ घोंघे और मछलियाँ ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जलशुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्मनिष्क्रियता (अस्टिवेशन) में चली जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में झीलें और तालाबों में प्राणिप्लवक (जूप्लैंकटन) की अनेक जातियाँ उपरति (डायापॉज) में आ जाती है जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है।

13.1.3 अनुकूलन

13.2 समष्टियाँ

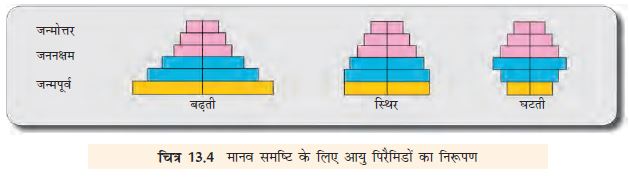

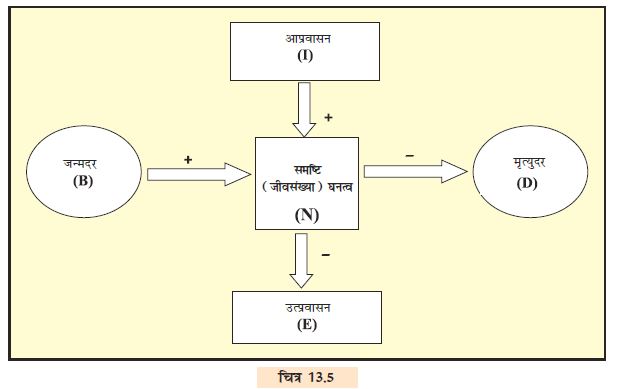

13.2.1 समिष्ट गुण

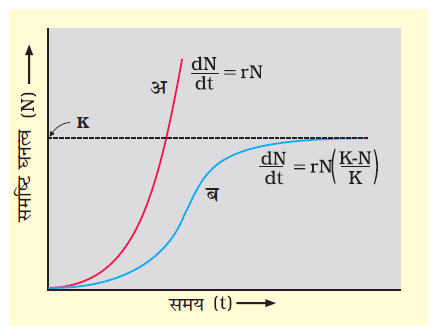

13.2.2 समष्टि वृद्धि

चित्र 13.6 समष्टि वृद्धि वक्र

13.2.3 जीवन-वृत्त विभिन्नता

13.2.4 समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ

(अ)

(ब)

चित्र 13.7 अंजीर और बर्र के बीच पारस्परिक-क्रिया दिखाते हुए (अ) बर्र द्वारा परागित अंजीर पुष्प (ब) अंजीर के फल में बर्र द्वारा दिए गए अंडे

चित्र 13.8 आर्किड पुष्प का मक्खी द्वारा परागण

सारांश

अभ्यास