Table of Contents

विषय छः

भक्ति-सूफ़ी परंपराएँ

धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ

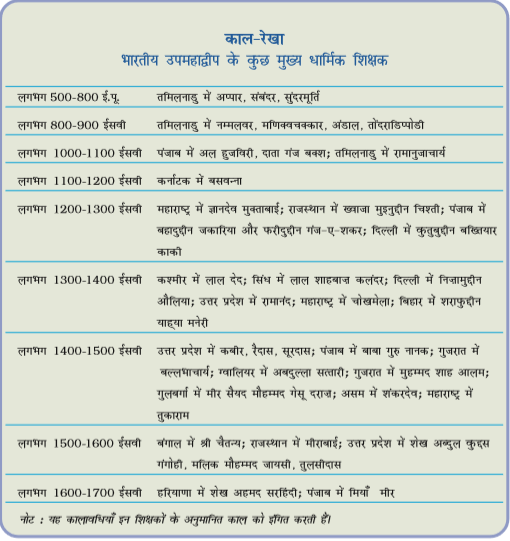

(लगभग आठवीं से अठारहवीं सदी तक)

इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएँ हैं जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यह रचनाएँ जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गईं। ये परंपराएँ प्रवाहमान थीं–अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया अपितु उन विचारों को, जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है।

इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों (जो उनके संप्रदाय से थे) द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि यह जीवनियाँ अक्षरशः सत्य नहीं हैं तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ-प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे।

जैसाकि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं।

चित्र 6.1

मणिक्वचक्कार की बारहवीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्तिगान की रचना करते थे।

1. धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा-जमुनी बनावट

"महान" और "लघु" परंपराएँ

"महान" और "लघु" जैसे शब्द बीसवीं शताब्दी के समाजशास्त्री राबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने "महान" परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें "लघु" परंपरा के नाम से अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण परिवर्तन हुए।

हालाँकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते तथापि वे इन शब्दों में जो पदसोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिह्न के साथ प्रस्तुत करना जैसे "लघु" और "महान"।

1.1 पूजा प्रणालियों का समन्वय

वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएँ कार्यरत थीं। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएँ और पद्धतियाँ "महान" संस्कृत-पौराणिक परिपाटी तथा "लघु" परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम हैं।

इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, उड़ीसा में मिलता है जहाँ मुख्य देवता को बारहवीं शताब्दी तक आते-आते जगन्नाथ (शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी), विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया।

चित्र 6.2

यह आकृति (दाहिने) जगन्नाथ की है जो अपनी बहन सुभद्रा (मध्य) और भाई बलराम (बाएँ) के साथ हैं।

यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 (अध्याय चार) से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था।

समन्वय के एेसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई–कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनीं और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आईं।

अधिकाशंतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी–इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण "हिंदू" के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालाँकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, इसकी तुलना इनके विशद, पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत, वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्टदेव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अकसर तनावपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे।

चित्र 6.3

बौद्ध देवी, मारिची की मूर्ति (लगभग दसवीं शताब्दी, बिहार)। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग एक हज़ार वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में, मंदिरों में इष्टदेव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेमभाव में तल्लीन हो जाना, दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है।

चर्चा कीजिए...

अपने शहर या गाँव में पूजित देवी-देवताओं के नाम और उनके चित्रण पर विचार कीजिए। उनकी उपासना से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या कीजिए।

2. उपासना की कविताएँ प्रारंभिक भक्ति परंपरा

आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि एेसे नेता के रूप में उभरे जिनके आस-पास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और "निम्न वर्णों" को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है।

दूसरे स्तर पर, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बाँटते हैं : सगुण (विशेषण सहित) और निर्गुण (विशेषण विहीन)। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी।

2.1 तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत

प्रारंभिक भक्ति आंदोलन (लगभग छठी शताब्दी) अलवारों (विष्णु भक्ति में तन्मय) और नयनारों (शिवभक्त) के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने ईष्ट की स्तुति में भजन गाते थे।

अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवासस्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थस्थल माने गए। संत-कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी।

स्रोत 1

चतुर्वेदी (चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण) और "अस्पृश्य"

यह उद्धरण तोंदराडिप्पोडि नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया हैः

चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप (हे विष्णु) उन "दासों" को पसंद करते हैं, जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण-व्यवस्था के परे हों।

क्या आपको लगता है कि तोंदराडिप्पोडि जाति व्यवस्था के विरोधी थे?

स्रोत 2

शास्त्र या भक्ति

यह छंद अप्पार नामक नयनार संत की रचना है:

हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो

तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का?

तुम केवल मारपेरू के स्वामी (शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं।) को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो।

क्या ब्राह्मणों के प्रति तोंदराडिप्पोडि और अप्पार के विचारों में समानता है अथवा नहीं?

2.2 जाति के प्रति दृष्टिकोण

कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें "अस्पृश्य" माना जाता था।

अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्त्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरणस्वरूप, अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयिरादिव्यप्रबंधम् का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे।

2.3 स्त्री भक्त

संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे (और आज भी गाए जाते हैं)। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेमभावना को छंदों में व्यक्त करती थीं। एक और स्त्री शिवभक्त करइक्काल अम्मइयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालाँकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्या नहीं बनीं। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी।

भक्ति साहित्य का संकलन

दसवीं शताब्दी तक आते-आते बारह अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया जो नलयिरादिव्यप्रबंधम् ("चार हज़ार पावन रचनाएँ") के नाम से जाना जाता है। दसवीं शताब्दी में ही अप्पार संबंदर और सुंदरार की कविताएँ तवरम नामक संकलन में रखी गईं जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ।

स्रोत 3

एक राक्षसी?

यह उद्धरण कराइक्काल अम्मइयार की कविता से लिया गया है, जहाँ वे स्वयं का वर्णन कर रही हैंः

राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली

बाहर निकली आँखें, सफेद दाँत और भीतर धँसा उदर

लाल केश और आगे निकले दाँत,

लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है।

वन में विचरते समय चीखना और

क्रंदन यह अलंकटु का वन है,

जो हमारे पिता (शिव) का घर है।

वह नृत्य करते हैं..... उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं।

उनके अंग शांत हैं।

उन उपायाें की सूची बनाइए जिन उपायों से कराइक्काल अम्मइयार अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। किस भाँति यह उपाय स्त्री सौंदर्य की पारंपरिक अवधारणा से भिन्न हैं।

2.4 राज्य के साथ संबंध

अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्राब्दी ईसवी के आरंभ में कई महत्त्वपूर्ण सरदारियाँ थीं। इसी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य (छठी से नवीं शताब्दी ईसवी) शामिल थे। हालाँकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा-कदा ही हासिल होता था।

एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषयवस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल (नवीं से तेरहवीं शताब्दी) सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि-अनुदान दिए।

चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना।

नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियाँ सुसज्जित थीं। इस तरह इन लोकप्रिय संत-कवियों की परिकल्पना को, जो जन-भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया।

इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने एेसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ (तवरम) के रूप में करने का भी ज़िम्मा उठाया। 945 ईसवी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएँ एक शिव मंदिर में स्थापित करवाईं। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था।

चित्र 6.5

नटराज के रूप में शिव

चर्चा कीजिए...

आपको क्यों लगता है कि शासक भक्तों से अपने संबंध को दर्शाने के लिए उत्सुक थे?

3. कर्नाटक की वीरशैव परंपरा

बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना (1106-68) नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव (शिव के वीर) व लिंगायत (लिंग धारण करने वाले) कहलाए।

आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्त्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चाँदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्योपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएँगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं।

लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के "दूषित" होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिह्न लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए।

स्रोत 4

अनुष्ठान और यथार्थ संसार

यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन हैः

जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं

यदि असली साँप आ जाए तो कहते हैं "मारो-मारो"।

देवता के उस सेवक को, जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं "चले जाओ! चले जाओ।"

किन्तु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती, वे व्यंजन परोसते हैं।

अनुष्ठानों के प्रति बासवन्ना के रवैये की व्याख्या कीजिए। वे किस तरह श्रोता को अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हैं।

नए धार्मिक विकास

मध्यवर्ती शताब्दियों में 2 मुख्य विकास देखने में आए। एक ओर तो तमिल भक्तों (खासतौर से वैष्णव) के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरे, तेहरवीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ।

4. उत्तरी भारत में धार्मिक उफ़ान

इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ चौहदवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है?

कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्त्वपूर्ण स्थान था और वे एेहिक तथा आनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया।

इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साँचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। एेसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्त्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की माँग बढ़ी।

उलमा (आलिम का बहुवचन) इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी ज़िम्मेदारी निभाते थे।

अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएँ उस रूप में विकसित हुईं जिस तरह आज भी प्रयोग में लाईं जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे।

इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत (तेरहवीं शताब्दी) की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफ़ियों का आगमन (अनुभाग 6) इन परिवर्तनों का एक महत्त्वपूर्ण अंग था।

चित्र 6.6

कुरान शरीफ़ के एक पृष्ठ का हिस्सा। यह आठवीं अथवा नवीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है।

5. दुशाले के नए ताने-बाने: इस्लामी परंपराएँ

जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्राब्दी ईसवी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर-पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। सातवीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अकसर इस्लामी विश्व कहा जाता है।

5.1 शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास

इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईसवी में मुहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफ़ा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में (लगभग तेरहवीं शताब्दी ईसवी) तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति सोलहवीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। अठारहवीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे।

सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएँगे। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी।

इस संदर्भ में ज़िम्मी (व्युत्पत्ति अरबी शब्द ज़िम्मा से) अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। ज़िम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जज़िया नामक कर चुका कर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा आप देखेंगे (अध्याय 9), मुगल शासक अपने आपको न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे।

वास्तव में शासक शासितों की तरफ़ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्मसंस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर-मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया। एेसे अनुदान, अनेक मुगल बादशाहों जिनमें अकबर और औरंगज़ेब शामिल थे, द्वारा दिए गए।

शरिया

शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ़ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगम्बर साहब से जुड़ी परंपराएँ जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं।

जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ जहाँ के आचार-व्यवहार भिन्न थे तो क़ियास (सदृशता के आधार पर तर्क) और इजमा (समुदाय की सहमति) को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, क़ियास और इजमा से उद्भूत हुआ।

चित्र 6.7

बादशाह जहाँगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र।

स्रोत 5

खम्बात का गिरजाघर

यह उद्धरण उस फ़रमान (बादशाह के हुक्मनामे) का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया:

हमारे बुलंद और मुकद्दस (पवित्र) ज़ेहन में पहुँचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खम्बायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए (गिरजाघर) एक इमारत की तामीर (निर्माण) करना चाहते हैं; इसलिए यह शाही फ़रमान.... जारी किया जा रहा है.... खम्बायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आएँ और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह ज़रूरी है कि बादशाह के इस फ़रमान की हर तरह से तामील (पालन) हो।

वे कौन लोग थे जिनकी तरफ़ से अकबर को अपने फ़रमान की बेअदबी का अंदेशा था?

स्रोत 6

चित्र 6.8

एक खोजकी पाण्डुलिपि।

खोजकी लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोजकी लिपि स्थानीय लंडा (व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि) से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग, सभी लंडा का प्रयोग करते थे।

5.2 लोक प्रचलन में इस्लाम

इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूरदराज़ तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों–किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी पाँच मुख्य ‘बातें’ मानीं: अल्लाह एकमात्र ईश्वर है; पैगम्बर मोहम्मद उनके दूत (शाहद) हैं; दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ी जानी चाहिए; खैरात (ज़कात) बाँटनी चाहिए; रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए।

किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अकसर सांप्रदायिक (शिया, सुन्नी) वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः, खोजा इस्माइली (शिया) समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन (व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से) नाम से भक्ति गीत, जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे।

इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट (केरल) के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता (अध्याय 3) और मातृगृहता को भी अपनाया।

एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे–जैसे इमारत का मक्का की तरफ़ अनुस्थापन जो मेहराब (प्रार्थना का आला) और मिम्बर (व्यासपीठ) की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व एेसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है जैसे छत और निर्माण का सामान। (देखिए चित्र 6.9, 6.10 और 6.11)

चित्र 6.9

चित्र 6.10

ईंटों की बनी अतिया मस्जिद, 1609, ज़िला मैमनसिंग, बांग्लादेश।

चित्र 6.11

श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में ‘मुकुट का नगीना’ समझी जाती है।

इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए। यह पेपरमैशी से सजाई गई है।

मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं।

5.3 समुदायों के नाम

हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने आठवीं से चौहदवीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान, शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्मस्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क कहा गया। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसीक नाम से संबोधित किया गया। यदा-कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः, तुर्क और अफ़गानों को शक (अध्याय 2 व 3) और यवन (ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त) भी कहा गया।

इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द म्लेच्छ था जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और एेसी भाषाएँ बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थीं। हालाँकि एेसे शब्दों में हीनभावना निहित थी किंतु उन्हें एक एेसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हों। जैसाकि हमने अध्याय 5 में देखा कि ‘हिंदू’ शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता।

सूफ़ीवाद उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेज़ी शब्द है। इस सूफ़ीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ़। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द ‘सूफ़’ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफ़ी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति ‘सफ़ा’ से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ़। यह भी संभव है कि यह शब्द ‘सफ़ा’ से निकला हो जो पैगम्बर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी।

चर्चा कीजिए...

अपने गाँव अथवा शहर की मस्जिद की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसे बनाने में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है? क्या यह सामग्री स्थानीय स्तर पर मिलती है? क्या इसके कुछ विशिष्ट स्थापत्य लक्षण हैं?

6. सूफ़ीमत का विकास

इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफ़त की बढ़ती विषयशक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, इन्हें सूफ़ी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना (पैगम्बर के व्यवहार) की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद को इंसान-ए-कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफ़ियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की।

6.1 ख़ानक़ाह और सिलसिला

ग्यारहवीं शताब्दी तक आते-आते सूफ़ीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफ़ी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफ़ी अपने को एक संगठित समुदाय-ख़ानक़ाह (फारसी) के इर्द-गिर्द स्थापित करते थे। ख़ानक़ाह का नियंत्रण शेख (अरबी), पीर अथवा मुर्शीद (फारसी) के हाथ में था। वे अनुयायियों (मुरीदों) की भरती करते थे और अपने वारिस (खलीफ़ा) की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा ख़ानक़ाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे।

बारहवीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफ़ी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंज़ीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगम्बर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुँचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था, और सिर मुँड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे।

पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह (फारसी में इसका अर्थ दरबार) उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाने की, खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर, परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स (विवाह, मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन) कहा जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और एेहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई।

ज़्यादातर सूफ़ी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्मस्थान पर हुआ जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया।

वली (बहुवचन औलिया) अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफ़ी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था।

चर्चा कीजिए...

क्या आपके गाँव अथवा शहर में ख़ानक़ाह या दरगाह है? मालूम कीजिए इनकी स्थापना कब हुई थी तथा इनके संग कौन से क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं? क्या एेसे अन्य स्थान हैं जहाँ धार्मिक स्त्री और पुरुष मिलते और रहते हैं?

6.2 ख़ानक़ाह के बाहर

कुछ रहस्यवादियों ने सूफ़ी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। ख़ानक़ाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी, फकीर की ज़िंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था- कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बे-शरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले (बा-शरिया) सूफ़ियों से अलग करके देखा जाता था।

7. उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला

बारहवीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफ़ी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आपको स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया।

7.1 चिश्ती ख़ानक़ाह में जीवन

ख़ानक़ाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया (चौदहवीं शताब्दी) की ख़ानक़ाह के बारे में पता है जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग़ियासपुर में था। यहाँ कई छोटे-छोटे कमरे और एक बड़ा हाल (जमातख़ाना) था जहाँ सहवासी और अतिथि रहते, और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहाँ वह मेहमानों से सुबह-शाम मिला करते थे। आँगन एक गलियारे से घिरा होता था और ख़ानक़ाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने ख़ानक़ाह में शरण ली।

यहाँ एक सामुदायिक रसोई (लंगर) फुतूह (बिना माँगी खैर) पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग–सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजज़ी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया।

शेख निज़ामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में ख़ानक़ाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएँ तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे।

दाता गंज बख्श की कहानी

1039 ईसवी में अबुल हसन अल हुजविरी जो अफगानिस्तान के शहर गज़नी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी कश्फ-उल-महजुब (परदे वाले की बेपर्दगी) जिसमें तसव्वुफ़ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफ़ियों के बारे में बताया गया था।

हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफ़नाया गया। सुल्तान महमूद गज़नी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई।

आज भी हुजविरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय हैं और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है।

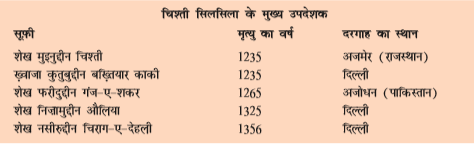

7.2 चिश्ती उपासना: ज़ियारत और कव्वाली

सूफ़ी संतों की दरगाह पर की गई ज़ियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले सात सौ सालों से अलग-अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग पाँच महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं (ऊपर दिया गया चार्ट देखिए) इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख़्वाजा मुइनुद्दीन की है जिन्हें ‘ग़रीब नवाज़’ कहा जाता है।

ख़्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी ज़िक्र चौदहवीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मुहम्मद बिन तुगलक (1324-51) पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे।

सोलहवीं शताब्दी तक आते-आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ चौदह बार आया कभी तो साल में दो-तीन बार, कभी नयी जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर।

चित्र 6.12

शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का सत्रहवीं शताब्दी का एक चित्र।

यह बताइए कि कलाकार शेख साहब और उनके शिष्य में कैसे फर्क डालता है?

अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहाँगीर का स्वागत करते हुए शेख। मनोहर नामक कलाकार का चित्र, लगभग 1615

चित्र में कलाकार के हस्ताक्षर ढूँढ़िए।

उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान-भेंट दिया करते थे, जिनके ब्योरे शाही दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। उदाहरण के लिए, 1568 मेें उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग़ दरगाह को भेंट की। उन्हाेंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई।

नाच और संगीत भी ज़ियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफ़ी संत ज़िक्र (ईश्वर का नाम-जाप) या फिर समा (श्रवण करना) यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्त्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़ें।

मुल्क का चिराग

प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। अठारहवीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग-ए-देहली की दरगाह के बारे में मुरक्का-ए-देहली (दिल्ली की अलबम) में लिखा कि–

शेख सिर्फ देहली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है खासतौर से इतवार के रोज़। दीवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज़ के पास तम्बू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में हँसी-खुशी में समय बिताते हैं।

स्रोत 7

मुगल शहज़ादी जहाँआरा की तीर्थयात्रा 1643

निम्नलिखित गद्यांश जहाँआरा द्वारा रचित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस-अल-अखाह (यानी आत्मा का विश्वस्त) से लिया गया है।

अल्लाहताला की तारीफ़ के बाद.... यह फकीरा जहाँआरा...राजधानी आगरा से अपने पिता (बादशाह शाहजहाँ) के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली.... मैं इस बात के लिए वायदापरस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं दो बार की अख़्तियारी नमाज़ अदा करूँगी... बहुत दिन... मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुज़ारती थी।

वीरवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी हासिल हुई... चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाज़े से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुम्बद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर सात फेरे लिए। आख़िर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था, मैं उतार चुकी थी इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मज़ार के ऊपर रखा।...

जहाँआरा कौन सी चेष्टाओं का ज़िक्र करती हैं जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाते हैं। दरगाह की खासियत को वह किस तरह दर्शाती है?

7.3 भाषा और संपर्क

न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएँ मसनवी लिखीं जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतनसेन की प्रेम कथा के इर्द-गिर्द घूमता है। उनकी आज़माइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का। अक्सर ख़ानक़ाहों में समा के दौरान एेसे काव्यों का वाचन होता था।

सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी (उर्दू का रूप) में लिखी छोटी कविताएँ थीं जो सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गईं थीं। ये रचनाएँ संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा कातते हुए गाई जाती थीं। कुछ और रचनाएँ लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गईं। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गाँवों में जगह पाने में सफल हुआ।

स्रोत 8

चरखानामा

यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है:

जैसे आप रुई लेते हैं,

आप ज़िक्र-ए-जाली करें।

जैसे आप रुई को धुनते हैं,

आप ज़िक्र-ए-कल्बी करें।

जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं,

आप ज़िक्र-ए-आइनी करें।

ज़िक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए।

उसे धागे की तरह गले से उतारें

स्वास के धागे एक-एक गिनें, बहन

चौबीस हज़ार तक गिनें

सुबह-शाम एेसा करें

और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें।

अमीर खुसरो और कौल

अमीर खुसरो (1253-1325) महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल (अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत) का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी और कभी-कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है।

निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली

इस गाने के विचार और अभिव्यक्ति के तरीके जहाँआरा की ज़ियारत (स्रोत 7) में वर्णित विचारों और अभिव्यक्ति के तरीकों से कैैसे समान और भिन्न हैं?

7.4 सूफ़ी और राज्य

चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना माँगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने ख़ानक़ाहों को कर मुक्त (इनाम) भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए।

चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे किंतु इनको सँजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफ़ी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे।

सूफ़ी और राज्य

कुछ अन्य सूफ़ी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुग़लयुगीन नक्शबंदी, राज्य से जुड़े रहे। लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी-कभी सूफ़ी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे।

शासक न केवल सूफ़ी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की माँग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। एेसे समय सुल्तानों ने सूफ़ी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे।

यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की एेहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफ़ी दरगाहों और ख़ानक़ाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे।

सुल्तानों और सूफ़ियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे जैसे झुक कर प्रणाम और कदम चूमना। कभी-कभी सूफ़ी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान-उल-मशेख (अर्थात शेखों में सुल्तान) कह कर संबोधित करते थे।

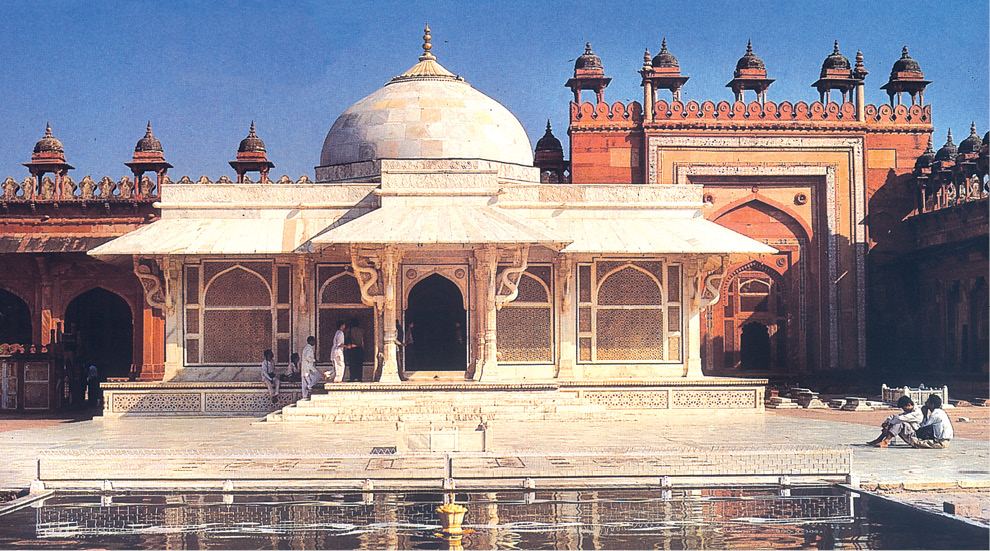

चित्र 6.15

अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्तियों और मुग़ल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी।

शाही भेंट अस्वीकार

यह उद्धरण सूफ़ी ग्रंथ से है जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है:

मेरी (अमीर हसन सिजज़ी) अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके (निज़ामुद्दीन औलिया) कदम चूम सका... इस समय एक स्थानीय शासक ने दो बगीचे और बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही इनके रखरखाव के लिए औज़ार व आवश्यक वस्तुएँ भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैंः "इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है?... हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया।"

फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई "...सुल्तान ग़ियासुद्दीन जो उस समय उलुग़ ख़ान के नाम से जाने जाते थे, शेख फ़रीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और चार गाँवों का पट्टा भेेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख-अल-इस्लाम (फ़रीदुद्दीन) ने कहाः मुझे धन दे दो मैं इसे दरवेशों में बाँट दूँगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है....।"

सूफ़ियों और राज्य के बीच संबंध का कौन सा पहलू इस कहानी से स्पष्ट होता है? यह किस्सा हमें शेख और उनके अनुयायियों के बीच संपर्क के तरीकों के बारे में क्या बताता है?

चर्चा कीजिए...

धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में टकराव के संभावित स्रोत क्या-क्या हैं?

स्रोत 10

एक ईश्वर

यह रचना कबीर की मानी जाती हैः

हे भाई यह बताओ, किस तरह हो सकता है

कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हों?

किसने तुम्हें भ्रमित किया है?

ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता हैः जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हज़रत।

विभिन्नताएँ तो केवल शब्दों में हैं जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं।

कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं।

इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता।

एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को।

वे पूरा जीवन विवादों में ही गँवा देते हैं।

विभिन्न समुदायों के ईश्वर के बीच पार्थक्य के खिलाफ़ कबीर किस तरह की दलील पेश करते हैं?

8. नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति

अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के तीन प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भाँति अभिव्यक्ति मिली।

8.1 दैवीय वस्त्र की बुनाईःकबीर

कबीर (लगभग चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी) इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है।

कबीर की बानी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब (देखिए अनुभाग 8.2) में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। उन्नीसवीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया।

कबीर की रचनाएँ अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में हैं। कुछ रचनाएँ जिन्हें उलटबाँसी (उलटी कही उक्तियाँ) के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गईं कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबाँसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। "केवल ज फूल्या फूल बिन" और "समंदरि लागि आगि" जैसी अभिव्यंजनाएँ कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं।

कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हज़रत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख (अदृश्य), निराकार, ब्रह्मन् और आत्मन् कह कर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द-पदों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शब्द और शून्य, यह अभिव्यंजनाएँ योगी परंपरा से ली गईं हैं।

विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएँ इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्तिभंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएँ ज़िक्र और इश्क के सूफ़ी सिद्धांतों का इस्तेमाल ‘नाम सिमरन’ की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं।

चित्र 6.16

राह-चलते संगीतकार, सत्रहवीं शताब्दी का एक मुग़ल चित्र। यह संभव है कि एेसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे।

क्या ये सभी कविताएँ कबीर द्वारा रची गईं? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषयवस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं।

कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश (उत्तर प्रदेश) की सूफ़ी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं।

यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो सत्रहवीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गईं।

वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर (कबीर का अरबी में अर्थ है महान) को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे।

किंतु कबीर के पद, गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएँ जो दोनों को जोड़ती हैं, स्वीकार नहीं की जा सकतीं। किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण थी।

8.2 बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द

बाबा गुरु नानक (1469-1539) का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गाँव था जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था किंतु वह अपना अधिक समय सूफ़ी और भक्त संतों के बीच गुज़ारते थे। उन्होंने दूर-दराज़ की यात्राएँ भी कीं।

बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया जैसे यज्ञ, आनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिन्दू और मुसलमानों के धर्मग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरू नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शबद के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शबद अलग-अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मरदाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था।

बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना (संगत) के नियम निर्धारित किए जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया; इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा।

एेसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार-व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिह्नित किया। पाँचवें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारियों, बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इन को "गुरबानी" कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दसवें गुरु गोबिन्द सिंह जी ने नवें गुरु तेग बहादुर की रचनाआें को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोबिन्द सिंह ने खालसा पंथ (पवित्रों की सेना) की नींव डाली और उनके पाँच प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोबिन्द सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया।

चित्र 6.17

पंद्रहवीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति। यहाँ कृष्ण को बाँसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थीं।

8.3 मीराबाई, भक्तिमय राजकुमारी

मीराबाई (लगभग पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी) संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थीं जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया। किन्तु वह राजभवन से निकल कर एक परिब्राजिका संत बन गईं। उन्होंने अंतर्मन की भावप्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की।

स्रोत 11

कृष्ण के प्रति प्रेम

यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश हैः

अगर-चंदण की चिता बणाऊँ, अपणै हाथ जला जा।

जल-बल भयी भसम की ढेरी, अपणै अंग लगा जा।

मीरा कहै प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा।।

एक और पद में वह कहती हैंः

राणों जी मेवाड़ो म्हारो काँई करसी,

म्हे तो गोबिंद रा गुण गास्याँ।

राणों जी रूससी गाँव रखासी, हरी रूस्याँ कुमलास्या।।

यह उद्धरण राणा के प्रति मीराबाई के रुख के बारे में क्या बताता है?

कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। एेसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के एेश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा संन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए।

हालाँकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा जिन्हें "नीच जाति" का समझा जाता है।

शंकरदेव

पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को ‘भगवती धर्म’ कह कर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे भगवद् गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थनागृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएँ और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तनघोष भी है।

चर्चा कीजिए...

आपको क्यों लगता है कबीर, बाबा गुरु नानक और मीराबाई इक्कीसवीं शताब्दी में भी महत्त्वपूर्ण हैं?

9. धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण

हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं–जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएँ आदि।

सूफ़ी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत

सूफ़ी ख़ानक़ाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिनमें शामिल हैंः

1. सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ-उल-महजुब इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अलीबिन उस्मान हुजविरी (मृत्यु 1071) द्वारा लिखी गई। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफ़ी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया।

2. मुलफुज़ात (सूफ़ी संतों की बातचीत)ः मुलफुज़ात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद-अल-फुआद है। यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फ़ारसी कवि अमीर हसन सिजज़ी देहलवी ने किया। स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया एक अंश उद्धृत है। मुलफुज़ात का संकलन विभिन्न सूफ़ी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा।

3. मक्तुबात (लिखे हुए पत्रों का संकलन)ः ये वे पत्र थे जो सूफ़ी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिसे वह अन्य लोगों के साथ बाँटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा सत्रहवीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी (मृत्यु 1624) के लिखे मक्तुबात-ए-इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं।

4. तज़किरा (सूफ़ी संतों की जीवनियों का स्मरण)ः भारत में लिखा पहला सूफ़ी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार-उल-औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी (मृत्यु 1642) का अख्बार-उल-अखयार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और सूफ़ी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं।

यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका ज़िक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएँ एेसी थीं जिनमें संप्रेेषण के दौरान संशोधन हो गया, व कुछ संदेश एेसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए।

जैसा हमने देखा (अध्याय 1 और 4) मूर्तिकला और स्थापत्यकला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो।

धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है, और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल, स्पष्ट भाषा में हैं जैसे कि बसवन्ना के वचन जबकि कुछ अन्य अलंकृत फ़ारसी में लिखे गए मुग़ल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल-पाठ को समझने के लिए तरह-तरह का कौशल चाहिएः

कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है।

लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ आज भी पनप रही हैं। परिपाटी की यह निरन्तरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है क्योंकि वे सामयिक आचार-व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है और साथ ही उस परम्परा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं किंतु चूँकि ये परंपराएँ आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएँ भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं।

उत्तर दीजिए (लगभग 100-150 शब्दों में)

1. उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं?

2. किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शोंकासम्मिश्रण है?

3. बे शरिया और बा शरिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर, दोनों को स्पष्ट कीजिए।

4. चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की?

5. कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ।

निम्नलिखित पर एक लघ(लगभग 250-300 शब्दोंमें)

6. सूफ़ी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचाराें की व्याख्या कीजिए।

7. क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफ़ी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया?

8. उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफ़ी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया?

9. इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं पाँच स्रोतों का अध्ययन कीजिए और उनमें निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों पर चर्चा कीजिए।

मानचित्र कार्य

10. भारत के एक मानचित्र पर, 3 सूफ़ी स्थल और 3 वे स्थल जो मंदिरों (विष्णु, शिव तथा देवी से जुड़ा एक मंदिर) से संबद्ध हैं, निर्दिष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य (कोई एक)

11. इस अध्याय में वर्णित किन्हीं 2 धार्मिक उपदेशकों/चिंतकों/संतों का चयन कीजिए और उनके जीवन व उपदेशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इनके समय, कार्यक्षेत्र और मुख्य विचारों के बारे में एक विवरण तैयार कीजिए। हमें इनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है और हमें क्यों लगता है कि वे महत्त्वपूर्ण हैैं।

12. इस अध्याय में वर्णित सूफ़ी व देव स्थलों से संबद्ध तीर्थयात्रा के आचारों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कीजिए। क्या यह यात्राएँ अभी भी की जाती हैं? इन स्थानों पर कौन लोग और कब-कब जाते हैं? वे यहाँ क्यों जाते हैं? इन तीर्थयात्राओं से जुड़ी गतिविधियाँ कौन सी हैं?

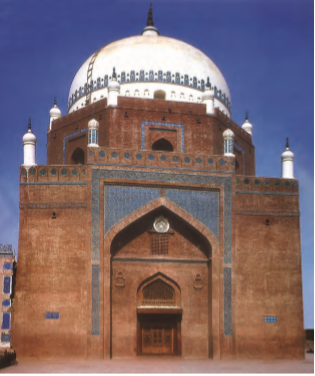

चित्र 6.18

शेख़ बहाउद्दीन ज़कारिया की दरगाह, मुल्तान (पाकिस्तान)

यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इन्हें पढ़िएः

- रिचर्ड एम. एेटन (संपा.) 2003 इंडियाज़ इसलामिक ट्रेडिशन्स, अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली

- जॉन स्ट्रेटन हावले, 2005 थ्री भक्ति वाइसिस मीराबाई, सूरदास एंड कबीर इन देयर टाइम्स एंड अवर्स, अॉक्सफोर्ड यूनिवसिटी प्रेस न्यू दिल्ली

- डेविड एन. लोरेंज (संपा.), 2004 रिलिजियस मूवमेंट्स इन साउथ एशिया 600-1800, अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली

- ए.के. रामानुजन, 1981 हाइम्स फॉर दि ड्राउनिंग, पेंगुइन, न्यू दिल्ली

- एन्नेमरी शिमेल, 1975 मिस्टीकल डाइमेंशन्स अॉफ इसलाम, यूनिवर्सिटी अॉफ नॉर्थ कारोलीन प्रेस, चैपल हिल

- डेविड स्मिथ, 1998 द डांस अॉफ शिवाः रिलिजन आर्ट एंड पोइट्री इन साउथ इंडिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली

- कारलोटे वोडेविले, 1997 ए वीवर नेम्ड कबीर,अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली