Table of Contents

अध्याय चौदह

विभाजन को समझना

राजनीति, स्मृति, अनुभव

चित्र 14.1

विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, ‘शरणार्थी’ बनकर रह गए। उनको अपनी रेशा-रेशा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी।

हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी ख़ुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश-भारत के दो संप्रभु राज्यों, भारत और पाकिस्तान (जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे), में बँटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जानें गईं, कइयों की जिंदगियाँ पलक झपकते बदल गईं, शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और एेसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था।

इस अध्याय में हम 1947 के बँटवारे का अध्ययन करेंगे ः यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से ’50 की काल-अवधि में (और 1950 के बाद भी) आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के ज़रिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फ़ायदों और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के एेसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। एेसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और क़िस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दुबारा लौटेंगे।

चित्र 14.2

कैमरे की तसवीरों से हमें उस समय की हिंसा का एहसास होता है।

1. बँटवारे के कुछ अनुभव

यहाँ तीन घटनाएँ दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुज़रे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल-मिलाप से रहते आए थे उन्होंने 1947 में एक-दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया।

स्रोत 1

"मैं तो सिर्फ़ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ क़र्ज़ चुका रहा हूँ"

शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार हैः

मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना ज़रूरी था, उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहय्या करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फ़ोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुँचने के पहले ही बड़े क़ायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, ‘लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़-बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं?’ अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपककर अपनी नमाज़ी टोपी उठाई और कहा, ‘अभी तो मुझे तुरंत नमाज़ के लिए जाना है पर लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा।’ आधे घंटे बाद अपने दफ़्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाईः

‘हाँ, आपका सवाल। मैं.... मेरा मतलब है मेरे वालिद जम्मू से थे, जम्मू ज़िले के एक छोटे-से गाँव के बाशिंदे। इस गाँव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गाँव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गाँव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे ख़ानदान को वे पहले ही इस क़त्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूँढ़ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख़याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राज़ी तो हुईं, मगर बोलीं, ‘बेटा, अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे-पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूँगी। बेटा सारी रात मुर्दों के बीच एेसे ही लेटे रहना और सुबह पौ फटते ही जी-जान से सियालकोट की तरफ़ दौड़ जाना।

‘मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थीं। अब्बा चुपचाप ज़मीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दीं। कोई घंटे भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया ‘किसी में कुछ जान बची है?’ और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, ‘अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है।’ उसने राइफ़ल का कुंदा ज़ोर से अब्बा की उँगलियों पर दे मारा। अब्बाजी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिलकुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वे एेसा करने में कामयाब रहे, तभी दंगाइयों में से कोई बोला, ‘अरे, एक घड़ी ही तो है। चलो, चलो यहाँ से, अँधेरा होने लगा है।’ अब्बाजी की तक़दीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुँचने तक वे रुके ही नहीं।

‘मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ़ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज़ चुका रहा हूँ।’

मैंने कहा, ‘मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख ख़ानदान से या हद से हद एक मिले-जुले हिंदू-सिख ख़ानदान से हूँ।’

‘मैं ठीक-ठाक नहीं जानता कि आपका मज़हब क्या है? आप केश भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं। सो, मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं और मैं जो थोड़ा-बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था।’

स्रोत 2

"बरसों हो गए, मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला"

शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है ः

मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, ‘आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक क़िस्सा सुना सकता हूँ।’ इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया–

‘पचास के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी।’ मैं ध्यान से सुन

रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का (छोटी चिट्ठी) दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरियट के पास वाले कथीड्रल (बड़ा गिरजाघर) को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, "सरदार जी, पहाड़गंज का रास्ता किधर से है?"

उन्होंने पूछा, "तुम शरणार्थी हो?"

"नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इक़बाल अहमद हूँ।"

"इकबाल अहमद..... लाहौर से?! रुको, रुको!"

वह "रुको!" की आवाज मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया। ये सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी-भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर भींच लिया। भीगी आँखों से उसने कहा, "बरसों हो गए, मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं।"

चित्र 14.3

एक करोड़ से ज़्यादा लोग अपने-अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए

स्रोत 3

"ना, नहीं! तुम कभी हमारे नहीं हो सकते"

शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है ः

मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह ग़लती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं क़ौम की ख़िदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूँगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूँ तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आपको भरसक रोकते-रोकते भी उसके मुँह से निकल गया,

"ओह, हिंदुस्तानी, मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं।" मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आपको दक्षिण एशियाई मानता हूँ, पर वह अड़ा रहा, "ना, नहीं! तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गाँव-का-गाँव साफ़ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन है, और हमेशा रहेंगे।"

⇒

(1)प्रत्येक स्रोत से आपस में बातचीत करने वाले इन लोगों के रुख़ के बारे में हमें क्या पता चलता है?

(2) ये कहानियाँ लोगों की विभाजन- संबंधी विभिन्न स्मृतियों के बारे में हमें क्या बताती हैं?

(3) इन लोगों ने ख़ुद को और एक-दूसरे को कैसे पेश किया और पहचाना?

⇒ चर्चा कीजिए...

विभाजन संबंधी लेखन में एेसी कहानियों के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए।

2. एेतिहासिक मोड़

2.1 बँटवारा या महाध्वंस (होलोकॉस्ट)

अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बँटवारे के दौरान हुई चौतरफ़ा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ। करोड़ों उजड़ गए, रातों-रात अजनबी ज़मीन पर "रि.फ्यूजी" (शरणार्थी) बनकर रह गए। इनसानी नुक़सान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 2,00,000 से 5,00,000 तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच राताें-रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस "छाया सीमा" (Shadow Lines, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के दो दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी) से ठोकर खाई, वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल-असबाब हाथ से जाते रहे, दोस्त-रिश्तेदार बिछड़ गए, वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए, बचपन की यादें उनसे छीन ली गईं। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित, ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए।

चित्र 14.4

बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामान के साथ, 1947

क्या यह महज़ एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित, संवैधानिक फ़ैसला, आपसी रज़ामंदी के आधार पर इलाक़े और संपत्तियों का सामान्य बँटवारा भर था? या इसे 16 माह का गृहयुद्ध कहा जाए क्योंकि पाले के दोनों तरफ़ पूरी-की-पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफ़ाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थीं और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे? ज़िंदा बच जाने वाले 1947 को अकसर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं ः "माशल-ला" (मार्शल लॉ), "मारामारी", और "रौला", या "हुल्लड़"। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगज़नी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार "महाध्वंस" (होलोकॉस्ट) शब्द का उल्लेख किया है। ज़ाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं।

बहरहाल, क्या ये संज्ञाएँ और शब्द सही हैं?

आपने कक्षा 9 में नात्सी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज़ से देखें तो सन् सैंतालीस में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा, उसकी भीषणता को "होलोकॉस्ट" शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि "विभाजन", "बँटवारे" या

"त.कसीम" जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा ज़िक्र क्यों आता है? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फ़र्क़ नहीं था या अगर था तो उसे नज़रअदांज़ कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफ़ाए की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली जबकि नात्सी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के व.क्त जो "नस्ली सफ़ाया" हुआ, वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुज़ारी थी।

2.2 रूढ़ छवियों (Stereotypes) की ताक़त

भारत में पाकिस्तान से नफ़रत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफ़रत करने वाले दोनों ही बँटवारे की उपज हैं। कई बार ग़लतफ़हमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफ़ादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर-भारतीय, अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। पत्रकार आर. एम. मर्फ़ी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ छवियों (stereotypes) की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी (एक ईश्वर की पूजा करने वाले) और मांसाहारी होते हैं जबकि हिंदू काले, कायर, बहु-ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालाँकि इनमें से कुछ छवियाँ विभाजन से भी पहले की हैं लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला है। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद ग़लतफ़हमियों की बार-बार आलोचना करते रहे हैं लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते।

विभाजन ने एेसी स्मृतियाँ, घृणाएँ, छवियाँ और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ़ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही हैं। ये नफ़रतें सामुदायिक टकरावों में साफ़ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को ज़िंदा रखने का काम किया है। बँटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फ़ासले को और गहरा करने के लिए बार-बार दोहराते हैं। वे लोगों के ज़हन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक-दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं।

पाकिस्तान और भारत के संबंध बँटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। उन प्रलयंकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ़ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है।

⇒ चर्चा कीजिए...

अगर आपने कोई विभाजन संबंधी कहानियाँ सुनी हैं तो उन्हें याद कीजिए। यह सोचिए कि विभिन्न समुदायों के बारे में आपकी अवधारणाएँ इन कहानियों से कैसे बनीं?

कल्पना कीजिए कि अलग-अलग समुदायों के लोग एक ही कहानी को कैसे बयान करेंगे?

चित्र 14.5

लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे वे उठाकर ले जा सकते थे।

उजड़ने में लोगों को गहरे नुक़सान का अहसास हुआ। जहाँ वे पीढ़ियों से रह रहे थे, उन स्थानों से उनका विच्छेद हो गया।

3. विभाजन क्यों और कैसे हुआ?

3.1 एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण?

कुछ इतिहासकार, भारतीय भी और पाकिस्तानी भी, यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएँ मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू-मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेल-जोल के लंबे इतिहास के साथ-साथ चला है। फिर, यह भी महत्त्वपूर्ण है कि हिंदू-मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू-मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है।

लखनऊ समझौता

दिसम्बर 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग (जिसे इस समय यू.पी. में आधारित "युवा पार्टी" नियंत्रित करती थी) के आपसी ताल-मेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया।

आर्य समाज

19वीं सदी के आख़िरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू "सुधार" आंदोलन ख़ासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था।

कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बँटवारा एक एेसी सांप्रदायिक राजनीति का आख़िरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेज़ों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों, (जिनका 1919 में विस्तार किया गया), का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनितिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज़ फ़ायदे पहुँचाएँ। इस तरह से, उभरती हुई आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद (आस्था) के फ़र्क़ों पर केंद्रित नहीं थे। अब अकसर धार्मिक अस्मिताएँ समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गईं। हालाँकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा-खासा असर पड़ा, हमें इनके महत्त्व को बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बँटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है।

20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएँ कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को "मस्जिद के सामने संगीत", गो-रक्षा आंदोलन, और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें (यानी कि नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना) जैसे मुद्दों पर ग़ुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग़ (प्रचार) और तंज़ीम (संगठन) के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे-जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने-अपने समुदायों में, लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ़ लामबंद करते हुए, ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से समुदायों के बीच फ़र्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियाँ भी निर्मित होती गईं।

फिर भी एेसा कहना सही नहीं होगा कि बँटवारा केवल सीधे-सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। गर्म हवा फ़िल्म के नायक ने ठीक ही कहा "सांप्रदायिक कलह तो सन् 1947 से पहले भी होती थी लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े"। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फ़र्क है और बँटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा।

मस्जिद के सामने संगीत ः किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज़ के व.क्त मस्जिद के बाहर संगीत के बजाए जाने से हिंदू-मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज़ या इबादत में ख़लल मानते थे।

सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है?

हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गाँव, शहर, ज़िला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएँ बोलते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व-नागरिक भी हैं। परिवारों की आय में फ़र्क होते ही हैं, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश का कोई न कोई धर्म है और हमारी ज़िंदगी में जाति की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में, हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं (जैसे धर्म) को ज़्यादा महत्त्वपूर्ण मान बैठते हैं। लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता।

सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। एेसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मज़बूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मान कर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग एेसी पहचान लेकर पैदा हुए हों, मानो अस्मिताएँ इतिहास और समय के दौर से गुज़रते हुए बदलती नहीं हैं। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फ़र्क़ों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर ज़ोर देती है, और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए प्रेरित करती है।

यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिह्नित "गैर" के खिलाफ़ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को ग़ैर बता कर उनका विरोध करती है और एेसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को ग़ैर समझ कर उनके ख़िलाफ़ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहु-धार्मिक देश में "धार्मिक राष्ट्रवाद" शब्दों का अर्थ भी "सांप्रदायिकता" के क़रीब-क़रीब हो सकता है। एेसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़ों के बीज बो रहा है।

3.2 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय

प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराये गये। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12 प्रतिशत लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाईं। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4 प्रतिशत हिस्सा मिल पाया। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली, पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ़ 2 प्राप्त हुईं, और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुईं।

मुस्लिम लीग

मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया। जल्द ही लीग यू.पी. के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की माँग करने लगी।

संयुक्त प्रांत (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिल कर सरकार बनाना चाहती थी। परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस माँग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। एेसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की ज़िद कि लीग को मुसलमानों का "एकमात्र प्रवक्ता" माना जाए उस समय बहुत कम लोगों को मंज़ूर थी। लीग संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था, और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल दस साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसीलिए, इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दीं।

हिंदू महासभा

हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फ़र्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा, हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी।

कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया था क्योंकि मुस्लिम लीग ज़मींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी जबकि कांग्रेस उसको ख़त्म करना चाहती थी यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। न ही कांग्रेस को अपने "मुस्लिम जनसंपर्क" कार्यक्रम में कोई ख़ास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार, कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रैडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए, कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पायी। इतना ही नहीं, तीस के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा ज़ोर देने लगे थे मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। उनके मुताबिक कम-से-कम मध्य प्रांत (वर्तमान मध्य प्रदेश) में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह एेलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश, यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) की ताक़त बढ़ती जा रही थी। तीस के दशक में ही आर.एस.एस. नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक आर.एस.एस. के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1,00,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है।

यूनियनिस्ट पार्टी

पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923-47 के बीच काफ़ी ताकतवर थी।

महासंघ (या परिसंघ) – आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियाँ होती हैं।

3.3 "पाकिस्तान" का प्रस्ताव

पाकिस्तान की स्थापना की माँग धीरे-धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम-बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की माँग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। बल्कि, इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिंकदर हयात ख़ान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेम्बली को संबोधित करते हुए एेलान किया था कि वह एेसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें "यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा...। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में ख़ालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।" उन्होंने संघीय ईकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले-ढाले (संयुक्त) महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया।

पाकिस्तान का नाम

पाकिस्तान अथवा पाक-स्तान (पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बालूचिस्तान) नाम केम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र, चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित दो पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नयी ईकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि, मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर ख़ारिज कर दिया था।

कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की माँग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है जिन्होंने "सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा" लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक "उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य" की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाक़ों को एकीकृत, शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त ईकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे।

3.4 विभाजन का अचानक हो जाना

पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी माँग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम-बहुल इलाक़ों के लिए सीमित स्वायत्तता की माँग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय - केवल सात साल - रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाक़े छोड़कर नयी जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी, वे लौट आएँगे।

शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की माँग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद ख़ुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाज़ी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्वयुद्ध के कारण अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएँ कुछ समय तक टालनी पड़ीं। लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उसके अफ़सरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा।

स्रोत 4

मुस्लिम लीग का प्रस्ताव ः 1940

मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की माँग थी –

‘कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई ईकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाक़ों का फिर से एेसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर-पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उन्हें इकट्ठा करके ‘स्वतंत्र राज्य’ बना दिया जाए, जिनमें शामिल ईकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी।’

⇒ लीग की माँग क्या थी? क्या वह वैसे पाकिस्तान की माँग कर रही थी जैसा हम आज देख रहे हैं?

3.5 युद्धोत्तर घटनाक्रम

जब 1945 में दोबारा वार्ताएँ शुरू हुईं तो अंग्रेज़ इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारणी सभा बनायी जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फ़ैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली माँग काफ़ी आश्चर्यजनक थी क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था (इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे), और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज़ यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेज़ों के प्रति लगातार वफ़ादार रहे थे।

1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एकतरफा सफलता मिली ः 91.3 प्रतिशत गैर-मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी एेसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीतीं और मुस्लिम वोटों में से 86.6 प्रतिशत उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गईं। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग ख़ुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की "एकमात्र प्रवक्ता" होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10-12 प्रतिशत तबके को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेम्बली के चुनावों में तो केवल 1 प्रतिशत लोगों को ही मताधिकार मिला था।

चित्र 14.6

नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गाँधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना।

3.6 विभाजन का एक संभावित विकल्प

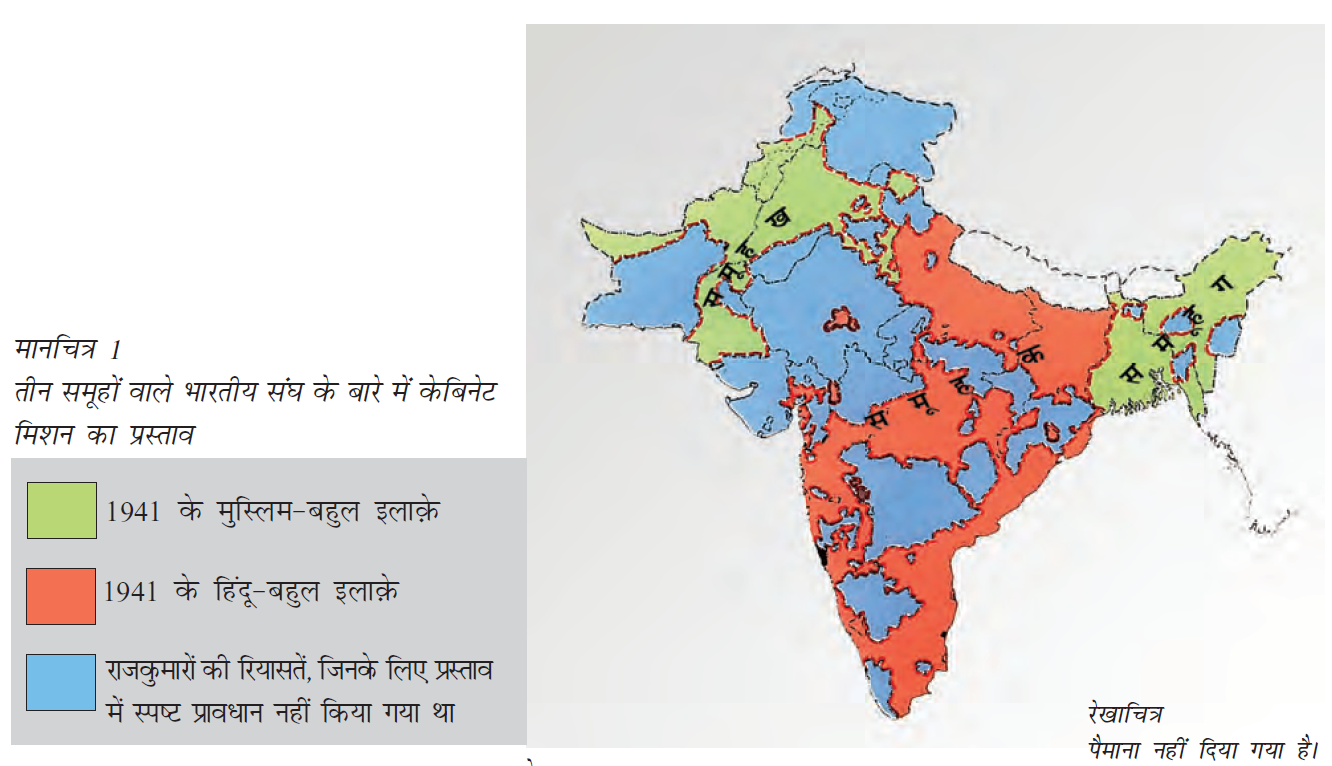

मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की माँग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस केबीनेट मिशन ने तीन महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले-ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का ज़िम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को तीन हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था ः हिंदू-बहुल प्रांतों को समूह ‘क’, पश्चिमोत्तर मुस्लिम-बहुल प्रांतों को समूह ‘ख’ और पूर्वोत्तर (असम सहित) के मुस्लिम-बहुल प्रांतों को समूह ‘ग’ में रखा गया था। प्रांतों के इन खण्डों या समूहों को मिला कर क्षेत्रीय ईकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ उनके पास ही रहने वाली थीं।

शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था। लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर नहीं चल पाया क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग-अलग थी। लीग की माँग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो जिसमें समूह ‘ख’ और ‘ग’ के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। काँग्रेेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएँगे। इस प्रकार, आखिरकार केबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस, दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यम्भावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गाँधी और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (एन.डब्ल्यू.एफ.पी.) के नेता ख़ान अब्दुल गफ्.फ़ार ख़ान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे।

चित्र 14.7

एन.डब्ल्यू.एफ.पी. में महात्मा गाँधी, खान अब्दुल गफ्.फ़ार ख़ान (जिन्हें फ्रंटयिर गाँधी या सीमांत गाँधी कहा जाता था), सुशीला नायर और अमतुस सालेम के साथ, अक्तूबर 1938

3.7 विभाजन की ओर

केबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी माँग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को "प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस" (Direct Action Day) मनाने का एेलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हज़ार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी।

"बीहड़ में एक आवाज़"

महात्मा गाँधी जानते थे कि उनकी स्थिति "बीहड़ में एक आवाज़" जैसी है लेकिन फिर भी वे विभाजन की सोच का विरोध करते रहे ः

किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूँ जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन-रात इसी आग में जल जा रहा हूँ कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूँ। लीग से मेरी गुज़ारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु न मानें...। हिंदू और मुसलमान, दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं। उनका ख़ून एक है, वे एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं, और एक ही ज़बान बोलते हैं।

प्रार्थना सभा में भाषण, 7 सितंबर 1946, कलेक्टेड वर्क्स अॉफ महात्मा गाँधी, खंड 92, पृ. 139

लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो माँग उठायी है वह पूरी तरह गैर-इस्लामिक है और मुझे इसको पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे टुकड़ों में बाँट देना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम, दोनों के शत्रु हैं। भले ही वे मेरी देह के टुकड़े-टुकड़े कर दें, परंतु मुझसे एेसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं ग़लत मानता हूँ।

हरिजन, 26 सितंबर 1946, कलेक्टेड वर्क्स अॉफ महात्मा गाँधी, खंड 92, पृ. 229

⇒ पाकिस्तान के विचार का विरोध करते हुए महात्मा गाँधी ने क्या तर्क दिए?

⇒ चर्चा कीजिए...

भाग 3 को पढ़कर ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान कई कारणों से बना। आपके मत में इनमें से कौन से कारण सबसे महत्त्वपूर्ण थे और क्यों?

मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम-बहुल और हिंदू/सिख-बहुल, दो हिस्सों में बाँटने के प्रस्ताव पर मंज़ूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब मेें मुसलमानों से घिर जाएँगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कमोबेश इस फ़ैसले के हक में थे। बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, वह "मुसलमानों की स्थायी ग़ुलामी" (उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे) की आंशका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमज़ोर थे इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है।

4. क़ानून व्यवस्था का नाश

मार्च 1947 से तक़रीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएँ बिखर चुकी थीं। उसी समय बहावलपुर (पाकिस्तान) में तैनात पेंडेरल मून नाम के एक अफ़सर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगज़नी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई।

चित्र 14.9

1946 के उन रक्त-रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी में हज़ारों लोग मारे गए।

"एक गोली भी नहीं चलायी गयी"

मून ने जो लिखा ः

24 घंटे से भी ज़्यादा व.क्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक-टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाज़ारों को जलाकर राख कर दिया गया जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं चलाई गयी। ...ज़िला मजिस्ट्रेट ने अपने (विशाल पुलिस) बल को शहर में मार्च का आदेश दिया और उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया...।

साल के आख़िर तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर ज़िला चौतरफ़ा रक्तपात में डूबा हुआ था। अंग्रेज़ अफ़सरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे सँभाला जाए। वे फ़ैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशतज़दा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज़ अफ़सरों ने उनसे महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गाँधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफ़सर अपने ही जान-माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज़ भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे।

समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे-जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमज़ोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए।

4.1 महात्मा गाँधी–एक अकेली फ़ौज

इस सारी उथल-पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आख़िरकार रंग लाने लगीं। 77 साल के बुज़ुर्ग गाँधीजी ने अहिंसा के अपने जीवनपर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आज़माया और अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया। उनका फ़ैसला इस यक़ीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल के नोआखली (वर्तमान बांग्लादेश) से बिहार के गाँवों में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोंपड़-पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारें और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को, हिंदू अथवा मुस्लिम, दिलासा दी। अक्तूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गाँधीजी वहाँ गए, पैदल, गाँव-गाँव पहुँचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर, जैसे कि दिल्ली में, उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने क़िले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गाँधीजी के आगमन को "बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने" जैसा महसूस किया। देहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक-दूसरे से कहने लगे थे ः "अब दिल्ली बच जाएगी"।

चित्र 14.10

नोआखली में महात्मा गाँधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गाँव वालों का हुजूम।

28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गाँधीजी गुरुद्वारा सीसगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गये तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चाँदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, "हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चाँदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है?" गाँधीजी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आख़िरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे।

चित्र 14.11

बिहार में एक दंगा पीड़ित गाँव के लोग महात्मा गाँधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

⇒ चर्चा कीजिए...

भारत छोड़ते समय अंग्रेज़ों ने शांति बनाए रखने के लिए क्या किया? महात्मा गाँधी ने एेसे दुःखद दिनों में क्या किया?

मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर, "आसमान की बिजली" जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफ़ाए के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी। मगर हिंसा का यह नंगा नाच आख़िरकार गाँधीजी की शाहदत के साथ ही ख़त्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, "दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी।"

5. बँटवारे में औरतें

5.1 औरतों की "बरामदगी"

पिछले तकरीबन डेढ़ दशक से इतिहासकार बँटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अग़वा किया गया, बार-बार बेचा-ख़रीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नयी ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इनसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फ़ैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं ली गई। अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज़ कर दिया। एक अंदाज़े के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को, "बरामद" किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर ख़त्म हुई।

चित्र 14.12

अपने घरवालों की मौत की ख़बर सुनकर औरतें एक-दूसरे को ढाँढ़स बँधा रही हैं।

दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे।

5.2 "इज़्ज़त" की रक्षा

विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक ख़तरे के काल में किस तरह समुदाय की इज़्ज़त बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज़्ज़त का यह विचार मर्दानगी की एक ख़ास अवधारणा पर आधारित था जिसमें मर्दानगी ज़न (औरत) और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती है। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह ख़ासा पुराना विचार रहा है। मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीज़ों यानी ज़न और ज़मीन को औरों के क़ब्ज़े से बचाए रख सकता है या नहीं। अकसर इन दो सबसे प्राथमिक "संपत्तियों" पर ही टकराव शुरू होता था। और अकसर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती थीं।

स्रोत 6

औरतों की "बरामदगी" का मतलब क्या था

प्रकाश टण्डन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सैंचुरी के नाम से लिखा है। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो, मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है।

एक घटना एेसी हुई कि बँटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक ख़ूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए माँग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे-धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग़ से अपने मारे गए माता-पिता और पिछली ज़िंदगी की यादें क्रमशः धुँधली पड़ने लगीं। वे एक दूसरे के साथ ख़ुश थे और उनके एक बेटा भी हुआ। पर जल्दी ही अपहृत औरतों का पता लगा कर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिसवालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख के गृह-ज़िले जालंधर में पूछ-ताछ की। उसे इसकी ख़बर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुँच गए इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे-अॉर्डर लेने की कोशिश की पर कानून अपनी ही भारी-भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गाँव को भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछ-ताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नज़दीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे-से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया और ख़ुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथा संभव आराम से लिटा दिया और ख़ुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते-जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचगी कराई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज़ बुख़ार आ गया और तीन दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उसे उससे छीन लेंगे।

इसीलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि, "उनकी" औरतों - बीवी, बेटी, बहन - को "शत्रु" नापाक कर सकता है तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक दि अदर साइड अॉफ़ साइलेंस में रावलपिंडी ज़िले के थुआ खालसा गाँव के एक एेसे ही दर्दनाक हादसे का ज़िक्र किया है। बताते हैं कि त.क्सीम के समय सिखों के इस गाँव की 90 औरतों ने "दुश्मनों" के हाथों में पड़ने की बजाय "अपनी मर्ज़ी से" कुएँ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गाँव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फ़ैसले को बहादुरी से स्वीकार किया। बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी "शहादत" पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और ख़ुद को भी उसी साँचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है।

यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के ज़िंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता है जो मरना नहीं चाहती थीं, जिन्हें अपनी इच्छा के ख़िलाफ़ मौत का रास्ता चुनना पड़ा।

⇒ चर्चा कीजिए...

किन विचारों की वजह से विभाजन के दौरान कई निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हुई और उन्होंने कष्ट उठाया?

भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें क्यों ‘अपनी’ महिलाओं की अदला-बदली के लिए तैयार हुईं?

क्या आपको लगता है कि एेसा करते समय वे सही थे?

6. क्षेत्रीय विविधताएँ

अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी इलाक़े से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया? कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे लेकिन विभाजन का सबसे ख़ूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तक़रीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ़ और तक़रीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ़ हाँक दिया गया। और यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच, महज़ दो साल में हो गया।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के बहुत सारे परिवार पचास के दशक और साठ के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान गए एेसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर (अप्रवासी) कहा जाता है, सिंध के कराची-हैदराबाद इलाक़े में बस गए।

बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली-ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर-पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत, बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बँटवारा भी उतना साफ़ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। आख़िरकार, बंगाली मुसलमानों (पूर्वी पाकिस्तानियों) ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के ज़रिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फ़ैसला लिया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। ज़ाहिर है, इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया।

इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएँ भी दिखाई देती हैं। दोनों ही जगह औरतों व लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाक़े की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था।

चित्र 14.13

हताश चेहरे

1947 में पुराने क़िले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे।

कहानी, कविता, फ़िल्म

क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघुकथा, उपन्यास, कविता या फ़िल्म के बारे में जानते हैं? प्रायः एेसा होता है कि बँटवारे से संबंधित साहित्य और फ़िल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुक़ाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के ज़रिए समझने की कोशिश की जाती है। उनकी नियति एक एेसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर उनका कोई वश नहीं था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रमों, लोगों को जो अजीबोग़रीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इनसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीकों का भी ज़िक्र होता है जिनके ज़रिए लोग एेसी मुश्किल घड़ियों का मुक़ाबला करते हैं।

उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार सआदत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा थाः

लंबे अर्से तक मैं देश के बँटवारे से अपनी उथल-पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आख़िरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उस ख़ौफ़नाक सच्चाई को मंज़ूर कर लिया है। इस प्रक्रिया में मैंने इनसान के बनाए हुए लहू के इस समुंदर से अनोख़ी आब वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की- मैंने इनसानों को मारनेवाले इनसानों की एकचित्त धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन क़ातिलों के बहाए गए आँसुओं के बारे में लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इनसानी जज़्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम, और इनके अलावा और भी बहुत-सी बातों को मैंने अपनी किताब सियाह हाशिये में लिखा है।’

विभाजन से संबंधित साहित्य और फ़िल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेज़ी, इन सारी भाषाओं में इस विषय पर ख़ूब काम हुआ है। संभव है आप मंटो, राजिन्दर सिंह बेदी, इन्तेज़ार हुसैन (उर्दू); भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राही मासूम रज़ा (हिंदी); नारायण भारती (सिंधी); संत सिंह सेखों (पंजाबी); नरेन्द्रनाथ मित्रा, सैयद वलीउल्ला (बंगला); ललिताम्बिका अंतरज्ञानम (मलयालम); अमिताव घोष और बाप्सी सिधवा (अंग्रेज़ी) जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हों। अमृता प्रीतम, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बंगला में विभाजन पर यादगार कविताएँ लिखी हैं। संभव है इस विषय पर आप कुछ और फ़िल्में भी देखना चाहें। इस दिशा में आप ऋत्विक घटक (मेघे ढाका तारा और सुबर्णारेखा), एम.एस. सथ्यू (गर्म हवा), गोविन्द निहलानी (तमस), और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या-ई-नई को देख सकते हैं।

⇒ चर्चा कीजिए...

क्या विभाजन से आपके राज्य या किसी पड़ोसी राज्य पर भी असर पड़ा? पता लगाइए कि इससे इलाक़े के मर्द-औरतों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़े और उन्होंने हालात का किस तरह सामना किया।

7. मदद, मानवता, सद्भावना

हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले, इनसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है। इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियाँ उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बँटवारे के व.क्त एक-दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी, नए मौक़ों के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं।

इस लिहाज़ से ख़ुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल हैं। ख़ुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन-रात लग कर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इनसानी जज़्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गाँधीजी पर था। उनमें से एक, मुहम्मद उमर ने ख़ुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था ः "पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती। इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए।"

इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों - लव इज़ स्ट्राँगर देन हेट, ए रिमेम्बेरेंस अॉफ़ 1947 (मुहब्बत नफ़रत से ज़्यादा ताक़तवर होती है ः 1947 की यादें) से पता चलता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह "एक इनसान होने के नाते बिरादर इनसानों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश" थी। उन्होंने 1949 में कराची की दो संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से ज़िक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस काँस्टेबल उन्हें लेकर जहाज़ तक गए और जहाज़ पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। "मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आँखों से आँसू छलक आए थे।"

⇒ चर्चा कीजिए...

इस बारे में और जानकारी जुटाएँ कि किस तरह लोगों ने विभाजन के समय एक-दूसरे को मदद दी और कई लोगों की ज़िंदगी बचाई।

8. मौखिक गवाही और इतिहास

क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है। मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरियाँ, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्योरे – इन सबसे त.क्सीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बँटवारे को पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ़ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का व.क्त था। 1946-1950 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की ज़रूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस (होलोकॉस्ट) की तरह हमें विभाजन को सिर्फ़ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इससे गुज़रने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के ज़रिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हक़ीक़त को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है।

व्यक्तिगत स्मृतियों – जो एक तरह का मौखिक स्रोत है – की एक ख़ूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीक़ी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बँटवारेे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या-क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेज़ों से इस तरह की जानकारियाँ हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज़ नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपार्टों व फ़ाइलों और आला सरकारी अफ़सरों के निजी लेखन से अंग्रेज़ों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफ़ी रोशनी पड़ती है लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसलों से प्रभावित होने वालों के रोज़मर्रा हालात और अनुभवों के बारे में ख़ास पता नहीं चलता।

मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को ग़रीबों और कमज़ोरों – मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता, थुआ खालसा की औरतों, गेहूँ के खाली बोरों को बेच कर चार पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर ख़ुदरा गेहूँ बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जा कर कटक में छोटी-मोटी नौकरी गज़ब की चीज़ दिखाई दे रही थी लेकिन जिसे यह मालूम न था कि "कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में, पेशावर में तो हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं" – के अनुभवों को उपेक्षा के अंधकार से निकाल कर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है।

इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधिायों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास एेसे मर्दों-औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज़ कर दिया जाता था, सहज-स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्यधारा के इतिहास में बस चलते-चलते ज़िक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इनसानों के जीवन और कार्यों को अकसर पहुँच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है।

अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं। वे यह कह कर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अकसर सही नहीं होता। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे समान्यकरण करना, यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुँचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे-छोटे अनुभवों से मुक़म्मल तसवीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ़ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं और यादों में चस्पां रह जाने वाले छोटे-छोटे अनुभव इतिहास की वृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूँढ़ने में अप्रासंगिक होते हैं।

भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में एेसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया। इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख़्त करने और अपवादों को चिह्नित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी, अगर इतिहास में साधारण व कमज़ोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज़ नहीं है कि बँटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा हैं कि अन्य स्रोतों की जाँच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जाँच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूँढ़ने के लिए अलग तरह के स्रोतों को तो ढूँढ़ना ही होगा। मिसाल के तौर पर, सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा "बरामद" की गई औरतों की अदला-बदली और तादाद का पता तो चल जाता है लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ़ वे औरतें ही दे सकती हैं।

लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बँटवारे के बारे में मौखिक ब्योरे ख़ुद-ब-ख़ुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द के अहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है इन अनुभवों से गुज़रने वाले निहायत निजी आपबीती के बारे में बात करने को राज़ी ही न हों। मिसाल के तौर पर, कोई एेसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने ख़ौफ़नाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था? साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झाँकने से आमतौर पर परहेज़ करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारियाँ हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है, सो अलग। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे हैं, इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के "वास्तविक" अनुभवों को "निर्मित" स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है।

निष्कर्षतः, विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि हम उसे एक घटना के साथ-साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को समझ सकें जो उस स्याह ख़ौफ़नाक दौर से गुज़र रहे थे।

चित्र 14.15

न तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और न ही सभी पैदल चल सकते थे।

काल-रेखा

1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मुहम्मद इक़बाल एकीकृत ढीले-ढाले भारतीय संघ के भीतर एक ‘उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य’ की ज़रूरत का विचार पेश करते हैं

1933, 1935 कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाक-स्तान नाम पेश किया

1937-39 ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मत्रिमंडल सत्ता में आए

1940 लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की माँग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है

1946 प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है।

मार्च से जून ब्रिटिश कैबिनेट अपना तीन सदस्य मिशन दिल्ली भेजता है

अगस्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए ‘प्रत्यक्ष कार्यवाही’ के पक्ष में फ़ैसला लेती है

16 अगस्त कलकत्ता में हिंदू-सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है, कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हज़ारों लोग मारे जाते हैं

मार्च 1947 कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू/सिख बहुल हिस्सों में बाँटने के पक्ष में फ़ैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है

मार्च 1947 के बाद अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगते हैं

14-15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है; भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गाँधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं

उत्तर दीजिए (लगभग 100 से 150 शब्दों में)

1. 1940 के प्रस्ताव के ज़रिए मुस्लिम लीग ने क्या माँग की?

2. कुछ लोगों को एेसा क्यों लगता था कि बँटवारा बहुत अचानक हुआ?

3. आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे?

4. विभाजन के ख़िलाफ़ महात्मा गाँधी की दलील क्या थी?

5. विभाजन को दक्षिणी एशिया के इतिहास में एक एेतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है?

निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए

(लगभग 250 से 300 शब्दों में)

6. ब्रिटिश भारत का बँटवारा क्यों किया गया?

7. बँटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे?

8. बँटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली?

9. मौखिक इतिहास के फ़ायदे/नुकसानों की पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है?

मानचित्र कार्य

10. दक्षिणी एशिया के नक्शे पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों में उल्लिखित भाग, क, ख और ग को चिह्नित कीजिए। यह नक्शा मौजूदा दक्षिण एशिया के राजनैतिक नक्शे से किस तरह अलग है?

परियोजना कार्य (कोई एक)

11. यूगोस्लाविया के विभाजन को जन्म देने वाली नृजातीय हिंसा के बारे में पता लगाइए। उसमें आप जिन नतीजों पर पहुँचते हैं उनकी तुलना इस अध्याय में भारत विभाजन के बारे में बताई गई बातों से कीजिए।

12. पता लगाइए कि क्या आपके शहर, कस्बे, गाँव या आस-पास के किसी स्थान पर दूर से कोई समुदाय आकर बसा है (हो सकता है आपके इलाक़े में बँटवारे के समय आए लोग भी रहते हों)। एेसे समुदायों के लोगों से बात कीजिए और अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में संकलित कीजिए। लोगों से पूछिए कि वे कहाँ से आए हैं, उन्हें अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी और उससे पहले व बाद में उनके कैसे अनुभव रहे। यह भी पता लगाइए कि उनके आने से क्या बदलाव पैदा हुए।

यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इन्हें पढ़िए ः

जसोदरा बागची एवं शुभॉरंजन दासगुप्ता (सं.), 2003

द ट्रॉमा एंड दि ट्रायम्फ़ ः जेंडर एंड पार्टीशन इन इर्स्टन इंडिया, स्त्री, कोलकाता

आलोक भल्ला (सं.), 1994

स्टोरीज़ एबाउट द पार्टीशन अॉफ़ इंडिया, खंड, 1, 2, 3 इंडस (हार्पर कॉलिंस), नयी दिल्ली

उर्वशी बुटालिया, 1998

द अदर साइड अॉफ़ वॉयलेंस ः वॉयसेज़ प्ऱηॉम द पार्टीशन अॉफ़ इंडिया, वाइकिंग (पेंगुइन बुक्स), नयी दिल्ली

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, 2001

रिमेम्बरिंग पार्टीशन ः वॉयलेंस, नेशनलिज़्म एंड हिस्ट्री इन इंडिया,

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज

अनिता इंदर सिंह, 2006

द पार्टीशन अॉफ़ इंडिया,

नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली

इयान टालबॉट, 1998

पंजाब एंड द राज, 1849-1947,

मनोहर, दिल्ली