Table of Contents

अध्याय 8

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

परिचय

इस अध्याय में विश्व-राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्त्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्त्वपूर्ण पर्यावरण-आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा और ‘विश्व की साझी विरासत’ जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की बहसों में भारत ने कौन-सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व-राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता (Indigenous people) के इन सवालों से क्या सरोकार हैं और वह क्या सोचती है।

1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया। यहाँ दिए गए चित्रों में वर्षा के वन और गरान (मेनग्रोव्स) देखे जा सकते हैं।

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्योें?

इस पुस्तक में हमने विश्व-राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है, मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें कीं; राज्यशक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातें कीं। अध्याय सात में हमने विश्व-राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं। एेसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व-राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब ज़रा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व-राजनीति के दायरे में आते हैं?

जंगल के सवाल पर राजनीति, पानी के सवाल पर राजनीति और वायुमंडल के मसले पर राजनीति! फिर, किस बात में राजनीति नहीं है!

जंगल के सवाल पर राजनीति, पानी के सवाल पर राजनीति और वायुमंडल के मसले पर राजनीति! फिर, किस बात में राजनीति नहीं है!

अराल के आसपास बसे हज़ारों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य-उद्योग नष्ट हो गया। जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए लेकिन इस समस्या का समाधान न हो सका। दरअसल इस जगह मज़ाक-मज़ाक में लोग एक-दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आये वे अगर एक-एक बाल्टी पानी भी लाते तो यह सागर भर गया होता। (अराल सागर की अवस्थिति देखने समझने के लिए

पृष्ठ 24 पर दिए मानचित्र को देखें।

स्रोतः www.gobartimes.org

दुनिया भर में कृषि-योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य-भंडार घट रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य- उत्पादन में कमी आ रही है।

दुनिया भर में कृषि-योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य-भंडार घट रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य- उत्पादन में कमी आ रही है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानव विकास रिपोर्ट (2016) के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की दो अरब चालीस करोड़ आबादी साफ़-सफ़ाई की सुविधा से वंचित हैं। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानव विकास रिपोर्ट (2016) के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की दो अरब चालीस करोड़ आबादी साफ़-सफ़ाई की सुविधा से वंचित हैं। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं।

प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जलचक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव-विविधता का भंडार भरा रहता है लेकिन एेसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव-विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव-प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं।

प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जलचक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव-विविधता का भंडार भरा रहता है लेकिन एेसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव-विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव-प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं।

धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओज़ोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओज़ोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओज़ोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओज़ोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

पूरे विश्व में समुद्रतटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्रतटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।

पूरे विश्व में समुद्रतटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्रतटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।

आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएँ हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। लेकिन ज़रा फिर से सोचिए। पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। इन मसलों में अधिकांश एेसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व-राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है? इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं।

हालाँकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत् समूह ‘क्लब अॉव रोम’ ने 1972 में ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराये और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण मसला बन गया।

वैश्विक तापवृद्धि

यहाँ अंगुलियों को चिमनी और विश्व को एक लाईटर के रूप में दिखाया गया है। एेसा क्यों?

अपने पास-पड़ोस की एेसी खबरों की कतरनें जुटाएँ जिनमें पर्यावरण और राजनीति के बीच संबंध दिखाई देता हो।

1992 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन से पाँच साल पहले (1987) ‘अवर कॉमन फ्यूचर’ शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर-तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की माँग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो-सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आयी कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्द्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्द्ध पर्यावरण के अलग-अलग अजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओज़ोन परत की छेद और वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वर्मिंग) को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे।

क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नज़रिए में अंतर है?

रियो-सम्मेलन में जलवायु-परिवर्तन, जैव-विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें ‘अजेंडा-21’ के रूप में विकास के कुछ तौर-तरीके भी सुझाए गए। लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी रहीं। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका एेसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। इसे ‘टिकाऊ विकास’ का तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि ‘टिकाऊ विकास’ पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि ‘अजेंडा-21’ का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए, अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं।

विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा

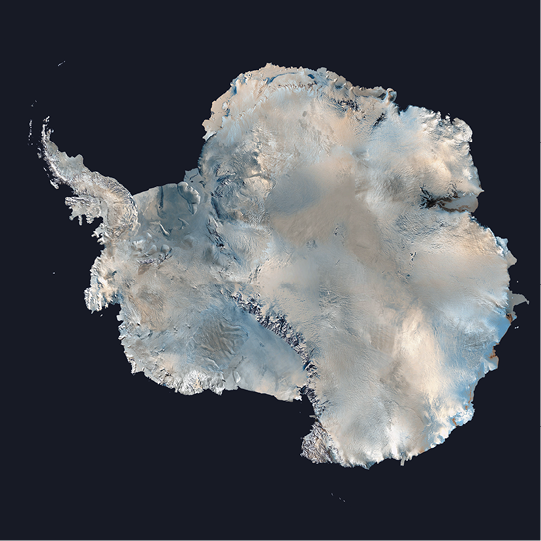

साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआँ या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें ‘वैश्विक संपदा’ या ‘मानवता की साझी विरासत’ कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं।

‘वैश्विक संपदा’ की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि (1959), मांट्रियल न्यायाचार (प्रोटोकॉल 1987) और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार (1991) हो चुके हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय-सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। एेसे में एक सर्व-सामान्य पर्यावरणीय अजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है।

अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है?

अंटार्कटिक महादेशीय इलाका 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26 प्रतिशत हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90 प्रतिशत हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70 प्रतिशत हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र अत्यंत उर्वर है जिसमें कुछ पादप (सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन), समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवनयापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है जो समुद्री आहार शृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाऊस गैस के जमाव का महत्त्वपूर्ण सूचना-स्रोत है। साथ ही, इससे लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है।

विश्व के सबसे सुदूर ठंढ़े और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? इसके बारे में दो दावे किये जाते हैं। कुछ देश जैसे – ब्रिटेन, अर्जेन्टीना, चिले, नार्वे, प्रुांस, अॉस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उलटा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाये गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण-सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं।

1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही हैं। लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं।

बहुत जल्दी ही हमें सुनने को मिलेगा कि चंद्रमा का पर्यावरण भी नष्ट हो गया है।

बहुत जल्दी ही हमें सुनने को मिलेगा कि चंद्रमा का पर्यावरण भी नष्ट हो गया है।

1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टि। इसके कारण पाँच देशों की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और उसमें दरार पड़ गई।

स्रोतःwww.gobartimes.org

दरअसल पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। खेती-किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर-बार छोड़ना पड़ा।

ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्त्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक ज़रूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन-कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए।

क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करें। किन बड़े देशों ने इस पर दस्तखत नहीं किए और क्यों?

साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ

इस संदर्भ में रियो-घोषणापत्र का कहना है कि – "धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व-बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन हैं। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी ख़ास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।’’

जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्रसंघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन अॉन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC-1992) में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप, पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि एेतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो-प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइअॉक्साइड, मीथेन और हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) में इनकी कोई-न-कोई भूमिका ज़रूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांतों तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कंवेंशन अॉन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी।

यह ज़ायज सिद्धांत है! हमारे देश में जारी आरक्षण की नीति की तरह! है न?

यह ज़ायज सिद्धांत है! हमारे देश में जारी आरक्षण की नीति की तरह! है न?

साझी संपदा

साझी संपदा का अर्थ होता है एेसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि एेसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख-रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। उदाहरण के लिए, सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। राजकीय स्वामित्व वाली वन्यभूमि में पावन माने जाने वाले वन-प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रख-रखाव और उपभोग का ठीक-ठीक उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन-प्रदेशों में विद्यमान पावन वन-प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है।

लोग कहते हैं कि लातिनी अमरीका में एक नदी बेच दी गई। साझी संपदा कैसे बेची जा सकती है?

लोग कहते हैं कि लातिनी अमरीका में एक नदी बेच दी गई। साझी संपदा कैसे बेची जा सकती है? भारत के पावन वन-प्रांतर

बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान ‘पावन वन-प्रांतर’ इस चलन के सुंदर उदाहरण हैं। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही ‘पावन वन-प्रांतर’ या ‘देवस्थान’ कहा जाता है। इन पावन वन-प्रांतरों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देशभर की भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द हैं। इन देवस्थानों को राजस्थान में वानी, केंकड़ी और ओरान; झारखंड में जहेरा थान और सरना; मेघालय में लिंगदोह; केरल में काव; उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देव रहतिस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण-संरक्षण से जुड़े साहित्य में ‘देवस्थान’ के महत्त्व को अब स्वीकार किया जा रहा है और इसे समुदाय आधारित संसाधन-प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। ‘देवस्थान’ को हम एेेसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। कुछ अनुसंधानकर्त्ताओं का विश्वास है कि ‘देवस्थान’ की मान्यता से जैव-विविधता और पारिस्थितिकी-संरक्षण में ही नहीं सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। ‘देवस्थान’ की व्यवस्था वन-संरक्षण के विभिन्न तौर-तरीकों से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएँ साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती-जुलती हैं। ‘देवस्थान’ के महत्त्व का परंपरागत आधार एेसे क्षेत्र की आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं। हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ और वन-प्रान्तर भी शामिल हैं। बहुत-से मंदिरों का निर्माण ‘देवस्थान’ में हुआ है। संसाधनों की विरलता नहीं प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी। बहरहाल, हाल के सालों में मनुष्यों की बसाहट के विस्तार ने धीरे-धीरे एेसे ‘देवस्थानों’ पर अपना कब्ज़ा कर लिया है।

नयी राष्ट्रीय वन-नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी है। ‘देवस्थान’ के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब एेसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यावहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग-अलग हैं और ‘देवस्थान’ के उपयोग के उद्देश्यों में भी इनके बीच कोई मेल नहीं।

पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष

भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगीकरण के दौर में ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्ज़न के मामले में इनका कुछ ख़ास योगदान नहीं था। औद्योगीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु-परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्ज़न के मामले में विकसित देशों की भाँति अगली कतार में नज़र आयेंगे। 2005 के जून में ग्रुप-8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाऊस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है। साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन-दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के जलवायु-परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC) के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर एेतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीनहाऊस गैसों के रिसाव की एेतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि ‘विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है।’ हाल में संयुक्त राष्ट्रसंघ के इस नियमाचार (UNFCCC) के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश (जैसे ब्राजील, चीन और भारत) नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के (सन् 2000) के औसत (3.8 टन प्रति व्यक्ति) के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रतिव्यक्ति हो जाएगी।

मैं समझ गया! पहले उन लोगों ने धरती को बर्बाद किया और अब धरती को चौपट करने की हमारी बारी है। क्या यही है हमारा पक्ष?

मैं समझ गया! पहले उन लोगों ने धरती को बर्बाद किया और अब धरती को चौपट करने की हमारी बारी है। क्या यही है हमारा पक्ष?

भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल अॉटो-फ्यूल पॉलिसी’ के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा (Renewable) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्तूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है।

भारत ने पृथ्वी-सम्मेलन (रियो) के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नये और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को ज़रूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश ‘प्रुेमवर्क कन्वेन्शन अॉन क्लाइमेट चेंज’ की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि ‘दक्षेस’ (SAARC) में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनायें ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वज़नी हो सके।

पर्यावरण आंदोलन – एक या अनेक

पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निबटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है हम उस के बारे में जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्त्वपूर्ण पेशकदमियाँ सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की हैं। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नये रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है।

दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अप्रुीका और भारत के वन-आंदोलनों पर बहुत दबाव है। तीन दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है।

खनिज-उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्द्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी हैं। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है; भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन-समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज-उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है।

इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपिन्स है जहाँ कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक अॉस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘वेस्टर्न माइनिंग कारपोरेशन’ के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी अॉस्ट्रेेलिया में हुआ।

इस विरोध के पीछे परमाण्विक शक्ति के मुख़ालफत की भावनाएँ काम कर रही हैं। अॉस्ट्रेेलिया में इस कंपनी का विरोध आस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है।

क्या वन निर्जन होते हैं?

दक्षिणी देशों के वन-आंदोलन उत्तरी देशों के वन-आंदोलनों से एक खास अर्थ में भिन्न हैं। दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं हैं जबकि उत्तरी गोलार्द्ध के देशों के वन जनविहीन हैं या कहें कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से उत्तरी देशों मेें वनभूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है यानी एेसी जगह जहाँ लोग नहीं रहते-बसते। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है यानी एक एेसी चीज जिसे बाग-बगीचे या अभयारण्य में तब्दील कर मनुष्यों से बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ, दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों मेें भी रहते हैं।

वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण अॉस्ट्रेलिया, स्केंडिनेविया, उत्तरी अमरीका और न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में ‘अविकसित निर्जन वन-क्षेत्र’ अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं। इसका यह मतलब नहीं कि दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में ‘विजनपन’ का अभियान एकदम नदारद है। फिलीपिन्स में ‘हरित-संगठनों’ (Green Organisations) ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलायी। भारत में ‘बंगाल-टाइगर’ को बचाने की मुहिम चल रही है क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली थी। अप्रुीका में हाथीदाँत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया। विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में छिड़े हैं। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी ख़ास प्रजाति को बचाने पर रहा है साथ ही इनका जोर निर्जन वन-पर्यावासों को संरक्षण देने पर है। एेसे पर्यावासों से जंतु-प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलती है। विजनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल के दिनों में जैव-विविधता के मसलों का रूप दिया गया है क्योंकि दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में विजनपन की अवधारणा को स्वीकृति मिलना कठिन है। इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (WWF) जैसे संगठनों ने की। एेसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई।

कुछ आंदोलन बड़े बाँधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बाँध-विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है क्योंकि एेसे आंदोलन में नदियों और नदी-घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठायी जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बाँध-विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्द्ध में चला। आस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन प्रैकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही, बाँध-विरोधी आंदोलन भी था।

फिलहाल दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अप्रुीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बाँधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बाँध-विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बाँध विरोधी तथा पर्यावरण-बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानधर्मी हैं क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं।

संसाधनों की भू-राजनीति

‘‘किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है’’ – ‘संसाधनों की भू-राजनीति’ इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू-राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था इसलिए जहाज की शहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी से बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्त्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया।

पूरे शीतयुद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत् आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाये। इसके अंतर्गत संसाधन-दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन-मार्गों के इर्द-गिर्द सेना की तैनाती, महत्त्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हितसाधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुँच अबाध रूप से बनी रहे क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। शीतयुद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज़ ख़ासकर रेडियोधर्मी खनिज़ों से जुड़े व्यावसायिक

फ़ैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल, वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है।

बीसवीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्ज़ा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नज़र आती है। पश्चिम एशिया, ख़ासकर खाड़ी-क्षेत्र विश्व के कुल तेल-उत्पादन का 30 प्रतिशत मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल-भंडार का 64 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही एकलौता क्षेत्र है जो तेल की माँग में ख़ास बढ़ोत्तरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल-भंडार का एक चौथाई हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल-उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल-भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल-भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोज-बीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल-भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं।

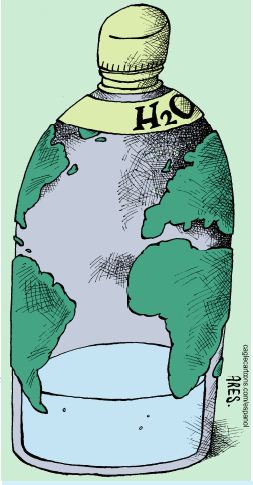

विश्व-राजनीति के लिए पानी एक और महत्त्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही, विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण, संभावना है कि साझे जल-संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हों। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व-राजनीति के कुछ विद्वानों ने ‘जलयुद्ध’ शब्द गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बाँध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है क्योंकि एेसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी। देशों के बीच स्वच्छ जल-संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसका एक उदाहरण है – 1950 और 1960 के दशक में इज़रायल, सीरिया तथा जार्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बाँध के निर्माण को लेकर एक-दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य-संघर्ष होते रहते हैं।

पृथ्वी पर पानी का विस्तार ज़्यादा और भूमि का विस्तार कम है। फिर भी, कार्टूनिस्ट ने ज़मीन को पानी की अपेक्षा ज़्यादा बड़े हिस्से में दिखाने का फैसला किया है। यह कार्टून किस तरह पानी की कमी को चित्रित करता है?

मूलवासी (Indigenous People) और उनके अधिकार

मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें एेसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आये और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के ‘मूलवासी’ आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज़ तथा अपने ख़ास सामाजिक, आर्थिक ढर्रे पर जीवन-यापन करना पसंद करते हैं।

भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व-राजनीति के संदर्भ में क्या हैं? फिलीपिन्स के कोरडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुशे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमरीकी मूलवासियों की संख्या 3 लाख 50 हजार है। पनामा नहर के पूरब में कुना नामक मूलवासी 50 हज़ार की तादाद में हैं और उत्तरी सोवियत में एेसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, अजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं।

हमारे देश में भी पानी को लेकर बड़े झगड़े-टंटे चल रहे हैं। ये संघर्ष उनसे किस तरह अलग है?

भारत में ‘मूलवासी’ के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का आठ प्रतिशत हैं। अपवादस्वरूप कुछेक घुमन्तू जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन-यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे। लेकिन, ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ।

आदिवासी जनता और उनके आंदोलनों के बारे में कुछ ज़्यादा बातें क्यों नहीं सुनायी पड़तीं? क्या मीडिया का उनसे कोई मनमुटाव है?

एक चम्मच पर्यावरण भी!

क्या आपको यह नज़रिया जँचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृतिखोर और लालची दिखाया गया है।

हालाँकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आजादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएँ चलीं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। एेसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।

मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है।

1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली। 1975 में ‘वर्ल्ड काउंसिल अॉफ इंडिजिनस पीपल’ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ में सबसे पहले इस परिषद् को परामर्शदायी परिषद् का दर्ज़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्ज़ा दिया गया है। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है।

चरण

© हर छात्र से कहें कि अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दस वस्तुओं की सूची बनाए।

(इस सूची में कलम/कागज़/इरेजर/कंप्यूटर/पानी आदि के नाम लिए जा सकते हैं।)

© छात्रों से कहें कि वे इन वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा का आकलन करें। कलम/कागज/कंप्यूटर आदि बनी-बनायी चीज़ हो तो छात्र इसमें लगे प्राकृतिक संसाधन की मात्रा बतााएँ। अगर सूची में पानी या इस जैसी कोई चीज हो तो छात्रों से कहें कि प्रति गैलन पानी की पंपिंग और परिशोधन में लगी बिजली की मात्रा की गणना करें। हर छात्र आकलन करे और अंदाज़े से एक मात्रा को लिखे।

अध्यापकों के लिए

* हर छात्र द्वारा बतायी गई संख्या को एकत्र कर लें फिर इसे जोड़ दें ताकि पता लगे कि उक्त कक्षा के छात्रों द्वारा संसाधनों की कितनी मात्रा का उपयोग हुआ (अध्यापक मदद करें और छात्रों को खुद से गणना करने दें)।

* इसी विद्यालय की बाकी कक्षाओं से इस अभ्यास को जोड़ें फिर देश के सभी विद्यालयों के लिए इसका आकलन करें। देश के स्तर पर जो आंकड़ा आए उसका इस्तेमाल दूसरे देशों के स्कूल में उपभोग किए जा रहे संसाधनों की मात्रा से तुलना करने में भी हो सकता है। (अध्यापक के पास पहले से कुछ चुनिन्दा देशों के छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देशों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे विकसित/विकासशील/अविकसित देशों में से हों)

* छात्रों से कहें कि वे उस मात्रा का अनुमान लगाएँ जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। उनसे भविष्य में किए जाने वाले उपभोग की मात्रा का अनुमान लगाने को कहें।

प्रश्नावली

1. पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनें।

(क) विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं।

(ख) पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए ज़रूरी है।

(ग) मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान ख़तरे की हद तक पहुँच गया है।

(घ) इनमें से कोई नहीं।

2. निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या ग़लत का चिह््न लगायें। ये कथन पृथ्वी-सम्मेलन के बारे में हैं –

(क) इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया।

(ख) यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में हुआ।

(ग) वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया।

(घ) यह महासम्मेलनी बैठक थी।

3. ‘विश्व की साझी विरासत’ के बारे में निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं?

(क) धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को ‘विश्व की साझी विरासत’ माना जाता है।

(ख) ‘विश्व की साझी विरासत’ किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते।

(ग) ‘विश्व की साझी विरासत’ के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है।

(घ) उत्तरी गोलार्द्ध के देश ‘विश्व की साझी विरासत’ को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं।

4. रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए?

5. ‘विश्व की साझी विरासत’ का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है?

6. ‘साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ’ से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं?

7. वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं?

8. पृथ्वी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएँ। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें।

9. विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरणों के साथ समझाएँ।