Table of Contents

आजादी के बाद के शुरुआती दो दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही। इस तरह के डाक-टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है। आजकल ऐसे डाक-टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों?

इस अध्याय में...

पिछले दो अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र-निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आइए, अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी। इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फ़ैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल हैं :

- विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थीं और इनको लेकर कौन-से अहम फैसले हुए?

- पहले दो दशकों में हमारे नेताओं ने कौन-सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया?

- इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रहीं और इसकी सीमाएँ क्या थीं?

- बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया?

अध्याय 3

नियोजित विकास की राजनीति

राजनीतिक फ़ैसले और विकास

इस्पात की विश्वव्यापी माँग बढ़ी तो निवेश के लिहाज़ से उड़ीसा एक महत्त्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह-अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह-अयस्क की इस अप्रत्याशित माँग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात-निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात-निर्माताओं के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में ज़रूरी पूँजी-निवेश भी हो जाएगा और रोज़गार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएँगे। लौह-अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं-खासकर इस राज्य के आदिवासी-बहुल जिलों में। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर-बार से विस्थापित होना पडेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन विरोध पर उतारू और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर कार्यालय संवादाता उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई, तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूँजी निवेश को बाधा पहुँचेगी।

इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन-कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? क्या इस मसले को इस भाँति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा-उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? दरअसल, किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए?

राजनीतिक टकराव

इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फ़ैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ-हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फ़ैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम-से-कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर ज़रूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जन-प्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जन-प्रतिनिधियों को ही ऐसे फ़ैसले लेने चाहिए।

पोस्को प्लाट : उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू

कार्यलय संवादाता

भुवनेश्वर: जगतसिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को-इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग माँग कर रहे थे कि एक साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए।

धिंकिया, नुआंगाँव और गढ़कुजंगा ग्राम पंचायत के एक सौ से भी ज्यादा स्त्री-पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने किया था।

साभार : 'द हिंदू', 23 जून, 2006

क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ?

जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अकसर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जिक्र ज़रूर ही पढ़ा होगा। 'दक्षिणपंथ' अथवा 'वामपंथ' शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन-सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। 'वामपंथ' से अमूमन उन लोगों की तरफ़ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफ़दारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुँचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। 'दक्षिणपंथ' से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ारमूलक अर्थव्यवस्था के ज़रिए ही प्रगति हो सकती है-यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैरजरूरी हस्तक्षेप नहीं क्या करना चाहिए।

क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन-से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन-से दक्षिणपंथी थे। आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ़ रखेंगे?

आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फ़ैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फ़ैसला बाकी फ़ैसलों से मुँह फेरकर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फ़ैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यों कहें कि एक 'विज़न' से बँधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक-सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपतिऔर किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल, आर्थिक-संवृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले-इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन-सी भूमिका निभाए? इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन ज़रूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक संवृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक-न्याय पर कितना ज़ोर देना उचित होगा?

इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फ़ैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा करना ज़रूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना ज़रूरी है।

विकास की धारणाएँ

अकसर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए 'विकास' के अर्थ अलग-अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात-संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति, इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए 'विकास' का अर्थ अलग-अलग होगा। इस कारण 'विकास' से जुड़ी कोई भी 'चर्चा' विवादों से परे नहीं होती।

आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुईं। उस वक्त लोग-बाग 'विकास' की बात आते ही 'पश्चिम' का हवाला देते थे कि 'विकास' का पैमाना 'पश्चिमी' मुल्क हैं। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। 'विकास' का अर्थ था ज़्यादा-से-ज्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था, पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूँजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा।

नियोजित विकास की राजनीति

आधुनिकीकरण को संवृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। 'विकास' की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था।

क्या आप यह कह रहे हैं कि 'आधुनिक' बनने के लिए 'पश्चिमी' होना ज़रूरी नहीं है? क्या यह संभव है?

आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी-पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमरीका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच 'शीतयुद्ध' का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत-से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमरीकी तर्ज के पूँजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे।

आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिलकुल साफ़

थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ़ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगीकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक ज़रूरी था।

साभार : हिंदुस्तान टाइम्स

योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू

बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए - विकास योजना बना रहे हैं।

क्या योजना आयोग ने इन उद्देश्यों पर अमल किया है?

योजना आयोग

पिछले साल आपने 'भारतीय संविधान : सिद्धांत और व्यवहार' नाम की किताब पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल, योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना, मार्च 1950 में, भारत सरकार ने एक सीधे-सादे प्रस्ताव के ज़रिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के ज़रिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया थाः

"भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज-रचना को बनाते-बचाते हुए... लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहाँ राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो... राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि

कुछ आगे की... नीति आयोग

भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी2015 को अस्तित्व में आई। इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए वेबसाइट, http:// niti.gov.in से पता करें।

(क) स्त्री और पुरुष, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर-बराबर अधिकार हो।

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बाँटा जाएगा कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो; और

(ग) अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएँ और जनसामान्य की भलाई बाधित हो।

नियोजन

मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला था। यूरोप 'महामंदी' का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था; जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी।

इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल, यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते; वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहाँ पूँजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन, भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे 'बॉम्बे प्लान' कहा जाता है। 'बॉम्बे प्लान' की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हों अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्त्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन-सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई।

शुरुआती कदम

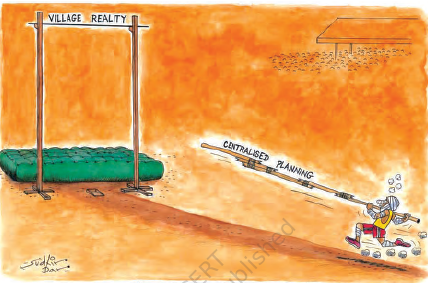

सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधे-सादा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ़ से एक दस्तावेज़ तैयार करेगी, जिसमें अगले पांच सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस

" NEVER - SAY - DIE..."

साभार : सुधीर दर/यूएनडीपी एवं योजना आयोग

योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को दो हिस्सों में बाँटा गया। एक हिस्सा गैरयोजना-व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना-व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पाँच साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तसवीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी।

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज़ भी जारी किया गया। इससे देश में गहमागहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग मसलन-बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेज़ों पर व्यापक बहस-मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुँच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी। लेकिन, इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फ़ैसला किया। हालाँकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएँ सामने आईं लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले दो दशक तक भारत को अपनी चाल 'धीमी' रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा ज़ोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बाँध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि-क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी था। भाखडा-नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आबंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुँचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज़।

योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊँचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोज़गार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूँजी-भंडार कम था। बहरहाल, नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। लेकिन, यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई।

औद्योगीकरण की तेज़ रफ्तार

दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूलमंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल, औद्योगीकरण पर दिए गए इस ज़ोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया।

बहरहाल, इसके साथ कुछ समस्याएँ भी थीं। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज़ से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाज़ार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न-संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी

पी.सी. महालनोबिस

(1893-1972): अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं

सांख्यिकीविद ; भारतीय सांख्यिकी संस्थान (1931) के संस्थापक; दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार; तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आबंटन (प्रतिशत में)

विकेंद्रित नियोजन

ज़रूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे 'केरल मॉडल' कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य-वितरण और गरीबी-उन्मूलन पर ज़ोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक-आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता शत-प्रतिशत है। आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु-दर, मातृ मृत्यु-दर और जन्म-दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा-सुविधा मुहैया है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने 'नव लोकतांत्रिक पहल' नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले (जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में शत-प्रतिशत साक्षरता का अभियान शामिल है)। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों।

योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे-सीधे 'शहरों' की तरफ़दारी होती नज़र आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि-आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए।

मुख्य विवाद

शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गईं उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं।

कृषि बनाम उद्योग

हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें

जे.सी. कुमारप्पा

(1892-1960) : असली नाम जे.सी. कॉर्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट; इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा; महात्मा गाँधी के अनुयायी; गाँधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश; 'इकॉनोमी ऑफ परमानेंस' के लेखक; योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी।

ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कइयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुँची। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गाँधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण पर ज़्यादा ज़ोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठायी थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर इन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है।

कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज़ किए

पाथेर पांचाली

फिल्म की कहानी बंगाल के एक गांव में रहने वाले गरीब परिवार के जीवन संघर्ष को बयान करती है। गरीबी और रोज़मर्रा के संघर्षों से बेखबर दुर्गा तथा उसका छोटा भाई अप्पू जीवन को छोटी-मोटी खुशियों में मशगूल रहते हैं। पाथेर पांचाली गरीबी से जूझ रहे इस परिवार की इच्छाओं और निराशा को बच्चों की आंखों से दिखाती है। फिल्म के अंत में दुर्गा बीमार पड़ जाती है।

उसके पिता हरिहर बाहर गए हुए हैं। पिता जब लौटते हैं तो अपने बच्चों के लिए तरह-तरह की चीजें लाते हैं। वे दुर्गा के लिए एक साड़ी भी लाए हैं लेकिन घर आने पर उन्हें पता चलता है कि दुर्गा इस दुनिया में नहीं रही। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले। इनमें राष्ट्रपति स्वर्णपदक और रजत पदक पुरस्कार (1955) शामिल हैं।

वर्ष : 1955 निर्देशक : सत्यजित रे

कथा : विभूतिभूषण बंदोपाध्याय पटकथा: सत्यजित रे अभिनयः कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, सुबीर बनर्जी, उमा दास गुप्ता, दुर्गा, चुन्नीबाला देवी।

बगैर गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनायी गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बँटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियाँ असफल नहीं हुईं। दरअसल, इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि-संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती।

निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र

विकास के जो दो जाने-माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूँजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले-जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मिश्रित-अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।

प्रस्तुत कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों-लालबहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ काटजू, जगजीवन राम, टी.टी. कृष्णामचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा एवं बी. के.केसकर आदि को दिखाया गया है।

खेती-किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढाँचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए।

इस तरह के मिले-जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी, दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूँजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयद की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीजों के उत्पादन का बाज़ार एक तरह से प्रतिस्पर्धाविहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीजें रखी हैं। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है।

कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहाँ निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल, सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त, मदद गरीबों की होनी चाहिए थी लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया 'मध्यवर्ग' उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई; गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

मुख्य परिणाम

आज़ाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियाँ थीं। इनकी चर्चा यहाँ तीन अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इन के कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया।

बुनियाद

नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएँ इसी अवधि में शुरू हुई। इसमें सिंचाई और बिजली-उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा-नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बाँध परियोजनाएँ शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे- इस्पात संयंत्र, तेल-शोधक

सरकारी प्रचार गाँव तक पहुँचा

"एक तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहाँ की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए, समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी-अच्छी तसवीरें दिखायी जाएँ। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह-जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तसवीरों का मिला-जुला असर काश्तकारों पर बड़े ज़ोर से पड़ता था और भोले-से-भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो-न-हो, इसके पीछे भी कोई चाल है।

शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खासतौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियाँ लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूँ की ऊँची फसल को हँसिये से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई, अपने-आपसे बहुत खुश, कृषि विभाग के से अफसरों वाली हँसी हँस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेज़ी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, "अधिक अन्न उपजाओ।" मिर्जई और बालीवाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्हें अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विद्वान थे, उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गयी थी, और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे, वे भी कम-से-कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हँसती हुई औरत की तसवीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे।

- श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास रागदरबारी का एक हिस्सा। इस उपन्यास का कथाकाल 1960 का दशक है और कथाभूमि है उत्तर प्रदेश का एक गाँव शिवपालगंज।

कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा-उत्पादन आदि-इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढाँचे में भी काफ़ी इजाफ़ा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई। फिर भी, बाद के समय की आर्थिक संवृद्धि (जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि भी शामिल है) इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती।

भूमि सुधार

जहाँ तक कृषि-क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत-बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ।

अरे! मैं तो भूमि सुधारों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की तकनीक समझता था।

खाद्य संकट

1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई। 1940 और 1950 के दशक में ही खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर, जैसे-तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। इसी अवधि में भारत ने दो युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था। यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। इनमें से पाँच जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज एक-तिहाई ही अनाज उपजा रहे थे।

खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण किया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोज़ाना 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34 प्रतिशत बढ़ गई थी। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें भी काफ़ी बढ़ीं। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूँ और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज्यादा दामों में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त 'ज़ोनिंग' या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी।

खाद्य संकट के कई परिणाम हुए। सरकार को गेहूँ का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद (खासकर संयुक्त राज्य अमरीका की) भी स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। पूरी योजना-प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा तथा गर्वबोध को इन बातों से एक धक्का लगा।

कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक-ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो लेकिन भू-स्वामी बहुत ताकतवर थे। इनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागज़ की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की भलमनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है।

इसे गेहूँ क्रांति कहने में क्या हर्ज है? क्या हर चीज़ को 'क्रांति' कहना ज़रूरी है? |

हरित क्रांति

खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य-सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमरीका के। संयुक्त राज्य अमरीका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए ज़ोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू-शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहाँ के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज़ रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे 'हरित क्रांति' कहा जाता है।

इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भू-स्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ (ज्यादातर गेहूँ की पैदावार बढी) और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल, इससे समाज के विभिन्न वर्गों

खोज - बीन

श्रीकांत को अब भी वे दिन बखूबी याद हैं, जब उसके बड़े भाई को राशन की दुकान से सामान लाने के लिए धक्का-मुक्की करनी पड़ती थी। श्रीकांत का परिवार चावल, तेल और केरोसिन के लिए राशन की दुकान पर ही निर्भर था। कई बार ऐसा हुआ कि उसका भाई राशन की लाइन में खड़ा रहा और जब उसकी बारी आई तो पता चला कि राशन खत्म हो गया है। अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से पूछे कि राशनकार्ड कैसा होता है? यह भी जानने का प्रयास करें कि क्या वे कोई सामान अभी भी राशन की दुकान से खरीदते हैं। अपने स्कूल या घर के आसपास राशन की दुकान ढूँढें और यह जानने का प्रयास करें कि गेहूँ, चावल, वनस्पति तेल और चीनी यहाँ किस दाम पर बिक रही हैं। इसके बाद यह जानने का प्रयास करें कि इन वस्तुओं की कीमत खुले बाज़ार में क्या है?

कुछ आगे की... श्वेत क्रांति

'अटरली बटरली डेलीशियस' का जुमला आपने ज़रूर पढ़ा-सुना होगा और वह खुशगवार तसवीर भी देखी होगी जिसमें एक छोटी-सी बच्ची के हाथ में मक्खन लगा टोस्ट होता है। जी हाँ! हम 'अमूल' के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 'अमूल' के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है। 'मिल्कमैन ऑफ़ इंडिया' के नाम से मशहूर वर्गीज कूरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभायी और 'अमूल' की शुरुआत की। गुजरात का एक शहर है 'आणंद'। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध-उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी-उन्मूलन के लिहाज से 'अमूल' नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस 'मॉडल' के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में 'ऑपरेशन फ्लड' के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। 'ऑपरेशन फ्लड' के अंतर्गत सहकारी दूध-उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल, 'ऑपरेशन फ्लड' सिर्फ़ डेयरी-कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। सहकारी दूध-उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है।

और देश के अलग-अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज़ हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज़ से समृद्ध हो गए जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भू-स्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भू-स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे।

बाद के बदलाव

1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड आता है। पाँचवें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस-प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गाँधी जननेता बनकर उभरीं। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएँ आयद हुईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चलीं। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर ज़ोरदार बहसें चलीं।

बहरहाल, सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा लेकिन इसके महत्त्व में कमी आई।

1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3-3.5 प्रतिशत की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का ज़ोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शरू-शरू में लोगों में गहरा विश्वास था लेकिन बदले हए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति-निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्यपुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे।

साभारः शंकर, 27 अगस्त 1961

हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही हम भुखमरी और अभाव से २ पार पा लेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए!

प्रशनावली

- 'बॉम्बे प्लान' के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा बयान सही नहीं है।

- यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लू-प्रिंट था।

- इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था।

- इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी।

- इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था।

- भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन-सा विचार शामिल नहीं था?

- नियोजन

- उदारीकरण

- सहकारी खेती

- आत्मनिर्भरता

- भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार-ग्रहण किया गया था:

- बॉम्बे प्लान से

- सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से।

- समाज के बारे में गाँधीवादी विचार से

- किसान संगठनों की माँगों से

(क) सिर्फ़ ख और घ

(ख) सिर्फ क और ख

(ग) सिर्फ़ घ और ग

(घ) उपर्युक्त सभी

- निम्नलिखित का मेल करें:

| (क) चरण सिंह | (i) औद्योगीकरण |

| (ख) पी.सी. महालनोबिस | (ii) जोनिंग |

| (ग) बिहार का अकाल | (iii) किसान |

| (घ) वर्गीज कूरियन | (iv) सहकारी डेयरी |

- आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया?

- पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी?

- हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें।

- दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या-क्या तर्क दिए गए थे।

- “अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति-निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता।" इस विचार के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए।

- निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें:

आज़ादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ पनपीं। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियाँ अपनाईं और उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए। इसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी पर ज़ायज़ ठहराया गया।

– फ्रैंकिन फ्रैंकल

- यहाँ लेखक किस अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है? ऐसे अंतर्विरोध के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे?

- अगर लेखक की बात सही है तो फिर बताएँ कि कांग्रेस इस नीति पर क्यों चल रही थी? क्या इसका संबंध विपक्षी दलों की प्रकृति से था?

- क्या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और इसके प्रांतीय नेताओं के बीच भी कोई अंतर्विरोध था?