Table of Contents

अध्याय 5

सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप

हमने पिछले दो अध्यायों में परिवार, जाति, जनजाति और बाज़ार जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया। तीसरे और चौथे अध्याय में इन संस्थाओं का समुदायों को बनाने तथा समाज को बनाए रखने में इनकी भूमिका के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के उतने ही महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे कि समाज के भीतर असमानता एवं बहिष्कार का सृजन करने एवं उसे कायम रखने में इनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे।

भारत में जन्मे और यहीं पले-बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। हम गलियों में और रेलवे प्लेटफॅार्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे-छोटे बच्चों को घरेलू नौकर, भवन निर्माण के काम में कार्य करते हुए, सड़क के किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों में सफाई करने वालों और काम करने वालों के रूप में देखते हैं। हम इन छोटे बच्चों को, जो कि नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने से बड़े बच्चों का स्कूल बस्ता ढोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। यह हमें एक अन्याय के रूप में महसूस ही नहीं होता कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हममें से कुुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ते हैं और कुछ इसका सामना करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा एवं अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्यथा सक्षम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरें भी हम रोज़ाना पढ़ते हैं।

सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोज़मर्रापन-इनका इस प्रकार रोज़ाना घटित होना-इन्हें स्वाभाविक बना देता है। हमें लगने लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है, ये कुदरती चीज़े हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता एवं बहिष्कार को कभी-कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं तो अक्सर उन्हें उचित या ‘न्यायसंगत’ भी मानते हैं। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करतेे। एेसा मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ नहीं होते जहाँ वे आज हैं।

गौर से देखने पर हम यह पाते हैं कि जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं, वही सबसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, "यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते!" संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कमरतोड़ काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। एेसा कितनी बार होता है कि कोई गरीब मज़दूर एक छोटा-मोटा ठेकेदार भी बन पाया हो? एेसा तो केवल फ़िल्मों में ही होता है कि एक सड़क पर पलने वाला बच्चा उद्योगपति बन सकता है। परंतु फ़िल्मों में भी अधिकतर यही दिखाया जाता है कि एेसे नाटकीय उत्थान के लिए गैर कानूनी या अनैतिक तरीका ज़रूरी है।

क्रियाकलाप 5.1

अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ धनी और गरीब व्यक्तियों की तलाश करें जिनसे आप या आपका परिवार परिचित है। (उदाहरण के लिए, एक रिक्शावाला या कुली या घरेलू नौकर और एक सिनेमाघर का मालिक या ठेकेदार या होटल मालिक या डॉक्टर... आपके परिवेश में कुछ और भी व्यक्ति हो सकते हैं)। प्रत्येक समूह के एक व्यक्ति से उसकी दिनचर्या मालूम करें। प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन के क्रियाकलाप, यानी कार्य के सामान्य दिनों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की गतिविधियों को डायरीबद्ध करें। इन डायरियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नाें के उत्तर दें तथा अपने सहपाठियों के साथ विचार-विमर्श करें।

→ ये व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं? वे किस तरह का काम करते हैं? क्या उनका काम थकाने वाला, तनावयुक्त, सुखद या अरुचिकर है? कार्य स्थल पर उनके अन्य व्यक्तियों से कैसे संबंध होते हैं–क्या वे दूसरों को आदेश देते हैं या दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं? क्या वे दूसरों के सहयोग पर निर्भर हैं या दूसरों पर नियंत्रण रखते हैं? जिनके साथ वे काम करते हैं क्या वे उनसे आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं या उन्हें ही दूसरे व्यक्तियों को आदर देना पड़ता है?

एेसा भी हो सकता है कि गरीब और कभी-कभार धनी व्यक्ति भी कोई काम न कर रहा हो या अभी उसके पास काम न हो। यदि एेसा है तब भी आप उनकी दिनचर्या मालूम करें और निम्नलिखित कुछ और प्रश्नों का उत्तर दें।

→ वह व्यक्ति ‘बेरोज़गार’ क्याें है? क्या वह कोई काम ढूँढ़ रहा है? वह अपना निर्वाह कैसे करता है? उनकी बेरोज़गारी का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उनकी जीवनशैली अब उस समय से अलग है जब वह काम कर रहे थे?

क्रियाकलाप 5.1 आपको सामान्य तौर पर व्याप्त इस सहजबोध पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्\फ़ कठोर परिश्रम से सुधार संभव है। यह सच है कि कठोर परिश्रम तथा व्यक्तिगत योग्यता महत्त्वपूर्ण है। यदि बाकी सभी ची\ज़ें बराबर हों, तब व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता एवं भाग्य ही व्यक्तियों के बीच के अंतर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जैसाकि हमेशा होता है सभी चीजें एक समान नहीं होती हैं। यही अवैयक्तिक अथवा सामूहिक विभिन्नताएँ सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार को स्पष्ट करती हैं।

5.1 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है?

इस ख्ांड में पूछे गए प्रश्न के तीन प्रमुख उत्तर हो सकते हैं जो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं पहला, सामाजिक विषमता (असमानता) एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबद्ध है। दूसरे, ये सामाजिक हैं क्योंकि ये आर्थिक नहीं हैं, यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मज़बूत संबंध होना है। तीसरे, ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक हैं अर्थात् सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। ‘सामाजिकता’ के इन तीनों अर्थों पर आगे संक्षेप में विश्लेषण किया जाएगा।

सामाजिक विषमता

प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह सामाजिक संसाधन पूँजी के तीन रूपों में विभाजित किए जा सकते हैंः भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूँजी; प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूँजी; सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूँजी (बोर्दयू 1986)। पूँजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले-मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूँजी के ज़रिए महँगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है; इस तरह वह अपनी आर्थिक पूँजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों (यानी अपनी सामाजिक पूँजी) के ज़रिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूँजी को आर्थिक पूँजी में बदल सकता है।

सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती हैै। कुछ सामाजिक विषमताएँ व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं उदाहरणस्वरूप उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है या यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या ‘प्राकृतिक’ भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यह अधिक्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुँच को आकार देता है। तीन मुख्य सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करते हैंः

1. सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को, लोगों की विभिन्न श्रेणियों में, असमान रूप से बाँटती है। तकनीकी रूप से सबसे अधिक आदिम समाजों में जैसे, शिकारी एवं संग्रहकर्ता समाज में बहुत थोड़ा उत्पादन होता था अतः केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण ही मौजूद था। तकनीकी रूप से अधिक उन्नत समाज में जहाँ लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बँटा होता है, जिसका लोगों की व्यक्तिगत क्षमता से कुछ भी लेना-देना नहीं होता है।

2. सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी बना रहता हैै। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात् अपने आप मिली हुई होती है। अर्थात् बच्चे अपने माता-पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैैं। जाति व्यवस्था के अंदर, जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। एक दलित, पारंपरिक व्यवसाय जैसे, खेतिहर मज़दूर, सफ़ाईकर्मी या चमड़े का काम करने वाला अपने कार्य से ही बँधकर रह जाता है और उसके पास ऊँची तनख्वाह वाली सफ़ेदपोश नौकरी या पेशेवर नौकरी के अवसर बहुत कम होते हैं। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से और सुदृढ़ होता है। चूँकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों में ही सीमित है, अतः अन्तरजातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को क्षीण करने की संभावना खत्म हो जाती है।

3. सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर यह माना न जाता हो कि वह या तो न्यायसंगत या अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए, जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। यद्यपि एेसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। ज़्यादातर वे लोग, जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं वही सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति का ज़ोरदार समर्थन करते हैं। जो इस अधिक्रम में सबसे नीचे हैं और इस वजह से शोषित तथा अपमानित हुए हैं वही इसे सबसे ज़्यादा चुनौती दे सकते हैं।

हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं। जबकि यह आंशिक रूप से ही सत्य है। लोग ज़्यादातर अपने लिंग, धर्म, नृजातीयता, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। अतः एक अभिजात्य वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न की शिकार हो सकती है। एक धार्मिक या नृजातीय अल्पसंख्यक समूह के मध्य वर्ग के व्यावसायिक व्यक्ति को भी महानगर की एक मध्यवर्गीय कॉलोनी में रहने के लिए घर लेनेे में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारेे में ज़्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं जिससे हर अपने ‘समुदाय’, ‘जाति’, ‘वर्ग’ या ‘लिंग’ के बारे में ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में भी धारणाएँ बनाते हैं। यह धारणाएँ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं।

पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरशः अर्थ ‘पूर्वनिर्णय’ है अर्थात् वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्वकल्पित विचार सबूत-साक्ष्यों के विपरीत सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इंकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनोें हो सकता है। वैसे ज़्यादातर यह शब्द नकारात्मक रूप से लिए गए पूर्वनिर्णयों के लिए इस्तेमाल होता है पर यह स्वीकारात्मक पूर्वनिर्णयों पर भी लागू होता है। उदाहरणतया, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है।

पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएँ ज़्यादातर नृजातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। भारत जैसे देश में, जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन हैं। कुछ समुदायों को ‘वीर प्रजाति’ की संज्ञा दी गई तो कुछ को कायर या पौरुषहीन और कुछ को दगाबाज़ कहा गया। अंग्रेज़ी व भारतीय भाषाओं की कथाओं में हम कई बार पाते हैं कि किसी पूरे के पूरे समुदाय को ‘आलसी’ या ‘चालाक’ कहा जाता है। यह सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय आलसी या चालाक, बहादुर या कायर हो सकते हैं। किंतु एेसा सामान्य कथन सभी समूह के कुछ व्यक्तियों के बारेे में सच हो सकता है; पूरे समुदाय के लिए नहीं। लेकिन एेसे व्यक्तियों के बारे में भी यह हमेशा सच नहीं होता-वही व्यक्ति भिन्न समयों पर आलसी और परिश्रमी हो सकते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है और इस धारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत, समयानुसार या परिस्थितिजन्य भिन्नता को भी नकार दिया जाता है। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उसमें एक ही विशेषता या लक्षण हो।

यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है। भेदभाव को व्यावहारिक रूप में इस प्रकार भी देखा जा सकता है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुले होते हैं जैसे, जब एक व्यक्ति को उसके लिंग अथवा धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। भेदभाव को प्रमाणित करना बहुत कठिन है क्योंकि हो सकता है कि यह न तो खुले तौर पर हो और न ही स्पष्टतया घोषित हो। भेदभावपूर्ण व्यवहार को इस तरह भी प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि वह दूसरे कारणों द्वारा प्रेेरित हो, जो भेदभाव की तुलना में ज़्यादा न्यायसंगत कारण प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नौकरी देने से मना किया गया है उसको कहा जा सकता है कि उसकी योग्यता दूसरों से कम है तथा चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर किया गया है।

सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार

सामाजिक बहिष्कार वह तौर-तरीके हैं जिनके ज़रिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने-मिलने से रोका जाता है व अलग या पृथक रखा जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं (जैसे, रोटी, कपड़ा तथा मकान) के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं (जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक कि पुलिस एवं न्यायपालिका) की भी ज़रूरत होती है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है।

क्रियाकलाप 5.2

→ फ़िल्मों तथा उपन्यासों से पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यवहार के उदाहरण एकत्रित करें।

→ स्वयं तथा अपने सहपाठियों द्वारा एकत्रित किए गए उदाहरणों पर चर्चा करें। एक सामाजिक समूह को जिस प्रकार से चित्रित किया है उससे पूर्वाग्रह कैसे प्रदर्शित होते हैं? हम यह निर्णय कैसे करें कि एक चित्रण पूर्वाग्रहित है अथवा नहीं?

→ क्या आप नियोजित पूर्वाग्रह अर्थात् जानबूझकर एेसा करना-जैसे एक फिल्मकार या लेखक पूर्वाग्रह दिखाना चाहता था और जानबूझकर ना किए गए पूर्वाग्रहों में अंतर कर सकते हैं ?

यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात् बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। उदाहरण के लिए, शहरों तथा कस्बों में हम हज़ारों बेघर गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों को कभी भी फ़ुटपाथ या पुलों के नीचे सोते हुए नहीं देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि धनी व्यक्ति फ़ुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने से ‘बहिष्कृत’ हैं। यदि वे चाहें तो निश्चित रूप से इनका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वे एेसा करना नहीं चाहते। सामाजिक भेदभाव को कभी-कभी इस गलत तर्क से न्यायसंगत ठहराया जाता है कि बहिष्कृत समूह स्वयं ही सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है। इस तरह का तर्क इच्छित या चहेती चीज़ों के संदर्भ में सरासर गलत है। (यह उस स्थिति से बिल्कुल अलग है जहाँ अमीर लोग स्वेच्छा से फ़ुटपाथ पर नहीं सोते या बोझा ढोने का काम नहीं करते)।

भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्रायः इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, ‘उच्च’ जातीय हिंदु समुदायों ने अक्सर ‘निम्न’ जातियों के (विशेष रूप से दलितों के) मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। दशकों तक इस तरह के बर्ताव के पश्चात् दलितों ने अपने मंदिर बना लिए या बौद्ध, ईसाई या इस्लाम जैसे अन्य धर्म को अपना लिया। एेसा करने के बाद वे हिंदु मंदिर में प्रवेश करने या किसी भी धार्मिक उपलक्ष्य में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं हाेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता एेसी स्थिति बहिष्कार व अपमान के लंबे अनुभव से ही उपजती है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बहिष्कार बहिष्कृत व्यक्ति की इच्छा-अनिच्छा की तरफ़ ध्यान ही नहीं देता।

अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहता है तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। अतः कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। यह सब समाप्त करने के लिए परिवर्तन, जागरुकता एवं संवेदनशीलता के साथ एक सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है।

आप भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। भेदभाव तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है? यह विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को तब समझ आया जब वे ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यों के हाथों इसका शिकार हुए। इस प्रकार के अनुभव, निःसंदेह विभिन्न सामाजिक भेदभावग्रस्त समूहों (जैसे, महिलाएँ, दलितों तथा अन्य उत्पीड़ित जातियों एवं जनजातियों) के लिए सामान्य थे। लेकिन उपनिवेशवाद ने अभिजात्य वर्ग को भी भेदभाव से अवगत कराया। औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ-साथ लोकतंत्र तथा न्याय के विचारों से परिचित होने से भारतियों ने बहुत से समाज सुधार आंदोलनों को प्रारंभ किया एवं उनमें सम्मिलित हुए।

इस अध्याय में हम एेसे चार समूहों पर प्रकाश डालेंगे जो गंभीर सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के शिकार रहे हैं, मुख्यतः दलित या पूर्व-अछूत जातियाँ, आदिवासी अथवा वह समुदाय जिन्हें ‘जनजाति’ माना जाता है, महिलाएँ तथा अन्यथा सक्षम लोग। निम्नलिखित भागों में हम प्रत्येक के संघर्ष एवं उपलब्धि की कहानी पर प्रकाश डालने का प्रयास करंेेंगे। इसके अलावा अन्य एेसे समूह और भी हैं जैसे ट्रांस-जेंडर समूह, तीसरे जेंडर के लोग। इनकी जानकारी बॉक्स 5.1ए में दी जा रही है।

बॉक्स 5.1ए

ट्रांस-जेंडरः सामान्यतः समाज दो इकाइयों में विभाजित है–स्त्री और पुरुष। यह एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था हैं परंतु शरीर विज्ञान में हुए अनेक शोधों ने शरीर को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। पुरुष अनेक चिकित्सा यंत्रों को प्रयोग कर स्वयं को महिला का रूप दे सकता है और महिला यदि चाहे तो अन यंत्रों के द्वारा स्वंय को पुरुष शरीर का रूप दे सकती है। इस दृष्टि से शल्स चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अपनी जेंडर पहचान में इच्छानुसार अथवा किसी अन्य कारण से बदलाव किया जा सकता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो पुरुष से स्त्री के रूप में एवं स्त्री से पुरुष के रूप में स्वेच्छा से बदलाव की स्थिति ट्रांसजेंडर की अवधारणा को बनाती एवं स्पष्ट करती है।

थर्ड-जेंडरः सामाजिक इकाइयों की वह श्रेणी जो कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है। इस श्रेणी में वास्तव में वे लोग आते हैं जो कि महिला एवं पुरुष की विशेषताओं का मिश्रण हैं। थर्ड–जेंडर की पहचान या तो स्वंय सामाजिक इकाई अथवा समूह, समाज या परिवार द्वारा की जाती है। चूंकि ये सामाजिक इकाइयाँ न तो पूर्ण पुरुष और ना ही पूर्ण महिला हैं इसलिए इन्हें तीसरा जेंडर कहा जाता है। भारत सहित अनेक देशों ने इस सामाजिक श्रेणी को वैधानिक मान्यता प्रदान की है और इन्हें अनेक अधिकारों का पात्र बनाकर समानता के मूल्यों से परिचित कराया है। भारत में तो तीसरे जेंडर के लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वंय को नामांकित कर सकते हैं।

5.2 जाति और जनजाति : दो व्यवस्थाएँ जो विषमता को कायम रखती है एवं न्यायसंगत सिद्ध करती है

जाति : एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था

जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है एवं न्यायसंगत ठहराती है। भेदभाव के यह व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी हैं।

एेतिहासिक रूप से, जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा प्रस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती थी। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी; इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी ‘जन्म लेता’ था जो उसकी जाति से जुड़ा था-उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त, शायद इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक जाति का सामाजिक प्रस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान भी होता था। अतः मोटेतौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ़ सामाजिक प्रस्थिति के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणियाँ श्रेणीबद्ध नहीं थीं, बल्कि प्रत्येक बृहत व्यावसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणीक्रम था। धर्मग्रंथ के सख्त नियमों के अनुसार, सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति को निश्चित रूप से अलग रखा जाता था। उदाहरण के लिए, आनुष्ठानिक रूप से सबसे ऊँची जाति, ब्राह्मण को धन संचय की अनुमति नहीं थी, ब्राह्मण धार्मिक या (पारलौकिक) क्षेत्र में सर्वोपरि होने के बावजूद क्षत्रीय राजाओं की इह-लौकिक (या धर्म से परे) शक्ति के अधीन होते थे। दूसरी तरफ़, उच्चतम चिरकालिक प्रस्थिति एवं शक्ति के बावजूद, राजा आनुष्ठानिक-धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के अधीन होते थे। (इसकी तुलना बॉक्स 5.1 में दिए गए ‘रंगभेद’ व्यवस्था के वर्णन से कीजिए)।

हालाँकि वास्तविक एेतिहासिक व्यवहार में सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती थी। अतः स्पष्टतया सामाजिक (जैसे, जाति) तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध था–‘उच्च’ जातियाँ प्रायः निर्विवाद रूप से उच्च आर्थिक प्रस्थिति की थीं, जबकि ‘निम्न’ जातियाँ प्रायः निम्न आर्थिक स्थिति की होती थीं। आधुनिक काल में, विशेष रूप से 19वीं सदी से, जाति तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफ़ी ढीले हुए हैं। व्यावसायिक परिवर्तन संबंधित आनुष्ठानिक-धार्मिक प्रतिबंध आज उतनी आसानी से लागू नहीं किए जा सकते हैं, तथा पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय परिवर्तन आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, सौ या पचास वर्ष पहले की तुलना में, जाति तथा आर्थिक स्थिति के सहसंबंध कमजोर हुए हैं। आज अमीर तथा गरीब लोग हर जाति में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जाति-वर्ग का परस्पर संबंध वृहत स्तर पर अभी भी पूरी तरह कायम है। व्यवस्था के थोड़ा कम सख्त होने पर मोटेतौर पर समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच का फासला कम हुआ है। परंतु विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच जातीय अंतर अभी भी बना हुआ है।

यद्यपि समाज निश्चित रूप से बदला है, लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आज भी सच है कि समाज का साधन-संपन्न व ऊँचे ओहदे वाले वर्ग में अत्यधिक कथित ‘उच्च’ जाति के लोग हैं। जबकि वंचित (तथा निम्न आर्थिक स्थिति वाले) वर्ग में कथित ‘निम्न’ जातियों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त, कथित ‘ऊँची’ व ‘नीची’ जातियों के गरीब और संपन्न तबकों के अनुपात में ज़मीन-आसमान का फर्क है। (तालिका 1 और 2 देखें)। संक्षेप में कहें तो यह सच है कि एक सदी से चल रहे सामाजिक आंदोलनों ने कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए, उत्पादन व्यवस्था में भारी बदलाव आए, तथा साथ ही स्वतंत्र भारत की राजसत्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इन परस्पर प्रयत्नों के बावजूद 21वीं सदी में भी जाति भारतीयों के जीवन अवसरों को सतत प्रभावित कर रही है।

बॉक्स 5.1 बी

प्रजाति और जाति – एक अंतः सांस्कृतिक तुलना

भारत की जाति प्रथा की तरह दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध किया गया है। लगभग हर सात दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति में से एक यूरोपीय वंश का है, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्वेतों का वहाँ की शक्ति एवं संपदा पर प्रबल अधिकार है। डच व्यापारी 17 वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में बस गए, 19वीं शताब्दी के शुरू में उनके वंशजों को ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भीतरी प्रदेशों में खदेड़ दिया गया था। बीसवीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ने पहले संघ का तथा बाद में दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया।

अपने राजनीतिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक श्वेतों ने रंगभेद अथवा प्रजाति के पृथक्करण की नीति को विकसित किया। यह कई वर्षों तक अनौपचारिक व्यवहार में रहा। बाद में 1948 में इसको कानूनी मान्यता दी गई तथा बहुसंख्यक दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों को वहाँ की नागरिकता, ज़मीन के स्वामित्व से तथा सरकार में शामिल होने के औपचारिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति का प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया तथा मिश्रित विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। एक प्रजातीय जाति के रूप मेें अश्वेतों के पास कम आय वाली नौकरियाँ थीं, सामान्य तौर पर श्वेतों द्वारा प्राप्त आय की तुलना में उनकी आय सिर्फ एक चौथाई थी। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में लाखों अश्वेतों को ‘बांटुस्तान’ या ‘गृहक्षेत्रों’ में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया जो गंदगी से भरा गरीब क्षेत्र था, जहाँ आधारभूत संरचना, उद्योग तथा नौकरी बिल्कुल नहीं थी। यह सभी गृहक्षेत्र एक साथ मिलकर पूरे दक्षिण अफ्रीका की सिर्फ 14 प्रतिशत जमीन का हिस्सा थे, जबकि अश्वेत पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में 80 प्रतिशत थे। परिणामतः तीव्र भुखमरी तथा परेशानियाँ व्यापक रूप में फैल गयीं। संक्षेप में, उस देश में विपुल प्राकृतिक संसाधनों तथा हीरों, मूल्यवान खनिज पदार्थों के होते हुए भी अधिकांश लोग घोर गरीबी में जीवन जी रहे थे।

समृद्ध अल्पसंख्यक श्वेतों ने अपने विशेेषाधिकार का बचाव अश्वेतों को सामाजिक रूप से निम्न घोषित करते हुए किया। फिर भी वे अपने शासन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्तिशाली व्यवस्था पर आश्रित थे। अश्वेेत विद्रोहियों को नित्य-प्रतिदिन जेल में डाला जाता था और प्रताड़ित किया जाता था तथा उनकी हत्या की जाती थी। शासकीय आतंक के बावजूद अश्वेतों ने दशकाें तक एकजुट होकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में संघर्ष किया तथा अंततोगत्वा वे सत्ता में आने में सफल हुए तथा 1994 में सरकार बनाई। यद्यपि उत्तर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने प्रजातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है, तथापि आर्थिक पूँजी अभी भी श्वेत लोगों के हाथ में केंद्रित है। बहुसंख्यक अश्वेतों का सशक्तीकरण करना नए समाज को निरंतर चुनौती प्रस्तुत करता है।

"मैंने श्वेतों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है तथा मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है। मैंने प्रजातंत्र के आदर्श तथा एक आज़ाद समाज का सपना सँजोया है जहाँ सभी लोग एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समान अवसर का उपयोग करते हुए रहेंगे। यह एक आदर्श है जिसको पाने की तथा जिसके लिए जीने की मैं आशा करता हूँ। परंतु यदि आवश्यकता हुई तो इस आदर्श की खातिर मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ।"

नेल्सन मंडेला, 20 अप्रैल 1964, रिवोनिया जाँच के दौरान

सारणी 1 तथा 2 के लिए अभ्यास

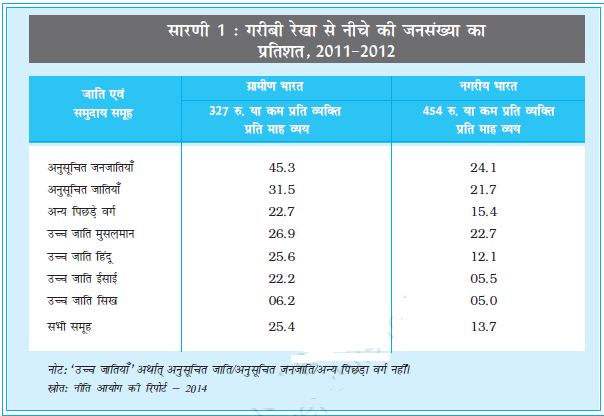

सारणी 1, 1999-2000 की जनसंख्या में शासकीय ‘गरीबी की रेखा’ से नीचे रहने वाले प्रत्येक जाति एवं समुदाय का प्रतिशत दर्शाती है। ग्रामीण एवं नगरीय भारत के लिए भिन्न-भिन्न कॉलम हैं।

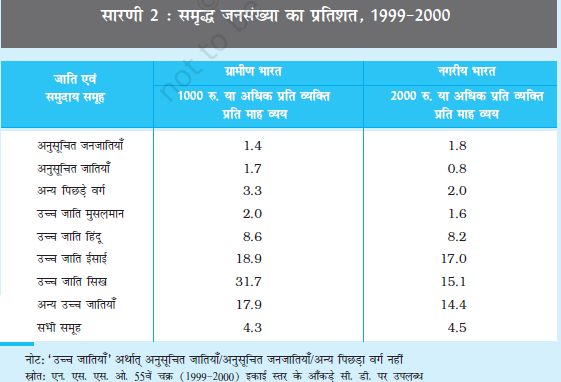

सारणी 2 भी उसी प्रकार बनाई गई है सिवाय इसके कि इसमें गरीबी रेखा के बजाय अमीर लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ‘अमीरी’ को ग्रामीण भारत में एक हज़ार रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय एवं नगरीय भारत में दो हज़ार रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ग्रामीण भारत में पाँच व्यक्तियों के परिवार के द्वारा पाँच हजार रु. प्रति माह व्यय तथा नगरीय भारत में दस हज़ार रु. प्रति माह के बराबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले कृपया इन तालिकाओं को ध्यान से पढ़ें।

1. भारतीय जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे (क) ग्रामीण भारत में और (ख) नगरीय भारत में रहते हैं?

2. किस जाति/समुदाय समूह के ज़्यादातर लोग (क) ग्रामीण तथा (ख) नगरीय भारत में अत्यधिक गरीबी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? किस जाति/समुदाय के सबसे कम प्रतिशत लोग गरीबी में जीते हैं?

3. प्रत्येक निम्न जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग) का गरीबी का प्रतिशत राष्ट्रीय सामान्य प्रतिशत से लगभग कितने गुना अधिक है? क्या इसमें कोई महत्त्वपूर्ण ग्रामीण-नगरीय विभिन्नता है?

4. ग्रामीण एवं नगरीय भारत की जनसंख्या में किस जाति/समुदाय के लोगों का अमीरी में सबसे कम प्रतिशत है? राष्ट्रीय सामान्य अनुपात से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है?

5. ‘उच्च’ हिंदू जाति की अमीर जनसंख्या का प्रतिशत ‘निम्न’ जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग) के प्रतिशत से लगभग कितना गुना ज़्यादा है?

6. यह सारणियाँ आपको अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति के बारे में क्या बतलाती हैं? क्या इनमें कोई महत्त्वपूर्ण ग्रामीण-नगरीय विभिन्नता है?

अस्पृश्यता

‘अस्पृश्यता’ जिसे आम बोलचाल में ‘छुआछूत’ कहा जाता है, जाति-व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशास्त्रियों (दंडों) का विधान करता है। सच पूछिए तो ‘अस्पृश्य’ यानी अछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान ही नहीं है, वे तो इस व्यवस्था से बाहर हैं। उन्हें तो इतना अधिक ‘अशुद्ध’ एवं अपवित्र माना जाता है कि उनके ज़रा छू जाने भर से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को तो अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता ही है, साथ ही उच्च जाति का जो व्यक्ति छुआ गया है उसे भी फिर से शुद्ध होने के लिए कई शुद्धीकरण क्रियाएँ करनी होती हैं। सच तो यह है कि भारत के कई क्षेत्रों (विशेष रूप से दक्षिण भारत) में ‘दूर से अशुद्धता’ की धारणा विद्यमान थी जिसके अनुसार ‘अछूत’ समझे जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया ही अशुद्ध समझी जाती थी। इस शब्द का आक्षरिक अर्थ सीमित होने के बावजूद, ‘अस्पृश्यता’ की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश तो देती ही है, साथ ही तथाकथित अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशास्त्रियों की व्यवस्था भी करती है।

यहाँ यह बता देना महत्त्वपूर्ण है कि अस्पृश्यता के तीन मुख्य आयाम हैं, अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। इस प्रघटना को परिभाषित करने के लिए ये तीनों आयाम समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। यद्यपि अन्य (यानी ‘स्पृश्य’ मानी जाने वाली) नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना पड़ता जो कि ‘अछूतों’ के लिए आरक्षित है। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते। उदाहरण के लिए, उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके कुएँ, हैंडपंप, घाट आदि अलग होते हैं; वे सामूहिक धार्मिक पूजा-आराधना, सामाजिक समारोहों और त्योहारों-उत्सवों में भाग नहीं ले सकते। साथ ही, उनसे अनेक छोटे काम ज़ोर-ज़बरदस्ती से कराए जाते हैं जैसे, किसी धार्मिक उत्सव पर ढोल-नगाड़े बजाना। अनादर और अधीनतासूचक अनेक कार्य सार्वजनिक रूप से कराना अस्पृश्यता की प्रथा का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। उन्हें तथाकथित ऊँची जातियों के लोगों के प्रति ज़बरदस्ती सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छापूर्वक कई व्यवहार करने पड़ते हैं जैसे, टोपी या पगड़ी उतारना, पहने हुए जूतों को उतारकर हाथ में पकड़कर ले जाना, सिर झुकाकर खड़े रहना; एकदम साफ़ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहनना आदि-आदि। इसके अलावा, अपशब्द सुनना और अपमान सहना तो उनका रोज़मर्रा का काम है। इसके अतिरिक्त तरह-तरह का आर्थिक शोषण तो मानो इस अस्पृश्यता की कुरीति के साथ सदा से ही जुड़ा है। उन्हें आमतौर पर ‘बेगार’ करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता या बहुत कम मज़दूरी दी जाती है। कभी-कभी तो उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। संक्षेप में, अस्पृश्यता एक अखिल भारतीय प्रघटना है, हालाँकि उसके विशिष्ट रूपों एवं गहनताओं में विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक-एेतिहासिक संदर्भों में काफ़ी अधिक अंतर होता है।

बॉक्स 5.2

एक दलित सफाई करने वाले की रोज़ाना अग्निपरीक्षा

भारत में हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की संख्या लगभग 80 लाख है। नारायणम्मा भी उनमें से एक है। वह आंध्र प्रदेश में अनंतपुर नगरपालिका के 400 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय को साफ़ करती हैं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद, जब शौचालय का इस्तेमाल करने वाली औरतें बाहर आ जाती हैं तो नारायणम्मा और उनकी साथिनों को भीतर बुलाया जाता है। शौचालय सूखा है, उसमें मल बहाने के लिए फ्लश नहीं है। मल हर सीट के नीचे इकटा्ठ होता रहता है या बहकर खुले नाले में चला जाता है। यह नारायणम्मा का काम है कि वह एक चपटी, टीन की तश्तरी में अपनी झाडू की सहायता से मल को इकटा्ठ कर अपनी टोकरी में डाल लेें। जब टोकरी भर जाती है तो वह उसे सिर पर उठाकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में डाल आती हैं जो आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ा होकर उनका इंतजार करता रहता है और फिर वह वापस आकर शौचालय से आने वाली अगली पुकार के लिए इंतजार करने लगती हैं। यह क्रम सवेरे लगभग दस बजे तक चलता रहता है, जब अंत में नारायणम्मा धो-पोंछकर वापस अपने घर को चल पड़ती हैं।

‘अरी म्युनिसिपैलिटी, जरा आओ, इसे साफ करो’-नारायणम्मा और उनकी साथिनों को अधिकतर लोग इन्हीं शब्दों में पुकारते हैं जब वे सड़क पर जा रही होती हैं।

यह एेसा है, जैसे हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, वह कहती हैं। और अक्सर जब हम लोगों के पास से गुजरते हैं तो वे अपनी नाक कपड़े से ढक लेते हैं मानो हममें से बदबू आ रही हो। जब हम नगरपालिका के नल या हैंडपंप से पानी लेने जाती हैं तो हमें औरों द्वारा पानी का नलका चालू करने या हैंडपंप चलाने का इंतजार करना पड़ता है ताकि हमारे छूने से नल या पंप अपवित्र न हो जाए। चाय की दुकानों में हम औरों के साथ बैंच पर नहीं बैठ सकते; हम फर्श पर बैठते हैं। अभी कुछ समय पहले तक, हमारे लिए अलग टूटे हुए प्याले होते थे, जिन्हें हम खुद धोया करते थे और ये प्याले हमारे इस्तेमाल के लिए ही अलग रखे जाते थे। यह रिवाज आज भी अनंतपुर के आसपास के गाँवों में और राज्य के अन्य भागों में भी चल रहा है।

स्रोतः हर्ष मंदर, 2001:38-39 से यथोचित परिवर्तन के साथ उद्धृत

इन तथाकथित ‘अस्पृश्यों’ को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है इन नामों की अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो, और इनका मूल अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो पर अब वे सब अत्यंत अपमानसूचक एवं निंदात्मक हैं। सच तो यह है कि उनमें से अनेक शब्द तो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं हालाँकि, आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। महात्मा गाँधी ने इन जाति नामों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए, 1930 के दशक में उन्हें ‘हरिजन’ (जिसका शाब्दिक अर्थ ‘परमात्मा के बच्चे’ हैं) कहकर पुकारना शुरू किया; यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ।

किंतु, भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं ने एक दूसरा शब्द ‘दलित’ गढ़ा, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय भाषाओं में, दलित शब्द का आक्षरिक अर्थ है ‘पैरों से कुचला हुआ’ और यह उत्पीड़ित लोगों का द्योतक है। यह शब्द न तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था और न ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, पर इसमें उनका चिंतन तथा दर्शन एवं उनके उस आंदोलन का मूल भाव निश्चित रूप से गुंजायमान है जो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। उस समय पश्चिमी भारत में ‘दलित पैंथर्स’ नाम का जो उग्र समूह उभरा, उसने अपने अधिकारों तथा मान-मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्ष के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया।

जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले से ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ‘अनुसूचियाँ’ तैयार की थीं जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद, उन नीतियों को तो जारी रखा ही गया, उनमें कई नई नीतियाँ भी जोड़ दी गईं। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से ‘अन्य पिछड़े वर्गों’ के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं।

पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है उसे आम लोगों में ‘आरक्षण’ के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दी जाती हैं। इन आरक्षणों में अनेक किस्म के आरक्षण शामिल हैं जैसे, राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों (यानी राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा) में सीटों का आरक्षण; सभी विभागाें और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण; शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिशतांश के बराबर होता है। लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया गया है। इसी सिद्धांत को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों पर भी लागू किया गया है; उनमें से कुछ तो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें अधिमान्यता या वरीयता दी जाती है।

क्रियाकलाप 5.3

भारत के संविधान की एक प्रति प्राप्त करें। आप इसे अपने विद्यालय के पुस्तकालय या किसी किताबों की दुकान अथवा इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। (वेबसाइटः http://indiacode.nic.in/)

इसमें आप उन सभी अनुच्छेदों एवं अनुभागों को खोजकर उनकी सूची बनाएँ जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों अथवा जाति संबंधी किसी समस्या, जैसे अस्पृश्यता आदि के बारे में हैं। आप सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधियों (कानूनों) का एक चार्ट बनाकर अपनी कक्षा में टाँग सकते हैं।

आरक्षण के अतिरिक्त, और भी बहुत से कानून हैं जो जातीय भेदभाव विशेष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उसके लिए दंड देेने के लिए बनाए गए हैं। एेसे शुरुआती कानूनों में एक था 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। एेसा ही सबसे हाल का कानून था, 2005 का संविधान संशोधन (तिरानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना। संयोगवश, 1850 का कानून और 2006 का संशोधन दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। 93वाँ संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती करने की इजाज़त देने के लिए बनाया गया था। इन दोनों के बीच और अनेक कानून बनाए गए जिनमें वस्तुतः सबसे महत्त्वपूर्ण थे ‘भारत का संविधान’ जो 1950 में पारित किया गया था और 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम। संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) कर दिया और उपर्युक्त आरक्षण संबंधी उपबंध लागू किए। 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड देने के उपबंधों में संशोधन करके उन्हें और मजबूत बना दिया। इस प्रकार, इस विषय पर बार-बार अनेक कानून बनाए गए जो इस तथ्य के प्रमाण हैं कि अकेला कानून ही किसी सामाजिक कुप्रथा को नहीं मिटा सकता। वस्तुतः जैसाकि आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा और टीवी, रेडियोे जैैसे संचार माध्यमों में देखा-सुना होगा, दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार सहित भेदभाव के मामले आज भी समस्त भारत में देखने को मिलते हैं। बॉक्स 5.3 में उल्लिखित मामला एक उदाहरण मात्र है; समाचारपत्रों और संचार माध्यमों से आप एेसे अनेकानेक मामलों के बारे में जान सकते हैं।

बॉक्स 5.3

दलित प्रतिरोध का समकालीन उदाहरण

गोहाना हरियाणा में सोनीपत-रोहतक राजमार्ग पर एक छोटा, गर्दीला कस्बा है जहाँ प्रगति का आश्वासन देने वाले बड़े-बड़े विज्ञापन-पट्ट लगे हुए हैं...। कस्बे के चौक से आगे बढ़ने पर गोहाना की सबसे बड़ी दलित बस्ती, ‘वाल्मीकि कॉलोनी’ आती है जो अब राख के ढेर से उभरी है। 31 अगस्त 2005 के दिन इस दलित बस्ती को जाट लोगों की एक भीड़ ने लूटपाटकर जला डाला था। कारण यह था कि दलित युवकों के साथ हुए एक झगड़े में एक जाट युवक मारा गया था। इस कत्ल के हादसे के बाद दलित लोग वहाँ से भाग गए थे, उन्हें जाटों के हमले का डर था; वहाँ की गश्ती पुलिस ने जाटों की भीड़ को न रोकना ही ठीक समझा परिणामस्वरूप दलितों के 54 घर जला डाले गए। "इस आगजनी के जरिये जाट, दलितों को सबक सिखाना चाहते थे", विनोद कुमार ने कहा, उनका घर भी जला दिया गया था। "पुलिस, प्रशासन और सरकार में जाटों का बोलबाला है; वे तो बस तमाशबीन की तरह हमारे घरों को जलता हुआ देखते रहे।"

पाँच महीने बाद, जलाए गए घर फिर से बना दिए गए हैं। उनके आगे के भाग को चमकदार गुलाबी, लाल और हरे रंगों से पोत दिया गया है। प्रत्येक घर के दरवाजे पर वाल्मीकि की तस्वीरों के साथ संगमरमर की टाइलें सजा दी गई हैं जो वहाँ के निवासियों की दलित पहचान को उजागर करती है। "हमें वापस तो आना ही था। यह हमारा घर है", कुुुमार ने कहा, वह अपने नीले पुते हुए घर की बैठक में नए खरीदे गए सोफ़े पर बैठे थे।

कुमार गोहाना के दलितों की हिम्मत का प्रतीक है। उसकी उम्र 30-32 साल है। वह झाडू लगाने का काम नहीं करता जो जाति समाज ने उन्हें करने के लिए कहा था; वह एक बीमा कंपनी में वरिष्ठ सहायक हैं। अधिकांश दलितों ने शिक्षा को अपना लिया है। वे जाति व्यवस्था की नियंत्रण की रेखा को पार कर गए हैं। "हममें से बहुतों ने मास्टर डिग्री हासिल कर ली है और वे सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं। हमारे अधिकतर लड़के स्कूल जाते हैं और लड़कियाँ भी स्कूल जाती हैं"। कुमार ने कहा। [...]

वाल्मीकि कॉलोनी के युवा लोग अब पुराने ढंग के, दबे हुए, तकलीफ़ें सहने वाले दलित नहीं रहे जैसा लोग परंपरागत रूप से सोचते होंगे। नाइकी जूतेे और रैंगलर जींस की नकल कर बनाए गए जूतों और जींस में सजे इन युवाओं के हाव-भाव से उद्धत, विद्रोही व्यवहार झलकता है। किंतु, हरियाणा के भूमिहीन दलितों में से अधिकांश के लिए समाज में ऊपर की ओर बढ़ना अभी कठिन बना हुआ है। "अधिकांश लड़के हाई-स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि वे बहुत गरीब हैं", सुदेश कटारिया ने कहा, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होेंने गुड़गाँव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उनके एक घनिष्ठ मित्र ने, जो जाति से जाट था एवं वह भी समान संस्थान से डिप्लोमाधारी था, उन्हें अपने परिवार की एक शादी के समारोह में आमंत्रित किया लेकिन साथ ही यह भी आग्रह किया कि वह अपनी जातीय पहचान न बताए। "विवाह समारोह में एक मेहमान ने मेरी जाति के बारे में पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया। फिर उसने मेरे गाँव का नाम पूछा और मैंने सही-सही बतला दिया। वह जानता था कि मेरा गाँव दलितों का है।" घरवालों और मेहमानों के बीच झगड़ा छिड़ गया, उन्होंने एक दलित को भीतर कैसे आने दिया? "उन्होंने धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया और मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उसे धोया," कटारिया ने पुराना किस्सा सुनाया।

कटारिया दलितों के लिए नई ज़िंदगी चाहते हैंः वे अन्य पढ़े-लिखे दलितों के साथ मिलकर गुड़गाँव के गाँवों में अभियान चलाते हैं। "हमारे लोग जागृत, प्रबल और सशक्त होंगे। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और जब एक बार हम एकजुट हो जाएंगे तो अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगे, तब गोहाना या झज्जर जैसे कांड और नहीं होेंगे और न ही कोई एेसी दुर्घटना"।

स्रोतः 18 फ़रवरी 2006 के ‘तहलका’ में प्रकाशित बशारत पीर के एक लेख से यथोचित परिवर्तनों केे साथ उद्धृत

कोई सरकारी कार्यवाही अकेले ही सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती। इसके लिए जन-सहयोग की भी आवश्यकता होती है। हर हाल में कोई भी सामाजिक समूह भले ही वह कितना भी कमज़ोर और सताया हुआ हो, सिर्फ अत्याचारों का शिकार ही नहीं होता है। मानव विषम परिस्थितियों में भी, न्याय तथा मान-मर्यादा के लिए एकजुट होकर स्वतः संघर्ष करने को सदा तैयार होते हैं। इसलिए दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक, आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिकाधिक सक्रिय होते गए हैं। जोतिबा फुले, इयोतीदास, पेरियार, अंबेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं (अध्याय 3 देखें) द्वारा स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे वे और अन्य नए आंदोलन भी स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जैसे समकालीन राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाते रहे हैं । इस प्रकार, दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। (समकालीन संघर्ष के एक उदाहरण के लिए बॉक्स 5.3 देखें)। दलितों ने अनेक भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी के साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। (बॉक्स 5.4 देखें, जिसमें मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध दलित कवि, दया पवार की एक छोटी कविता दी गई है)।

बॉक्स 5.4

शहर

दया पवार

एक दिन किसी ने बीसवीं सदी के एक शहर को खोदा और आलोकन किया।

एक दिलचस्प शिलालेख विवरण इस प्रकार थाः

"यह पानी का नलका सभी जातियों और धर्मों के लिए खुला है"।

इसका क्या मतलब रहा होगाः

यही न कि यह समाज बँटा हुआ था?

उनमें से कुछ की स्थिति ऊँची थी और बाकी की नीची?

ठीक है, फिर तो यह शहर दफन होने लायक ही था–

तो फिर लोग इसे मशीन युग क्यों कहते हैं?

यह तो बीसवीं सदी का ‘पाषाण युग’ प्रतीत होता है।

अन्य पिछड़े वर्ग

अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था। किंतु, जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह एेसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था। उनके साथ तरह-तरह का भेदभाव भी बरता जाता था पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाली शिल्पी (कारीगर) जातियों के लोग थे जिन्हें जाति-सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं। एेसे समूहों का जाति पर आधारित होना ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग’ कहा गया है। यह आम बोलचाल में प्रचलित ‘अन्य पिछड़े वर्ग’ शब्द का संवैधानिक आधार है, जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है।

‘जनजाति’ की श्रेणी की तरह (अध्याय 3 देखें) ‘अन्य पिछड़े वर्गों’ को भी नकारात्मक रूप से यानी वे क्या ‘नहीं हैं’ इसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। वे न तो जाति-क्रम में ‘अगड़ी’ कही जाने वाली ऊँची जातियों के हिस्से हैं और न ही वे निम्नतम सोपान पर स्थित दलितों में आते हैं। लेकिन चूँकि जाति हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुस आई है, इसलिए अन्य धर्मों में भी पिछड़ी जातियाँ पाई जाती हैं तथा इनकी भी समान परंपरागत व्यावसायिक पहचान होती है और इनकी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति भी वैसी ही अथवा उनसे भी बदतर होती है।

इन्हीं कारणों से अन्य पिछड़े वर्ग, दलितों अथवा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग स्थापित किया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पाँचवें दशक के मध्य से अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा क्षेत्रीय मामला बन गया और इस पर केंद्रीय स्तर की बजाय राज्य स्तर पर कार्यवाही की जाती रही।

दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है, जो वहाँ बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हो गए थे। इन शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों के कारण अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर ध्यान देने की नीतियाँ वहाँ, अधिकांश उत्तरी राज्यों में चर्चित होने से पहले ही अपनाई जाने लगी थीं। अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल (इमरजेंसी) के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर सँभाली। उस समय बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। किंतु आगे चलकर जब 1990 में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की दस वर्ष पुरानी रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया तभी अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया।

1990 के दशक से हमें उत्तर भारत में अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों दोनों में ही निचली जातियों के आंदोलनों में फिर से तेज़ी दिखाई दी। अन्य पिछड़े वर्गों के मुद्दे के राजनीतिकरण से यह संभावना बढ़ गई कि उनकी बड़ी भारी संख्या को राजनीतिक प्रभाव (यानी वोटों) में बदला जा सकता है; हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का प्रतिशतांश लगभग 41% है। राष्ट्रीय स्तर पर एेसा पहले संभव नहीं था, इसीलिए कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और मंडल आयोग की रिपोर्ट की लंबे समय तक उपेक्षा की गई थी।

उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्गों (जो अधिकतर भूमिधर जातियाँ हैं और भारत के अनेक क्षेत्रों में वहाँ के ग्रामीण समाज में प्रभुत्वशाली हैं) और निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्गों (जो बहुत ही गरीब और सुविधावंचित लोग हैं और अक्सर सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से दलितों से बहुत भिन्न नहीं हैं) के बीच पाई जाने वाली घोर विषमताओं ने इस राजनीतिक श्रेणी की समस्याओं से निपटना बहुत कठिन बना दिया है। तथापि भूधारण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को छोड़कर (जहाँ उनके विधायकों तथा सांसदों की संख्या काफ़ी बढ़ी है), बाकी सभी कार्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। यद्यपि उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रभ्ुात्व बनाए हुए हैं, लेकिन नगरों में अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति काफ़ी खराब है, यानी उनकी स्थिति ऊँची जातियों की बजाय काफ़ी हद तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसी ही है।

आदिवासी संघर्ष

अनुसूचित जातियों की तरह ही, अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता तथा सामाजिक लांछन से पीड़ित समाजिक समूह के रूप में पहचाना गया है। जन या जनजातियों को एेसा ‘वनवासी’ समझा गया जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया। लेकिन यह पारिस्थितिक पृथकता कहीं भी पूर्ण नहीं थी, अर्थात् वे एकदम अलग-थलग या संपर्कहीन नहीं थे। जनजातीय समूहों का हिंदू समाज और संस्कृति से लंबा और निकट का नाता रहा है, जिससे ‘जनजाति’ और ‘जाति’ के बीच की परिसीमाएँ काफ़ी जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। (अध्याय 3 में जनजाति की संकल्पना पर हुई चर्चा को याद करें)।

आदिवासियों के मामले में, उनकी आबादी के एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने से हालात और भी उलझ गए हैं। आज, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, देश में एेसा कोई इलाका नहीं है जहाँ केवल जनजातीय लोग ही रहते हों; सिर्फ़ एेसे इलाके हैं जहाँ जनजातीय लोगों का जमावड़ा अधिक है। यानी उनकी आबादी घनी है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से अब तक बहुत-से गैर-जनजातीय लोग मध्य भारत के जनजातीय जिलों में जा बसे हैं और उन्हीं जिलों के जनजातीय लोग भी रोज़गार की तलाश में बागानों, खानों, कारखानों तथा रोज़गार के अन्य स्थलों में चले गए हैं।

जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है, वहाँ आमतौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत, गैर-जनजातीय लोगों की अपेक्षा, कहीं बदतर है। गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजर-बसर करने के लिए मजबूर हैं, उनका एेतिहासिक कारण यह रहा कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेज़ी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आगे स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। उन्नीसवीं सदी के परवर्ती दशकाें से लेकर आगे भी औैपनिवेशिक सरकार ने अधिकांश वन-प्रदेश अपने उपयोग के लिए आरक्षित कर लिए और आदिवासियों को वहाँ की उपज इकट्ठी करने और झूम खेती के लिए उनका उपयोग करने के अधिकारों से वंचित कर दिया। फिर तो इमारती लकड़ी का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए ही वनों का संरक्षण किया जाने लगा। इस नीति के चलते, आदिवासियों से उनकी आजीविका के मुख्य आधार छीन लिए गए और इस प्रकार उनके जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक अभावपूर्ण और असुरक्षित बना दिया गया। जब आदिवासियों से वनों की उपज और खेती के लिए जमीन छिन गई तब वे या तो वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए (जिसके लिए उन्हें ‘घुसपैठिए’ और चोर-उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा) या फिर दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में वन छोड़कर अन्यत्र चले गए।

1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद, आदिवासियाें की ज़िंदगी आसान हो जानी चाहिए थी, लेकिन एेसा नहीं हुआ। इसका एक कारण तो यह था कि वनाें पर सरकार का एकाधिकार जारी रहा। यहाँ तक कि वनों के दोहन (कटाई आदि) में और तेजी आ गई। दूसरे, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूँजी-प्रधान औद्योगीकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकता थी और ये क्षमताएँ और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित थे। नई खनन और बाँध परियोजनाओं के लिए जल्दी से आदिवासी भूमियाँ अधिगृहीत कर ली गई। इस प्रक्रिया में, लाखों आदिवासियों को, पर्याप्त मुआवजे और समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना विस्थापित कर दिया गया। ‘राष्ट्रीय विकास’ और ‘आर्थिक संवृद्धि’ के नाम पर इस कार्य को न्यायोचित ठहराया गया; इस प्रकार इन नीतियों का पालन वास्तव में, एक तरह का आंतरिक उपनिवेशवाद ही था जिसके अंतर्गत आदिवासियों को अपने आधीन करके उनके संसाधनों को, जिन पर वे निर्भर थे, छीन लिया गया। पश्चिमी भारत में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बाँध बनाने की परियोजनाओं से लाखों आदिवासी विस्थापित हो जाएँगे, जो उन्हें पहले से अधिक अभावग्रस्त बना देगा। ये प्रक्रियाएँ लंबे अरसे से चलती रही हैं और 1990 के दशक से तो और भी अधिक प्रबल हो गई हैं, जबसे भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ आधिकारिक रूप से अपनाई गई हैं। अब निगमित फर्मों के लिए आदिवासियों को विस्थापित करके बड़े-बड़े इलाके अधिगृहीत करना अधिक आसान हो गया है।

‘दलित’ शब्द की तरह, ‘आदिवासी’ शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। इसका शब्दिक अर्थ हैः ‘मूल निवासी’ और इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी वाशिंदों तथा ‘साहूकारों’ (ऋणदाताओं) द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में गढ़ा गया था। आदिवासी होेने का मतलब स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय से ‘विकास परियोजनाओं’ के नाम पर आदिवासियों से वनों का छिन जाना, भूमि का अपहरण, बार-बार विस्थापन एवं अन्य कई और परेशानियों का सम्मिलित अनुभव है।

इन भारी विडंबनाओें और उपेक्षाओं के बावजूद, अनेक जनजातीय समूह बाहरी लोगों (जिन्हें ‘डिक्कू’ कहा जाता है) और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में, आदिवासी आंदोलनों की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना। ये दोनों राज्य मूल रूप से क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के हिस्से थे। इस दृष्टि से, आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्ष से भिन्न है, क्योंकि दलितों के विपरीत, आदिवासी संलग्न इलाकों में संकेंद्रित थे, इसलिए वे अपने लिए अलग राज्य की माँग कर सके।

बॉक्स 5.5

विकास के नाम पर-आदिवासी गोली-वर्षा के शिकार

नव वर्ष उड़ीसा के लिए मृत्यु का तांडव लेकर आया। 2 जनवरी, 2006 को, पुलिस ने आदिवासियों के एक समूह पर गोलियाँ दाग दीं। इस गोलीकांड में बारह लोग मारे गए और अन्य बहुत से घायल हो गए। पिछलेे 23 दिनों से आदिवासियों ने कलिंगनगर राजमार्ग को रोक रखा था। वे एक स्टील कंपनी द्वारा उनकी कृषि-भूमियाँ लिए जाने का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ने से इंकार क्या किया मानो प्रशासन के साँड को लाल कपड़ा दिखाकर बिदका दिया। उस समय प्रशासन पर राज्य में जल्दी-से-जल्दी औद्योगिक विकास करने के लिए दबाव था। दाँव बहुत ऊँचा लगा थाः यह भूमि का टुकड़ा ही नहीं बल्कि त्वरित औद्योगीकरण की समस्त नीति ही खतरे में पड़ जाएगी, यदि सरकार आदिवासियों की माँग के आगे झुक जाएगी। इसलिए बलपूर्वक राजमार्ग की रुकावट दूर करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। तदुपरांत जो मुठभेड़ हुई उसमें बारह आदिवासी पुरुषों और महिलाओं को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। बहुतों को तो पीठ में गोलियाँ लगी थीं, क्योंकि वे भागकर बचने की कोशिश कर रहे थे। जब मरे हुए आदिवासियों के शव उनके परिवारों को सौंपे गए तो वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि पुलिस ने उनके हाथ, पुरुषों की जननेंद्रिय और स्त्रियों के स्तन काट लिए थे। शवों को इस तरह क्षत-विक्षत किया जाना इस चेतावनी का द्योतक था कि-हम कुछ भी कर सकते हैं।

कलिंगनगर का हत्याकांड, इससे पहले और बाद में हुए एेसे ही कांडों की तरह, थोड़े-से समय के लिए अखबारों की सुर्खियों में रहा और फिर जनता की नज़रों से गायब हो गया। गरीब आदिवासियों की ज़िंदगी और मौत, उनके शरीरों और ज़मीनों पर लगे राज्य-शक्ति के घावों के निशान वापस विस्मृति के गर्त में चले गए। पर उनका संघर्ष आज भी जारी है और उस पर चर्चा करके हम न केवल तब से चले आ रहे अन्याय का मुकाबला करने का संकल्प दोहराते हैं, बल्कि हम यह समझने की कोशिश भी करते हैं कि इस संघर्ष में आज भारत के पर्यावरण और विकास के क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रमुख मुद्दे भी गड्डमड्ड हैं, अर्थात् समाहित हैं। देश के अन्य बहुत-से आदिवासी-बहुल इलाकों की तरह, मध्य उड़ीसा के जाजपुर जिले का कलिंगनगर इलाका भी एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का तो भंडार है पर उसके विपरीत यहाँ के निवासी, खासतौर पर छोटे किसान और श्रमिक, घोर गरीबी की पीड़ा सह रहे हैं। इस इलाके में खनिज लोहे का जो भरपूर भंडार है वह तो राज्य की संपत्ति है और उनके ‘विकास’ का अर्थ है कि आदिवासी भूमियों को राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से कौड़ियों के भाव अधिगृहीत कर लेना। हो सकता है कि थोड़े से स्थानीय निवासियों को औद्योगिक क्षेत्र में कोई छोटी-मोटी नौकरी हाथ लग जाए, पर अधिकांश आदिवासी लोग तो आगे और भी अधिक गरीब हो जाएँगे और उन्हें दिहाड़ी मज़दूरों के रूप में भुखमरी की कगार पर जीवनयापन करना होगा। अनुमान लगाया गया है कि तीन करोड़ यानी कनाडा की संपूर्ण जनसंख्या से भी अधिक लोग 1947 से, भारत के स्वतंत्र होने के बाद से, इस भूमि अधिग्रहण नीति के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए हैं (फर्नांडिस 1991)। उनमें से लगभग 75 प्रतिशत लोग, जैसाकि सरकार ने खुद स्वीकार किया है, ‘अब भी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’ भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया इसलिए न्यायोचित ठहराई जाती है क्योंकि यह जनहित में है और राज्य औद्योगिक उत्पादन और आधारभूत ढाँचे का विस्तार करके आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दावा किया जाता है कि राष्ट्र के विकास के लिए एेसी संवृद्धि आवश्यक है।

इन दलीलों के साथ एक नया औचित्य और जोड़ दिया गया है। 1990 से, भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना रखा है, जिसके तहत राज्य को कल्याण कार्यों से वंचित कर दिया गया है और निजी फर्मों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत उपकरणों को खत्म कर दिया गया है। आर्थिक नीति को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए फिर से ढाला गया है और भारतीय तथा विदेशी फर्मों को निर्यात के लिए, उत्पादन में पूँजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए रियायतें और सब्सीडियाँ (आर्थिक सहायता) दी गई हैं। कलिंगनगर के लौह खनिज में इस्पात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई माँग के कारण उद्योगपतियों की दिलचस्पी बढ़ी है और इसी वजह से कंपनियाँ इस ओर आकर्षित हुई थी। एक कंपनी ने इस्पात के एक नए कारखाने (संयंत्र) का काम शुरू करने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार से जमीन खरीदी थी और वह कारखाना स्थल को घेरने के लिए एक चारदीवारी बना रही थी। इस दीवार के निर्माण ने ही विरोध भड़काया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ आदिवासी मारे गए थे। राज्य सरकार ने वर्षों पहले इन आदिवासियों को प्रति एकड़ कुछ हज़ार रुपये अदा करके यह ज़मीन ज़बरदस्ती हासिल की थी। चूँकि आदिवासी उन्हें मिले मामूली मुआवज़े केे बल पर अपनी रोज़ी-रोटी का कोई वैकल्पिक साधन नहीं जुटा पाए इसलिए वे उसी इलाके में रहते रहे और उस जमीन को जोतते रहे जिस पर कानूनी तौर पर उनका अब कोई हक नहीं रहा था (प्रशासन ने भूमि अधिगृहीत करने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं किया था)। दिसंबर 2005 में जब भूमि को घेरना शुरू किया तब आदिवासियों को अपनी आजीविका के एकमात्र साधन से प्रत्यक्षतः हाथ धोना पड़ा। उनका निराशाजन्य उन्माद उस समय क्रोध से भड़क उठा जब उन्हें यह पता चला कि राज्य सरकार ने उसी भूमि को, जिसके लिए उसने आदिवासियों को कुछ हज़ार रुपये ही चुकाए थे बिना कोई सुधार खर्च किए, स्टील फर्म को लगभग दस गुना ज्यादा रुपये प्रति एकड़ की दर से बेच दिया है। यह सरकार द्वारा मोटी मुनाफ़ाखोरी का स्पष्ट मामला था जिसमें सरकार द्वारा उन नागरिकों को कंगाल बना दिया गया था जिन्हें संरक्षण प्रदान करने का दायित्व सरकार का था। आदिवासी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने उस ज़मीन को छोड़ने से इंकार कर दिया जो उनके जीवन का आधार थी।

उड़ीसा में आदिवासियों के संघर्ष और उनके हिंसात्मक प्रतिशोध की कहानी यह उजागर करती है कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़े भारत के विकास की चुनौती के केंद्र-बिंदु रहे हैं। अब कलिंगनगर के साथ नर्मदा, सिंगरौली, टिहरी, हिराकुंड, कोइलकारो, सुवर्णरेखा, नागरहोल, प्लाचीमाडा और अन्य बहुत-से स्थलों के नाम भी भारत के पर्यावरणीय संघर्षों के मानचित्र पर अंकित हो गए हैं। दूसरे मानचित्रों की तरह, इस की रूपरेखा भी गहरी सामाजिक और राजनीतिक विभेदना को प्रतिबिंबित करती है जो कि समकालीन भारत की एक विशेषता है।

‘कलिंगनगर’ के बारे में और पढ़ने के लिए फ्रंटलाइन, वाल्यूम 23, जनवरी 14-27 के अंक को पढ़ें या द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस रिपोर्ट को http://www.pucl.org/Topics/Dalit-tribal/2006/kalinganagar.htm पर देखें

5.3 स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष

पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है। किंतु, इस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने यह भी दर्शा दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानताएँ प्राकृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक हैं। उदाहरण के लिए, एेसे कोई जैविक कारण नहीं दिखाई देते जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक शक्तिसंपन्न पदों पर स्त्रियाँ इतनी कम संख्या में क्यों पाई जाती हैं। और न ही प्रकृति में इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर मिलता है कि अधिकांश समाजों में आमतौर पर स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति का छोटा हिस्सा क्यों मिलता है अथवा बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जिन समाजों का स्वरूप ‘सामान्य’ से हटकर है उनकी ओर से इस असमानता के विरोध में एक प्रबलतम तर्क दिया जाता है कि यदि स्त्रियाँ परिवारों की मुखिया बनने और पारिवारिक संपत्ति को उत्तराधिकार मेें पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य थीं तो फिर मातृवंशीय समाज (जैसे केरल का नायर समाज होता था और मेघालय का खासी समाज जो आज भी मातृवंशीय है) सदियों तक सफलतापूर्वक क्यों चलते रहे? अनेक अफ़्रीकी समाजों में स्त्रियाँ किसानों तथा व्यापारियों के रूप में अपना काम सफलतापूर्वक कैसे करती रही हैं? संक्षेप में, पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है। इस प्रकार, लिंग भी जाति और वर्ग की तरह ही, सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का एक रूप हैं, लेकिन इसके अपने अलग लक्षण या विशेषताएँ हैं। इस अनुभाग में हम यह देखेंगे कि लैंगिक असमानता को भारतीय संदर्भ में, असमानता क्यों और कैसे माना जाने लगा और इस मान्यता के परिणामस्वरूप किस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुइं।

आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। इन आंदोलनों का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। उन्हें अक्सर मध्य वर्गीय सुधार आंदोलनों की संज्ञा इसीलिए दी जाती थी कि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारों के लिए प्रेरित हुए थे। कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया था। हम इस संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण दे सकते हैं जैसे, बंगाल में राजा राममोहन राय ने सती-विरोधी अभियान का नेतृत्व किया; बाम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया; जोतिबा फुले ने एक साथ जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया।

समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राजा राममोहन राय द्वारा किए गए प्रयत्नों को बंगाल में उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधारों का प्रारंभिक बिंदु कहा जा सकता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले राय ने ‘सती’ प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया; यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। राममोहन राय के विचारों में पाश्चात्य तर्कसंगति और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था। इन दोनों प्रवृत्तियों को उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा जा सकता है। राममोहन ने, इस प्रकार, सती की प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों एवं हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया।

क्रियाकलाप 5.4

→ देश के जिस भाग में आप रहते हैं वहाँ के किसी एक समाज-सुधारक के बारे में पता लगाएँ। उसके बारे में सूचना इकट्ठी करें।

→ किसी एक समाज सुधारक की आत्मकथा/जीवनी पढें़।

→ सुधारकों ने जिन विचारों के लिए संघर्ष किया था, क्या वे हमारे रो\ज़मर्रा के जीवन में अथवा हमारे संवैधानिक प्रावधानों में आज विद्यमान हैं?

हिंदुओं की ऊँची जातियों में विधवाओं के साथ उस समय किया जा रहा निंदनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा था जिसे सामाजिक सुधारकों ने उठाया। रानाडे ने इस संबंध में बिशप जोसेफ बटलर जैसे विद्वानों के लेखों का उपयोग किया, जिनकी कृति ‘एेनेलॉजी अॉफ़ रिलीजन’ और ‘थ्री सरमंस अॉन ह्यूमन नेचर’ को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इसी समय, एम. जी. रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथों ‘दि टेक्स्टस् अॉफ द हिंदू लॉ अॉन द लॉफुलनेस अॉफ द रीमैरिज अॉफ विडोज’ और ‘वेदिक अॉथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज’ में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया गया।

रानाडे और राममोहन तो उन्नीसवीं सदी के एेसे समाज-सुधारक थे जो तथाकथित ऊँची जातियों और मध्यवर्ग से थे; लेकिन सामाजिक दृष्टि से अपवर्जित जाति से भी एक समाजसुधारक का अविर्भाव हुआ; उनका नाम था जोतिबा फुले और उन्होंने जातीय और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ‘सत्यशोधक समाज’ नामक संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से सत्य की खोज पर बल दिया। व्यावहारिक सामाजिक सुधारों के लिए फुले ने सर्वप्रथम, पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में सबसे नीचे समझे जाने वाले दो समूहों, स्त्रियों एवं अछूतों को सहायता देने के प्रयत्न किए।

क्रियाकलाप 5.4

→ देश के जिस भाग में आप रहते हैं वहाँ के किसी एक समाज-सुधारक के बारे में पता लगाएँ। उसके बारे में सूचना इकट्ठी करें।

→ किसी एक समाज सुधारक की आत्मकथा/जीवनी पढें़।

→ सुधारकों ने जिन विचारों के लिए संघर्ष किया था, क्या वे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अथवा हमारे संवैधानिक प्रावधानों में आज विद्यमान हैं?

क्रियाकलाप 5.5

→ उन कार्यों की सूची बनाएँ जिनमें आज स्त्रियाँ संलग्न हैं।

→ क्या आप एेसे किसी शैक्षिक क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं जहाँ आज स्त्रियों पर प्रतिबंध है? आजकल भारतीय सशस्त्र सेनाओं में स्त्रियों के प्रवेश पर जो चर्चा चल रही है, उससे शायद इस विषय पर कोई रोशनी पड़े।

कुछ अन्य सुधारकों के मामले में भी आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और परंपरागत धर्मग्रंथों का सहारा लेने की समन्वयात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी। इनमें एक थे-सर सैयद अहमद खान जिन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किए। वह चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित तो किया जाए पर घर की चारदीवारी के भीतर ही। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह उन्होेेंने भी महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया लेकिन उनका विचार था कि उनके लिए अलग किस्म की पाठ्यचर्या हो जिसके तहत धार्मिक उसूलों की शिक्षा दी जाए, घर-गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्पों तथा बच्चों के पालन-पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। यह विचार आज बहुत ही रूढ़िवादी प्रतीत हो सकता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक बार स्त्रियों के लिए शिक्षा जैसे अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया तो फिर इस प्रक्रिया ने एक एेसा दौर शुरू किया जिसमें अंततः स्त्रियों को कुछ किस्मों की शिक्षा तक ही सीमित रखना नामुमकिन हो गया।

अक्सर यह मान लिया जाता है कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए समाज सुधार की लड़ाई पूर्णरूप से पुरुष सुधारकों द्वारा ही लड़ी गयी थीं और यह भी स्त्रियों की समानता के विचार बाहर से आयातित थे। यह जानने के लिए कि ये दोनों ही धारणाएँ गलत हैं, बॉक्स 5.6 एवं 5.7 में दिए गए उद्धरण पढ़ें। ये उद्धरण स्त्रियों द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों से लिए गए हैं जिनमें से पहली ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ 1882 में और दूसरी ‘सुल्तानाज ड्रीम’ 1905 में लिखी गई थी।

बॉक्स 5.6

स्त्री-पुरुष तुलना 1882 का हिंदी अनुवाद

... वे स्त्रियाँ कौन हैं जिन्हें तुम एेसे नाम देते हो, गालियाँ देते हो? तुम किसकी कोख से पैदा हुए थे? किसने नौ महीने तक अपने पेट में तुम्हारा दुर्वह बोझ उठाया था? वह कौन-सा संत था जिसने तुम्हें उसकी आँखों का तारा बनाया था, ... तब तुम कैसा महसूस करोगे जब कोई तुम्हारी माँ के बारे में कहेगा, "उस बुढ़ऊ की माँ, जानते हो, नरक का दरवाजा है"। अथवा तुम्हारी बहन, "अमुक व्यक्ति की बहन, वह तो वास्तव में धोखे की पिटारी है" ...क्या तुम चुपचाप बैैठे-बैठे वह सब गंदे शब्द सुन लोगे?...

...जब तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हो और तरक्की पाकर किसी नए ऊँचे महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँच जाते हो तब फिर तुम्हें अपनी पहली पत्नी के लिए शर्म आने लगती है। तुम्हारे ऊपर धन-दौलत का असर होने लगता है और तुम मन-ही-मन सोचने लगते हो, पत्नी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हम उन्हें हर महीने कुछ रूपल्ली देकर नौकर की तरह खाना पकाने या घर की देखभाल करने के लिए घर में नहीं रखते? फिर तो तुम उसे एक दासी की तरह समझने लगते हो जिसके लिए तुम उसे पैसा देते हो... अगर तुम्हारे घोड़ों में से कोई एक घोड़ा मर जाए तो उसकी जगह दूसरा लाने में तुम्हें कोई देर नहीं लगेगी, और दूसरी पत्नी लाने में भी तो कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। ...समस्या तो यह है कि यमराज को भी तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वह जल्दी-जल्दी पत्नियों को ले जाएँ, नहीं तो तुम एक दिन में कई पत्नियाँ बदल लेते!

‘स्त्री-पुरुष तुलना’ नामक पुस्तक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी थी क्याेंकि वह उसकी नाजायज संतान था; लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाने या उसे दंड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। जब ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ पुस्तक प्रकाशित हुई तो समाज में एक खलबली-सी मच गई। बेगम रोकेया सखावत हुसैन का जन्म एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था, और वह इस मायने में खुशनसीब थीं कि उनके पति उदार दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में और फिर बांग्ला तथा अंग्रेज़ी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेगम रुकैया को प्रोत्साहित किया। बेगम रुकैया ने जब अंग्रेज़ी में अपनी योग्यताओं को परखने के लिए ‘सुल्तानाज ड्रीम’ (सुल्ताना का सपना) लिखा तो उससे पहले ही उन्हें उर्दू तथा बांग्ला की लेखिका के रूप में सफलता मिल चुकी थी। ‘सुल्तानाज़ ड्रीम’ शीर्षक नामक यह शानदार छोटी कहानी संभवतः भारत में विज्ञान कथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है और विश्वभर में कहीं भी किसी महिला लेखिका द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। अपने सपने में सुल्ताना एक जादुई मुल्क के सफर पर जाती हैं। उस मुल्क में पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पुरुष घर से बाहर नहीं जाते और ‘पर्दा’ रखते हैं जबकि स्त्रियाँ व्यस्त वैज्ञानिकों के रूप में एेेसे उपकरणों का अविष्कार करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं, जिनकी सहायता से बादलों को नियंत्रित करके इच्छानुसार वर्षा करवाई जा सकती हो और वे एेसी मशीनें, यानी ‘हवाई कारें’ बनाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं जो आकाश में उड़ सकें।

बॉक्स 5.7

सुल्तानाज ड्रीम (1905) का हिंदी अनुवाद

"कहिए किस फिक्र में हैं आप साहिबा"? उसने बड़े प्यार से पूछा

"मुझे कुछ अटपटा-सा लग रहा है", मैंने कुछ माफ़ी माँगने के लहजे मे कहा, "मैं एक पर्दानशीन औरत हूँ, मुझे बिना पर्दे के चलने की आदत नहीं है।"

"आप डरिए नहीं, यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा। यह ‘लेडी लैंड’ (महिला-भूमि) है, यहाँ कोई पाप या कुकर्म नहीं होता..."

...मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई कि आखिर सभी मर्द चले कहाँ गए। वहाँ चलते हुए मेरी सैकड़ों औरतों से मुलाकात हुई, मर्द एक भी नहीं मिला।

"मर्द लोग कहाँ हैं?" मैंने उससे पूछा।

"अपनी-अपनी सही जगह पर होंगे, जहाँ उन्हें होना चाहिए"।

"अरे, जरा यह बताने की तकलीफ तो फरमाइए कि उनकी ‘सही जगह’ कौन-सी है"।

"अरे, मुझसे गलती हो गई, आप हमारे रीति-रिवाजों को नहीं जानती, क्योंकि आप पहले कभी यहाँ नहीं आईं।

हम अपने मर्दों को दरवाजे के भीतर बंद रखती हैं"।

"जैसे हमे जनाना में रखा जाता हैं?"

"बिल्कुल ठीक वैसे ही।"

"यह कितना मजेदार है" मेरे मुँह से हँसी का फव्वारा फूट पड़ा। बहन सारा भी हँस पड़ीं।

क्रियाकलाप 5.6

→ कुछ नारी संगठनों के नामों का पता लगाएँ जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर और आपके क्षेत्र दोनों में उभरे।

→ किसी एेसी स्त्री के बारे में पता लगाएँ जिसने किसी जनजातीय या कृषक आंदोलन, व्यवसाय संघ अथवा किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो।

→ अपने क्षेत्र में रचित किसी उपन्यास, लघुकथा अथवा नाट्यकृति का नाम बताएँ जिसमें भेदभाव के विरुद्ध नारी-संघर्ष का चित्रण किया गया हो।

क्रियाकलाप 5.7

अपनी कक्षा को कई समूहों में बाँट लें। प्रत्येक समूह स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित कोई विषय चुन सकता है जिसके बारे में वे समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन की खबरों या अन्य स्रोतों से सूचना इकट्ठी करें। अपने निष्कर्षों के बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा करें।

विषयों या मुद्दों के कुछ संभव उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैंः

→ निर्वाचित निकायों में स्त्रियों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण।

→ घरेलू हिंसा

→ रोज़गार का अधिकार। .... और भी कई दिलचस्प विषय/प्रसंग हो सकते हैं आप अपनी रुचि के विषय चुनें।

प्रारंभिक नारी-अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ, हमारे यहाँ अनेकानेक नारी संगठन भी थे जो बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर उभर आए थे और फिर स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू हो गया। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे।

1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में एक घोषणा जारी की गई जिसके द्वारा कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। यह घोषणा इस प्रकार थीः

1. सभी नागरिक कानून (विधि) के समक्ष एक समान हैं चाहें उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो।

2. किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोज़गार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा।

3. मताधिकार का प्रयोग सर्वजनीन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

4. स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। (‘योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नारी की भूमिका’ विषयक उपसमिति की रिपोर्ट 1947ः37-38)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो दशक बीत जाने पर, 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे फिर से उठ खड़ेे हुए। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में सती, बाल विवाह जैसी परंपरागत कुरीतियों अथवा विधवाओं के साथ बुरे बर्ताव को रोकने पर विशेष बल दिया गया था। 1970 के दशक में ‘आधुनिक’ मुद्दों, पुलिस अभिरक्षा में स्त्रियों के साथ बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक परिणाम आदि की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। 1980 के दशक में और उसके बाद कानून सुधार का विशेष मुद्दा बना, खासतौर पर उस समय जब यह पाया गया कि स्त्रियों से सरोकार रखने वाले बहुत-से कानूनों को 19वीं सदी से अब तक अपरिवर्तित रूप में ज्यों का त्यों रखा गया है। अब जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, लैंगिक अन्याय के नए रूप उभर कर सामने आ रहे हैं। आप को याद होगा कि हमने अध्याय 2 में गिरते हुए लैंगिक अनुपात यानी स्त्री-पुरुष अनुपात के बारे में चर्चा की थी। बाल लैंगिक अनुपात में तेज़ी से गिरावट जो आ रही है और बालिकाओं के विरुद्ध अव्यक्त रूप से जो सामाजिक पक्षपातपूर्ण रवैया उत्पन्न हो रहा है वह लैंगिक असमानता की नई चुनौतियाँ पेश करता है।

स्त्रियों के अधिकारों अथवा अन्य किसी भी मुद्दे पर लाया गया सामाजिक परिवर्तन सदा-सर्वदा के लिए स्थायी नहीं होता; यह लड़ाई तो बार-बार लड़नी होगी और आगे भी जारी रखनी होगी। अन्य सामाजिक मुद्दों की तरह यह संघर्ष लंबा चलेगा। भारत में नारी आंदोलन को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना होगा और नए उभरते हुए मुद्दों को भी उठाना होगा।

5.4 अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष

अन्यथा सक्षम (differently abled) लोग केवल इसलिए ‘अक्षम’ नहीं होते कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से ‘बाधित’ होते हैं, लेकिन इसलिए भी अक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीति से बना है कि वह उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। दलित आदिवासी या स्त्रियों के अधिकारों के लिए हो रहे संघर्षों को तो काफ़ी समय पहले मान्यता मिल चुकी थी मगर अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को अभी हाल ही में मान्यता मिली है। फिर भी सभी एेतिहासिक कालों में, सभी समाजों में एेसे लोग अवश्य रहे हैं जिन्हें अन्यथा सक्षम कहा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता एवं विकलांगता आंदोलन के अग्रणी सक्रियतावादियों और विद्वानों में से एक हैं-अनिता घई, जिनका कहना है कि विकलांग लोगों की इस अदृश्य स्थिति की तुलना राल्फ एलिसन के इनविजिबल मेन की स्थिति से की जा सकती है। एलिसन का इनविजिबल मेन नाम का उपन्यास संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी अमरीकियों के विरुद्ध प्रजातिवाद (नस्लवाद) का एक खुला अभियोग-पत्र है।

"मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, समझे, केवल इसलिए कि लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते। आप सर्कस के तमाशों में कभी-कभी धड़हीन सिर देखा करते हैं मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। एेसा लगता है मानो मैं कड़े विद्रूपकारी दर्पणों से घिरा हूँ। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा परिवेश ही देखते हैं जो उनकी अपनी कल्पनाओं से बना है दरअसल, वेे मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ देख सकते हैं (एेलिसन, 1952:3)।

‘अन्यथा सक्षम’ शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग ‘अक्षम’ शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है।

विश्वभर में निर्योग्यता/अक्षमता का जो तात्पर्य समझा जाता है उसके कुछ आम लक्षण नीचे दिए गए हैंः

→ निर्योग्यता/अक्षमता को एक जैविक कमज़ोरी माना जाता है।

→ जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएँ खड़ी होती हैं तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्याएँ उसकी बाधा या कमज़ोरी के कारण ही उत्पन्न हुई हैं।

→ अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

→ यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है।

→ निर्योग्यता का मूल भाव ही यह दर्शा देता है कि निर्योग्य व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता है।

भारत में निर्योग्य, बाधित, अक्षम, अपंग, ‘अंधा’ और ‘बहरा’ जैसे विशेषणों का प्रयोग लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अक्सर किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए उस पर इन शब्दों की बौछार कर दी जाती है। एक एेसी संस्कृति में जहाँ शारीरिक ‘पूर्णता’ का आदर किया जाता हो, ‘पूर्ण शरीर’ न होने का अर्थ है कि उसमें कोई असामान्यता, दोष या खराबी है। ‘बेचारा’ जैसे विशेषणों से संबोधित करने पर तो उसकी पीड़ित परिस्थिति और भी विकट हो जाती है। एेसी सोच का मूल कारण उस सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। नियति (भाग्य) को दोषी और निर्योग्य व्यक्ति को उसका शिकार माना जाता है। आम धारणा यह है कि विकलांगता पुराने कर्मों का फल है और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार भारत में प्रचलित प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा एवं संरचना विकलांगता को आवश्यक रूप से व्यक्ति की विशेष स्थिति मानती है जिसे उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। पौराणिक कथाओं में विकलांग लोगाें की जो छवि चित्रित की गई है वह अत्यंत नकारात्मक है।

क्रियाकलाप 5.8

→ यह पता लगाएँ कि भिन्न-भिन्न पारंपरिक या पौराणिक कथाओं में अपंग व्यक्तियों का कैसा चित्रण किया गया है। आप इस तरह के अपंग पात्रों के उदाहरण भारत में या विदेश के किसी हिस्से में प्रचलित अनेक क्षेत्रीय लोककथाओं, पौराणिक कथाओं अथवा परंपरागत कहानियों किस्सों से ले सकते हैं।

→ उन लोकप्रिय कहावतों या लोकोक्तियों की एक सूची बनाएँ जिनमें अपंगों के प्रति नकारात्मक रवैया दर्शाया गया हो।

‘अन्यथा सक्षम’ शब्द इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। ‘मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त’ (mentally challenged) ‘दृष्टि बाधित’ (visually impaired) और ‘शारीरिक रूप से बाधित’ (physically impaired) जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने घिसे-पिटे नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्दों जैसे, ‘मंदबुद्धि’, ‘अपंग’ अथवा ‘लंगड़ा-लूला’ आदि के स्थान पर किया जाने लगा है। विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होतेे, बल्कि समाज ही उन्हें एेसा बनाता है।

हमें तो उन भव्य भवनों ने ‘असक्षम’ बनाया है जो हमारे प्रवेश के लिए नहीं बने हैं, जिनमें प्रवेश करने की हमें इजाज़त नहीं है और इसी के परिणामस्वरूप हम शिक्षा, रोज़गार पाने के अपने अवसरों, सामाजिक जीवन आदि के संबंध में आगे अधिकाधिक असक्षम होते जाते हैं। असक्षमता तो समाज की संरचना या विचारधारा में ही निहित है, व्यक्ति की शारीरिक दशा में नहीं (ब्रिसेनडेन 1986ः176)।

असक्षमता संबंधी सामाजिक विचारधारा का एक और भी पहलू है। असक्षमता और गरीबी के बीच एक अटूट संबंध होता है। कुपोषण, बार-बार बच्चे पैदा करने से कमज़ोर हुईं माताएँ रोग-प्रतिरक्षा के अपर्याप्त कार्यक्रम, भीड़-भाड़ भरे घरों में दुर्घटनाएँ-ये सब बातें एक साथ मिलकर गरीब लोगों में असक्षमता की एेसी स्थिति ला देती हैं जो आसान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की तुलना में काफी गंभीर होती हैं। इसके अलावा असक्षमता, व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए पृथक्करण और आर्थिक दबाव को बढ़ाते हुए गरीबी की स्थिति पैदा करके उसे और गंभीर बना देती हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि असक्षम लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं।

उल्लेखनीय है कि स्थिति को सुधारने के प्रयत्न स्वयं विकलांगों की ओर से ही नहीं किए गए हैं, सरकार को भी अपनी ओर से कार्यवाही करनी पड़ी जैसाकि बॉक्स 5.8 में दिखाया गया है।

अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के प्रयत्नों से अभी हाल में ही, विकलांगता के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता के प्रति समाज में कुछ जागरुकता आ रही है। बॉक्स 5.9 में दी गई समाचारपत्र की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है।

क्रियाकलाप 5.9

क्या आपने इकबाल फ़िल्म देखी है? अगर नहीं देखी है तो देखने की कोशिश करें। यह एक गूंगे-बहरे लड़के की कहानी है जिसमें गजब की संकल्प-शक्ति है। उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है और अंततः वह एक बढ़िया गेंदबाज बन जाता है। फ़िल्म में केवल इकबाल के संघर्षों को ही जीवंत रूप में नहीं दिखलाया गया है, बल्कि "अन्यथा सक्षम" शब्द के अनेक संभव अर्थों को भी ठोस रूपों में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स 5.8

जनगणना में विकलांगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011

जनगणना 2011 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान ‘घरेलू अनुसूची’ के माध्यम से विकलांगता संबंधी सूचना एकत्र की गई थी।

परिवार के सभी व्यक्तियों से विकलांगता पर सवाल पूछे गए थे।

गणक को सूचित किया गया था कि सूचना एकत्र करने के लिए विकलांग व्यक्तियों से संपर्क करने के अलावा परिवार के अन्य उत्तरदाताओं से भी बात करें।

सभी प्रकार के परिवारों, अर्थात् ‘राष्ट्रीय’, ‘संस्थागत’ और घरेलू परिवाराें को कवर किया गया है।

चयनित क्षेत्र में विकलांगता सहित चयनित प्रश्नों का क्षेत्र परीक्षण करने के बाद; नागरिक समाज संगठनों और नोडल मंत्रालय के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद; सभी राज्यों के ग्रामीण/नगरीय नमूनों को कवर करने वाले सभी जनगणना संबंधी प्रश्नों के पूर्व-परीक्षण के बाद अपंगता पर प्रश्नों और निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया था।

प्रश्नों में अंतिम रूप से पहचाने गए पहलु ः गणक और उत्तरदायित्व दोनों के द्वारा आसानी से समझने के लिए विकलांगता की श्रेणियोें/प्रकारों का साधारण नामकरण, योजनाकारों और निर्माताओं के लिए डेटा की प्रासंगिकता, प्रश्न को रद्द करने में व्यवहारिकता, सभी प्रकार की विकलांगताओं को सूचीबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 को ध्यान में रखा गया।

विकलांगता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक फिल्टर प्रश्न शामिल किया गया था।

आठ प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, क्योंकि 2001 की जनगणना में पाँच प्रकार के बारे में ही पूछा गया था।

जनगणना अनुसूची में विकलांगता पर प्रश्न का स्थान बदल दिया गया।

कवरेज में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए जिनमें गणक और प्रचार उपायों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शामिल थे।

व्यापक शैक्षिक प्रवचनों और विचार-विमर्शों में विकलांगता को कोई मान्यता नहीं दी गई है। यह तथ्य शैक्षिक प्रणाली में विद्यमान एेतिहासिक पद्धतियों से स्पष्ट होता है जो विकलांगता के मुद्दे को दो अलग-अलग धाराएँ बनाकर उपेक्षित करते आ रहे हैं-उनमें से एक धारा विकलांग छात्रों के लिए होती है और दूसरी बाकी सब छात्रों के लिए।

बॉक्स 5.9

'विकलांग-विरोधी’ न्यायालय

न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जाता -इसे उच्चतर न्यायपालिका की ‘अपवर्जनात्मक’ नीति बताते हुए एक वरिष्ठ न्यायवेत्ता का कहना है कि विकलांगों की इस प्रकार लगातार उपेक्षा करके, न्यायपालिका एक सांविधिक अधिदेश का उल्लंघन कर रही है। "उच्च न्यायालय भवन स्वयं भी विकलांगों के अनुकूल नहीं है।" वास्तविक न्यायालय संकुल के सभी प्रवेशद्वार लंबी ऊँची सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही आते हैं और उनमें से किसी में ढलान नहीं है जिस पर चलकर विकलांग ऊपर पहुँच सकें, यहाँ तक कि लिफ़्ट या एलिवेटर की सीमित सुविधा प्राप्त करने के लिए भी आगंतुक को कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं।

नगर सिविल न्यायालय की हालत तो और भी खराब है, जहाँ दुघर्टना के दावों के मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए अनेक विकलांग या घायल व्यक्ति आते हैं। आप वहाँ विकलांग, आहत या वृद्ध लोगों को उनके साथियों द्वारा सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए देख सकते हैं, एक अधिवक्ता ने कहा। द हिंदू, बुधवार 2 अगस्त 2006 की एक रिपोर्ट का अनुवाद

हमने इस अध्याय में यह देखा कि लिंग, जाति, जनजाति और असक्षमता जैसी संस्थाएँ किस प्रकार विषमता और अपवर्जन उत्पन्न करती हैं और उन्हें आगे भी अक्षुण्ण बनाए रखती हैं। तथापि, वे इन विषमताओें के विरुद्ध संघर्ष को भी भड़काती हैं। इन्हें एेतिहासिक तौर पर सामाजिक विज्ञानों में विषमता का भाव वर्ग, प्रजाति और हाल में, लिंग संबंधी विचारों से अभिभूत रहा है लेकिन आगे चलकर जाति और जनजाति जैसी अन्य श्रेणियों की जटिलताओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। भारतीय संदर्भ में, अब जाति, जनजाति और लिंग पर यथोचित ध्यान दिया जाने लगा है। लेकिन और भी कई श्रेणियाँ बाकी हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे वे श्रेणियाँ जिन्हें धर्म अथवा कुछ अन्य श्रेणियों ने मिलकर हाशिए पर डाल दिया है। धर्म और जाति, लिंग और धर्म अथवा जाति और क्षेत्र द्वारा परिभाषित समूहों जैसे कुछ अधिक जटिल संगठनों की ओर भी संभवतः निकट भविष्य में हमारा ध्यान जाएगा, जैसाकि मुस्लिम समुदाय विषयक सच्चर समिति की रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

बॉक्स 5.10

एक एेसे देश में जहाँ 5-14 आयु वर्ग के आधे बच्चे स्कूल के बाहर हों, वहाँ विकलांगताग्रस्त बच्चों के लिए स्थान कैसे हो सकता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था करने का समर्थन किया जा रहा हो? और यदि कोई कानून या विधान बनाकर प्रत्येक विकलांग बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने की आशा की भी जाए तो भी ग्रामीण माता-पिता/अभिभावक इस व्यवस्था को अपने विकलांग बच्चों के लिए स्वायत्तता प्राप्त करने में सहायक नहीं समझेंगे। वे तो शायद इस बात को अधिक पसंद करेंगे कि उन्हें कुएँ से पानी लाने का कोई बेहतर तरीका और उन्नत कृषि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इसी प्रकार, किसी शहरी गंदी बस्ती में रहने वाले माता-पिता यह चाहते हैं कि शिक्षा को काम या रोज़गार की दुनिया से संबंधित होना चाहिए क्योंकि एेसी शिक्षा उनके बच्चे की बुनियादी ज़िंदगी की गुणवत्ता को सुधार देगी।

स्रोतः डिसएबिलिटी इन द इंडियन कांटेक्स्ट, अनीता घई, 2003:93

क्रियाकलाप 5.10

उपर्युक्त उद्धरण को पढ़ें और विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करें जिनके कारण विकलांगों की समस्याएँ सामाजिक रूप में बनी हैं।

प्रश्नावली

1. सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमताओें सेे कैसे भिन्न है?

2. सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएँ बतलाइए।